市街化調整区域の既存宅地を売却する際に知っておくべき条件とは?

相続などをきっかけに、見慣れない「市街化調整区域」に所在する不動産をどう扱えばよいか分からず、不安を抱えている方は少なくありません。

売却しようにも買い手がつかない、建て替えもできないと聞き、このまま放置するしかないのではないかと考えてしまうのも無理のないことです。

しかし、市街化調整区域にある空き家や土地は、その特性を正しく理解し、専門家の知見を借りることで、新たな価値を見出すことが可能です。

村上行政書士事務所は、行政書士として法的手続きを、宅地建物取引士として不動産の売買・査定を、そして認定空き家再生診断士として建物の活用法を一貫してサポートできる、松山市で空き家に関する専門家です。

本記事では、市街化調整区域の基本から、既存宅地が持つ特殊性、売却・活用・相続のポイント、そして松山市に特化した支援制度まで、網羅的に解説します。

この情報が、皆様が抱える不安を解消し、最適な選択をするための羅針盤となることを願っています。

市街化調整区域とは?基本知識を解説

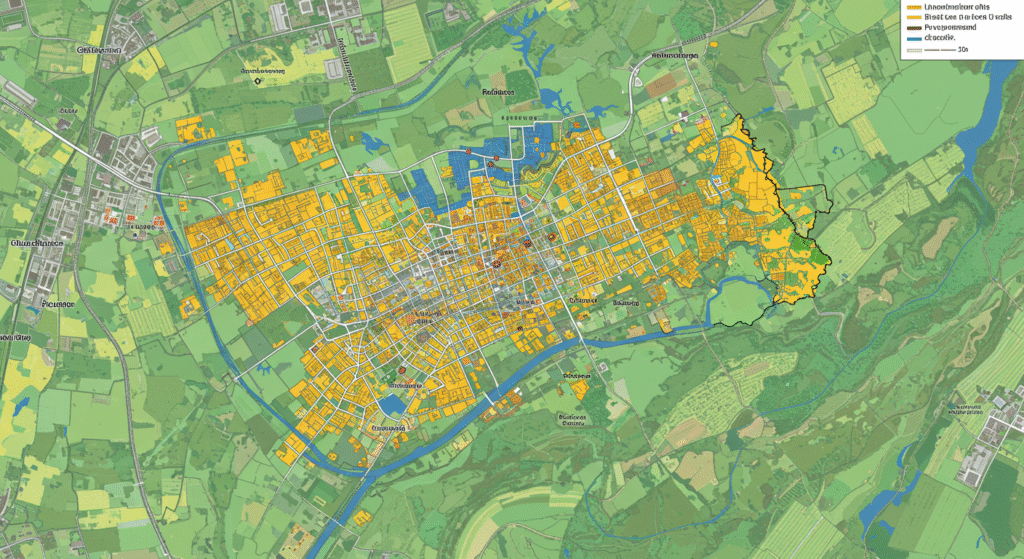

都市における無秩序な開発を抑制し、計画的なまちづくりを推進するため、都市計画法に基づき「線引き」と呼ばれる区域区分が定められています。この線引きによって、市街化を積極的に進める「市街化区域」と、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に区分されます。

市街化調整区域と市街化区域の違い

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に市街化を図るべき区域として指定されており、住宅や商業施設を比較的自由に建築することが可能です。

これにより、交通機関やスーパーなどの生活インフラが充実する一方、将来的に住環境が大きく変化する可能性も考慮しなければなりません。

一方、市街化調整区域は、原則として開発行為が禁止されている地域です。建築を行うには、個別の審査と許可が必要となり、その基準は非常に厳格に定められています。

しかし、この厳格な制限があるからこそ、市街地のような大規模な環境変化は起こらず、豊かな自然環境や静かな住環境が維持されるというメリットがあります。

この都市の「過密化を防ぐ」という目的は、無秩序な拡大による交通渋滞やインフラ維持費の増大といった都市問題を未然に防ぐ、より広範な計画の一部なのです。

その結果、土地の需要が限定され、市街化区域に比べて不動産価格や固定資産税が安価に設定される傾向にあります。

市街化調整区域の目的と役割

市街化調整区域は、単に建築を制限するためだけに存在するわけではありません。その目的と役割は多岐にわたります。最も重要な目的は、都市の過密化を防ぎ、農地や自然環境を保護することです。

無計画に都市が拡大すると、交通渋滞や生活の利便性低下を招くため、市街化調整区域を設けることで、バランスの取れた土地利用と計画的なまちづくりを実現しています。

さらに、市街化調整区域は、農業の持続的な発展を支援し、生態系のバランスを維持するという重要な役割も担っています。

近年では、地域の特産品や文化、観光資源を活かした地域振興の拠点としても注目されており、観光客向けの宿泊施設や文化施設への活用も期待されています。

このことは、市街化調整区域の土地が単なる「開発できない土地」ではなく、将来的な可能性を秘めた場所であることを示唆しています。

市街化調整区域の線引きとその影響

市街化調整区域に指定される「線引き」は、その土地の資産価値や税金に直接的な影響を及ぼします。特に、線引きの見直しによって市街化調整区域から市街化区域に編入された場合、新たな都市計画税が課税され、土地の評価も市街化区域の基準に沿って見直されることになります。

ただし、税額が急激に上昇しないよう、負担調整措置が設けられているため、緩やかに税額が上昇する仕組みとなっています。

また、相続税評価においても、市街化調整区域の土地は特殊な扱いを受けます。一般的に市街化区域の土地に適用される路線価方式ではなく、固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率をかけて評価する「倍率方式」が用いられるのが原則です。

ここで注意が必要なのは、この評価が「現況」に基づいて行われるという点です。たとえば、登記簿上の地目が「畑」であったとしても、長期間にわたり資材置き場などとして利用されていた場合、現況は「雑種地」とみなされ、宅地に準じた評価が適用される可能性があります。

これにより、評価額が大幅に上昇し、予期せぬ相続税の負担増につながることがあります。この複雑な評価は、単なる表面的な情報だけでは判断できず、専門家による現地調査と評価が不可欠となります。

| 項目 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |

| 開発目的 | 計画的な市街化を促進 | 無秩序な市街化を抑制 |

| 建築制限 | 比較的自由に建築可能(用途地域による制限あり) | 原則として建築不可(特定の条件でのみ許可) |

| 土地価格 | 需要が高く、価格は高い傾向 | 需要が限定的で、価格は安い傾向 |

| インフラ整備 | 積極的に整備される | 整備が限定的で、不十分な場合が多い |

| 税金 | 固定資産税に加え、都市計画税が課税される | 固定資産税が低く、都市計画税は原則非課税 |

| 生活利便性 | 交通・商業施設が充実 | 交通・商業施設が少ない |

| 将来性 | 開発が進み、環境変化の可能性がある | 規制により、静かな環境が維持される |

既存宅地の購入の基礎知識

既存宅地の定義と特徴

「既存宅地」とは、平成13年5月17日の都市計画法改正以前から宅地として利用されており、かつ、おおむね50戸以上の建築物が連たん(連続して建っている)しているなどの特定の要件を満たした土地のことを指します。

かつてはこの「既存宅地」であることの確認を都道府県知事から受けることで、用途制限なく建築が可能でした。

昭和46年以前の宅地の特例について

この既存宅地制度は、2001年の法改正によって廃止され、5年間の経過措置期間を経て、平成18年5月17日をもって終了しました。

しかし、制度が廃止されたからといって、既存宅地だった土地の価値が完全に失われたわけではありません。

多くの自治体では、地域の実情に合わせた独自の条例や運用基準(「開発審査会基準」など)を設けており、既存宅地だったという経緯が、新規の建築許可の判断において、プラスに考慮されるケースがあります。

このため、「既存宅地だった」という過去の事実は、現在の建築許可の可能性を判断する上で非常に重要な要素となります。この複雑な経緯と現在の行政の運用を理解しているかどうかが、専門家と一般の方の知識の差を分ける鍵となります。

市街化調整区域における既存宅地のメリット

市街化調整区域にある既存宅地は、その立地から独特のメリットを享受できます。最も大きな魅力は、市街化区域に比べて土地の価格が安価である点です。

これにより、都市部では実現が難しい、広い敷地や庭を確保し、ゆとりのある住環境を手に入れることができます。また、開発が抑制されているため、自然環境が豊かで、住宅が密集していないことから、プライバシーも確保しやすいという利点もあります。

しかし、これらのメリットは、「生活利便性の低さ」「インフラの不十分さ」「売却の難しさ」といったデメリットと表裏一体であることも理解しておく必要があります。

これらの点を事前に把握した上で、自身のライフスタイルや将来的な計画に合った戦略を立てることが、後悔しない取引の鍵となります。

市街化調整区域での宅地の売買条件

売買が可能な条件とは?

市街化調整区域の不動産は「売れない」という漠然としたイメージがありますが、特定の条件を満たすことで売却をスムーズに進めることが可能です。

最も重要なのは、買い手にとって「建物を建てられる」もしくは「既存の建物を有効活用できる」という見込みがあることです。

具体的には、以下の条件が該当する場合、売却は比較的容易になります。

- 線引き前に建てられた建物が残っている場合: 市街化調整区域に指定される前に建てられた建物は、第三者が取得した後も、一定の条件の下で建て替えや増改築が可能なケースがあります。

- 開発許可を取得している物件: すでに開発許可を得て建てられた物件は、買い手にとって購入リスクが低いとみなされ、需要が高くなります。

- 特定の用途に該当する場合: 農地であれば、農家や隣接地の所有者に売却する方法や、農地転用許可を得て売却する方法があります。

売り手側が事前に開発許可を取得しておくという戦略も有効です。これにより、買い手は「許可が下りるか分からない」という不安を払拭でき、売却期間を大幅に短縮できる可能性があります。

売買できないケースとその理由

市街化調整区域の不動産の売買が難しいと言われるのには、複数の理由が複雑に絡み合っています。これらの問題は、単発的なものではなく、「建築制限」を起点とする「負の連鎖」として理解する必要があります。

- 建築制限による需要の低下: 市街化調整区域では、原則として新たに建物を建てることができません。このため、建て替えが必要な場合でも「再建築不可」となり、住宅としての需要が大幅に低下します。

- 担保価値の低さ: 建築制限によって将来的な資産価値が不確実となるため、金融機関は融資に消極的となり、土地の担保評価が低くなりがちです。これにより、買い手が住宅ローンを組むことが難しくなり、現金購入が可能な層に買い手が限定されます。

- インフラ環境の不十分さ: 上下水道やガス、道路といった基本的なインフラ整備が遅れていることが多く、生活の利便性が低いという問題もあります。インフラの引き込みに高額な費用がかかるケースも珍しくありません。

- 無許可の物件や属人性のある許可: 法律上存在しない「無許可建築物」や、所有者本人に限定された「一身専属性の許可」を受けている物件は、第三者への売却が極めて困難となります。

これらの課題を解決するためには、売り手側が専門家と連携し、事前に物件の法的問題をクリアにすることが不可欠です。

売却時の許可申請について

売主が事前に開発許可を取得する場合、自治体の窓口での事前相談から、申請書と必要書類の提出、現地調査、そして審議を経て許可が下りるまでに、おおむね1〜2ヶ月程度の期間を要します。

特に松山市では、開発行為の許可基準を審査する「松山市開発審査会」が原則として年4回(5月、8月、11月、2月)開催されます。

許可申請には開催月の前々月に受付期限があるため、計画的な準備が求められます。申請書や添付書類に不備がある場合は受付してもらえないため、この複雑な手続きを個人で行うには高いハードルがあります。

行政書士に依頼することで、煩雑な書類作成や行政との調整を任せることができ、売却の可能性を大きく高めることができます。

| 理由 | 影響 | 専門家による対策 |

| 建築制限 | 新規建築や建て替えが原則不可。需要が限定される。 | 既存宅地制度の特例や自治体の運用基準を調査し、建築・再建築の可能性を見出す。 |

| ローン審査 | 担保評価が低く、住宅ローンが通りにくい。 | 専門の不動産会社と連携し、現金で購入可能な層をターゲットとする。 |

| インフラ未整備 | 上下水道やガス、道路などが不十分で生活に不便。 | 整備費用を事前に確認し、売買価格に反映させる。物件のメリット(静けさ、広さ)を強調する。 |

| 無許可・属人性 | 法律上の建物ではないため、売却や活用が極めて困難。 | 行政調査を徹底し、物件の法的な問題を明確化する。専門の買取業者との連携も視野に入れる。 |

既存宅地の建て替えとリフォームのポイント

建て替えに必要な手続きと注意点

市街化調整区域にある既存宅地の建て替えは、原則として都道府県知事の許可が必要です。この際、多くの自治体では、従前の建築物と同一の敷地内で、改築後の床面積が従前の1.5倍以下であるなど、一定の条件を満たすことで許可が不要となる場合があります。

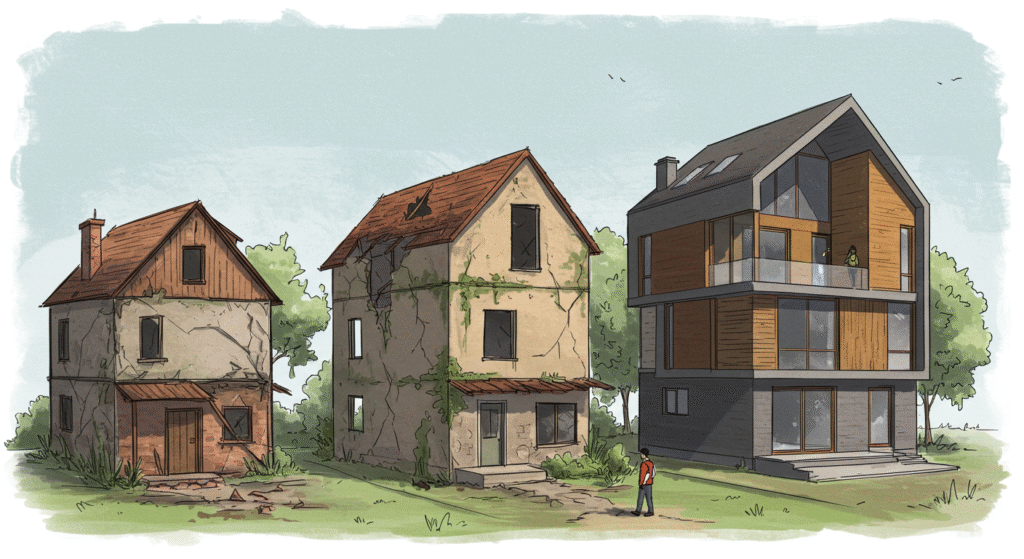

ここで最も注意すべきなのは、安易に建物を解体して更地にしてはいけないということです。既存宅地制度が廃止された現在、建物を一度取り壊してしまうと、「既存宅地」としての特例が適用されにくくなり、再建築が困難になるリスクが非常に高まります。

所有者が「どうせ老朽化しているから」と解体してしまった結果、売却も活用もできなくなるというケースが後を絶ちません。この「更地化のリスク」を理解しておくことは、空き家所有者にとって最も重要な知識の一つです。

リフォームの可能性と制限

建て替えが難しい場合でも、リフォームは可能なケースが多くあります。大規模な修繕(壁や柱など主要構造部の過半を超えるリフォーム)であっても、増改築を伴わない場合は都市計画法上の許可が不要となる場合があります。

ただし、建築基準法上の「建築確認」が必要となる場合があるため、事前の確認が不可欠です。

注意が必要なのは、住宅を店舗やアパートなど、異なる用途に変更する場合です。これは「用途変更」とみなされ、都市計画法上の許可が必要となります。

無許可で用途変更を行った場合、罰則の対象となる可能性もあるため、安易な判断は危険です。リフォームの許可判断は自治体によって異なるため、「ケースバイケース」で判断されます。

そのため、着工前に必ず専門家や自治体の窓口に相談することが重要です。

成功事例と失敗事例

市街化調整区域の不動産活用には、事前の計画性と専門家との連携が欠かせません。

- 地域貢献型ビジネスへの転用: 地域の生活利便性向上を目的とした小規模な店舗や、地域の農産物を販売する直売所を開設した事例。

- 農業と観光の融合: 広大な農地を活用して観光農園を運営し、農業体験を提供することで地域経済を活性化させた事例。

- 専門業者への売却: 高低差のある農地や老朽化した空き家を、造成や解体を行う専門の買取業者が現状のまま買い取り、新たな宅地として再生した事例。

- インフラ費用の見落とし: 土地の安さに魅力を感じて購入したが、上下水道やガス、電気の引き込みに数百万円の追加費用がかかり、予算を大幅に超過したケース。

- 無許可物件の購入: 過去に無許可で建てられた建物を購入してしまい、建て替えも売却もできず、法的リスクを抱えることになったケース。

- 生活の不便さへの後悔: 交通の便が悪く、駅や学校が遠いこと、車が必須となる生活、同世代の家族が少なく孤独を感じたケース。

これらの失敗事例は、いずれも事前の情報収集や専門家への相談を怠った結果として生じています。「安物買いの銭失い」とならないよう、購入前には必ず行政調査を行い、専門家によるリスク評価を受けることが重要です。

市街化調整区域の購入における注意点

購入前の確認事項

市街化調整区域の不動産を購入する際には、一般の不動産よりも慎重な確認が求められます。特に以下の4つのポイントは、専門家と連携して必ず確認すべき事項です。

- 建物の法的要件: 既存建物がある場合、新築時に適正な許可を受けて建てられたかを確認します。特に、所有者本人にのみ許可された「一身専属性の許可」ではないか、または「無許可建築物」ではないかを確認することは非常に重要です。無許可の建物は、法律上存在しないとみなされ、建て替え時に解体を求められるリスクがあります。

- ライフラインの整備状況: 上下水道や電気、ガスが公的な配管で引き込まれているかを調査します。インフラが未整備の場合、整備費用が高額になるだけでなく、そもそも引き込みが許可されないケースもあります。

- 接道義務: 建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接しているか)を満たしているか確認します。

- 敷地面積の最低限度: 自治体によっては、市街化調整区域内で建築が可能な敷地面積の最低限度が市街化区域よりも広く設定されている場合があります。

これらの確認は、一般の方には非常に難易度が高く、売主と買い手の間に生じる「情報の非対称性」が大きな問題となります。この情報のギャップを埋め、正確な情報を提供することこそ、専門家(行政書士・宅地建物取引士)の重要な役割です。

査定の重要性と価格の決定要因

市街化調整区域の不動産は、画一的な価格基準(路線価など)がないため、査定が非常に難しいとされています。市街化区域の土地と比べて30%から50%程度安価になることが一般的ですが、その価格は建築制限やインフラ状況、隣地との関係、地勢、地域の将来計画など、多角的な要因によって決まります。

そのため、AIによる自動査定などは当てにならず、市街化調整区域の取引に精通した経験豊富な専門家による個別査定が不可欠です。複数の専門家に査定を依頼し、その根拠を詳しく説明してもらうことが、適正な価格を見極める上で非常に重要となります。

不動産会社選びのポイント

市街化調整区域の不動産売買は特殊なため、その取り扱いに精通した不動産会社を選ぶことが成功の鍵となります。特に、再建築不可物件の買取実績が豊富な専門業者や、法的知識に詳しい行政書士と連携している会社を選ぶことが推奨されます。

専門業者を選ぶ際は、以下の点に注目して比較検討しましょう。

- 査定額の根拠を明確に提示できるか

- 行政調査に積極的か

- 買取実績が豊富か

行政書士が売主の代理人として、こうした専門業者との連携をサポートすることで、よりスムーズかつ、その物件の価値を最大限に引き出した売却を目指すことが可能になります。

市街化調整区域における活用方法

空き家の管理と活用事例

市街化調整区域にある空き家は、売却以外にも多様な活用方法があります。自治体が運営する「空き家バンク」に登録することで、物件を探している借り手や買い手とマッチングできる可能性があります。

また、老朽化した建物を解体して、新たな用途に転用する道もあります。

- 事業転用: 古民家をリノベーションして、カフェ、宿泊施設、シェアアトリエなどに活用する事例があります。

- 土地活用: 太陽光発電、コインパーキング、資材置き場、農地レンタル(市民農園など)といった、建築を伴わない活用も比較的許可が下りやすい傾向にあります。

松山市では、忽那諸島に限定されますが、空き家バンクに登録した空き家の家財道具等の処分費用に対し、上限20万円の補助金を交付する制度があります。

また、市全体を対象に、老朽化して倒壊の危険性がある空き家の解体費用を補助する「松山市老朽危険空家除却補助金」制度も設けられており、最大80万円(島しょ部では最大120万円)の補助が受けられます。

これらの補助金は、老朽化して住めなくなった空き家を「負動産」として放置するのではなく、解体して新たな活用へ進むための有効な手段となり得ます。

農地から宅地への用途変更の手続き

農地を宅地や資材置き場など、農地以外の用途に変更する(農地転用)には、農地法に基づく許可が必要です。転用する面積が4ヘクタール以下であれば都道府県知事の許可、それ以上であれば農林水産大臣の許可が必要です。

農地転用の手続きは、事前相談、申請書の提出、農業委員会による審査や現地調査など、非常に複雑で多くの労力を要します。書類に不備があると申請を受け付けてもらえないため、行政書士の専門知識が不可欠となる業務です。

地域のインフラや環境の影響

市街化調整区域は、都市開発が抑制されているため、インフラ整備が遅れていることが大きな課題です。具体的には、上下水道や都市ガスの配管が通っていない、公共交通機関が不十分、道路が狭い、夜間の街灯が少ないといった問題が挙げられます。

このことは、生活様式そのものを変えることを意味します。上下水道が通っていない場合は、井戸水や浄化槽の設置が必要となり、都市ガスの代わりにプロパンガスを使用することになります。

また、公共交通機関に頼れないため、自家用車の所有が前提となり、オンラインサービスを積極的に活用する生活設計が求められます。

相続と市街化調整区域の宅地

相続時の注意点と対策

市街化調整区域にある不動産は、相続時に特有の課題を抱えがちです。

- 相続税評価の特殊性: 路線価がないため倍率方式で評価されることは前述の通りですが、特に現況(雑種地など)によって評価額が大きく変動する可能性がある点には細心の注意が必要です。

- 遺産分割の難しさ: 売却が困難であるため、複数の相続人で公平に分割することが難しく、相続人同士の紛争の「火種」となることがあります。

- 相続登記の重要性: 相続登記(名義変更)を怠ると、将来的な売却や活用に支障をきたすだけでなく、相続人同士でのトラブルの原因ともなります。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも、相続が発生した時点で、遺産分割協議から相続登記まで、専門家である行政書士や司法書士に相談することが非常に重要です。

相続後の売却や活用方法

相続した市街化調整区域の不動産は、売却や活用がすぐに難しい場合が多いのが現実です。しかし、複数の選択肢を検討し、長期的な視点を持つことで、解決策は見つかります。

売却方法:

- 隣地所有者: 土地の形を整えたい、庭や駐車場として利用したいと考えている隣地所有者に売却を交渉する。

- 専門の買取業者: 複雑な法的問題を抱える物件でも、運用ノウハウを持つ専門の買取業者に売却する。

活用方法:

- 土地活用: コインパーキング、資材置き場、太陽光発電、農地レンタル。

- 長期保有: 将来的な都市計画の見直しによる市街化区域への編入を期待して、評価額が低いまま保有し続けるという選択肢もあります。

農業従事者としての活用の可能性

市街化調整区域では、農業従事者やその家族は、既存宅地以外の場所でも自宅を新築できる特例が認められています。

また、松山市では、農業従事者の減少と高齢化に対応するため、将来の農地利用を示す「地域計画」の策定を進めています。

この特例は有効な手段となり得ますが、現実的には、物件を購入しようとする農業従事者は少ないのが実情です。

しかし、農地を「農地として」そのまま売却する場合や、地域計画に沿った市民農園などの活用を提案することで、新たな活路を見出すことができます。

市街化調整区域の事例紹介

成功した宅地の売却・活用事例

市街化調整区域の不動産は、一見すると価値がないように見えても、専門家と連携することで新たな価値を創造できます。

- 造成・解体による土地再生: 道路と高低差のある荒れた農地や、複数棟の空き家を、専門の買取業者が現状のまま買い取り、解体・造成工事を経て分譲住宅用地として販売した事例。

- これらの事例は、売主が「どうにもならない」と諦めていた不動産が、専門業者のノウハウによって再生されることを示しています。

失敗したケースから学ぶ教訓

- 無許可物件の購入: 過去に無許可で建てられた建物を購入してしまい、建て替えも売却もできず、法的リスクを抱えることになったケース。

- インフラ費用の見落とし: 土地の安さに惹かれて購入したものの、上下水道やガスの引き込みに想定外の高額な費用がかかり、後悔したケース。

これらの失敗の根本原因は、物件が持つ法的・物理的リスクを軽視し、安さに飛びついてしまったことにあります。

特に、「再建築不可」という事実に気づかず購入してしまった場合、住むことも売ることもできなくなる深刻な事態に陥ります。

地元自治体の支援例と活用

松山市は、空き家問題の解決に積極的に取り組んでおり、特定の条件下で補助金制度を設けています。

例えば、「松山市老朽危険空家除却補助金」は、倒壊の危険性がある空き家の解体費用を補助する制度であり、専門家である行政書士が複雑な申請手続きをサポートすることで、活用への第一歩を踏み出せる可能性を広げます。

おわりに:市街化調整区域の宅地購入の未来

今後の需要と市場動向

地方都市では人口減少が続く一方で、自然豊かな環境でのびのびと暮らしたいという価値観を持つ人々も増えています。市街化調整区域の不動産は、今後、都市計画の見直しや地域振興策によって価値が向上する可能性がある物件と、活用も売却も困難な「負動産」として固定化される物件に二極化していくと見られます。

自分に合った土地選びのために

市街化調整区域の土地や空き家は、その一つひとつが異なる法的・物理的条件を持つため、一律の解決策はありません。漠然とした不安を抱えたまま放置するのではなく、まずは専門家による個別具体的な診断を受けることが不可欠です。

当事務所は、行政書士として法的な手続きや補助金申請を、宅地建物取引士として適正な価格での売却を、そして認定空き家再生診断士として建物の可能性を探る活用法を提案します。まずは一人で悩まず、当事務所にご相談ください。