終身建物賃貸借制度の活用法!安心して暮らせる賃貸利用

松山市で、「ずっと安心して住める賃貸住宅はないかな…」 とお探しではありませんか?

年齢を重ねると、賃貸住宅の契約を断られてしまうことが少なくありません。そんな不安を抱える高齢者の方や、そのご家族のために作られたのが「終身建物賃貸借制度」です。

この制度を活用すれば、終身にわたって安心して住み続けることが可能になります。今回は、この制度の概要から具体的な利用方法、そして松山市の空き家活用という視点も交えながら、詳しく解説していきます。

終身建物賃貸借制度とは?安心を支える概要と仕組み

終身建物賃貸借制度の定義と特徴

終身建物賃貸借制度とは、高齢者が終身にわたって安心して居住できるよう、特別に設けられた賃貸借契約の制度です。国土交通省の認可を受けた事業者が提供する住宅に限り、借主が生きている限り契約が継続します。

最大の特徴は、一般的な賃貸契約とは異なり、貸主からの一方的な契約解除が原則としてできないことです。

これにより、高齢者の住まいの安定が保証されます。また、入居者が亡くなった際には、契約が終了する仕組みとなっています。

高齢者向け賃貸住宅制度としての位置づけ

高齢者向けの賃貸住宅には、「高齢者円滑入居賃貸住宅」や「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」など、様々な種類があります。

その中で、終身建物賃貸借制度は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」に基づいて創設された制度です。この法律は、高齢者や子育て世帯、被災者などの住宅確保を支援することを目的としており、終身建物賃貸借制度は、その中でも特に高齢者の居住の安定に特化した制度として重要な役割を担っています。

制度導入の背景と社会的意義

この制度が導入された背景には、少子高齢化の進展があります。

高齢者人口の増加に伴い、賃貸住宅を探す際に年齢を理由に断られるケースが増加しました。また、空き家問題も深刻化しており、適切な管理がなされない空き家が社会問題となっています。

終身建物賃貸借制度は、こうした社会課題を解決するための一つの手段です。高齢者の安定した住まいを確保すると同時に、空き家の有効活用を促進する社会的意義も大きいと言えます。

終身建物賃貸借制度を利用できる条件と対象者

年齢や家族構成等の入居者要件

この制度を利用できるのは、原則として60歳以上の高齢者です。

単身者だけでなく、夫婦世帯や、同居する家族がいる場合でも利用できる可能性があります。ただし、同居者も高齢者であることや、扶養義務者など、一定の条件を満たす必要があります。詳細は、物件や自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

対象となる住宅の基準・規模・構造

対象となる住宅は、国土交通大臣が定める一定の基準を満たし、都道府県知事から認可を受けたものに限られます。

具体的には、床面積が25平方メートル以上であること(共同居住の場合は1人あたり15平方メートル以上)、台所や水洗便所、洗面設備、浴室が備わっていることなど、生活に必要な設備が整っている必要があります。

必要な設備やバリアフリー基準

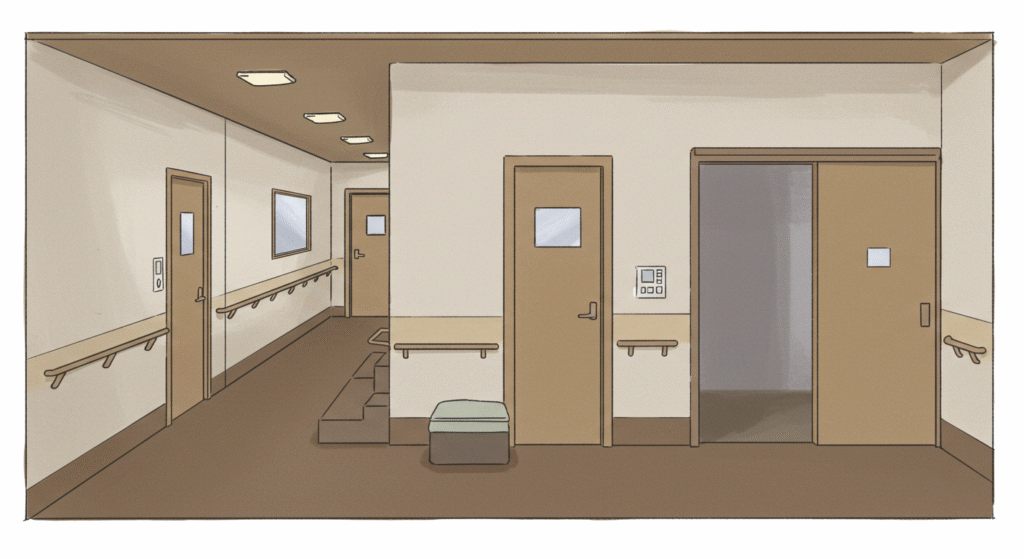

高齢者の居住を想定しているため、住宅にはバリアフリー基準を満たすことが求められます。

例えば、段差の解消、手すりの設置、幅の広い廊下、引き戸の使用などが含まれます。

また、緊急通報システムや安否確認サービスといった、見守りサービスが提供されている物件もあります。こうした設備は、入居者の安心感に大きく貢献します。

東京都・大阪など地域ごとの基準や特徴

終身建物賃貸借制度の認可基準は、全国共通のものが基本ですが、一部の自治体では独自の基準や支援策を設けている場合があります。

例えば、東京都では独自の助成金制度があるなど、地域によって特色があります。ただし、松山市でも、空き家を活用した住宅の提供など、独自の取り組みが進められています。

ご検討中の物件が松山市のものであれば、当事務所のような地元の専門家にご相談いただくのが一番です。

終身建物賃貸借制度のメリットとデメリット

安定した居住の継続と安心感

最大のメリットは、「終身」にわたる安定した居住が約束されることです。

貸主からの契約更新拒否がないため、一度入居すれば、住まいを失う心配がなくなります。これは、高齢者にとって何よりの安心感となります。

家賃や前払金など費用面の特徴

この制度では、契約時に「終身賃料の一括前払い」をすることも可能です。

一括で支払うことで、その後の家賃の支払いが不要になるため、年金生活でも安心して暮らすことができます。

ただし、この場合、前払い金が高額になること、また入居者の死亡や入院などによる契約終了時の返還額が複雑になるため、事前に専門家と十分に相談することが重要です。

借家権の取扱いや解約・終了時の対応

入居者が亡くなった場合、契約はそこで終了し、相続人による手続きが必要になります。

また、入院や施設入所などで長期間住宅を不在にする場合でも、契約は継続します。ただし、借主側からの解約は、やむを得ない事由がある場合に限られるため、契約時にはこの点をよく理解しておく必要があります。

デメリットや注意すべきポイント

- 選択肢の少なさ: まだ全国的に普及している制度ではないため、物件数が限られているのが現状です。

- 中途解約の難しさ: 入居後の住み替えが難しくなります。

- 契約内容の複雑さ: 前払い金の計算方法や返還ルールなど、契約内容が複雑な場合があります。

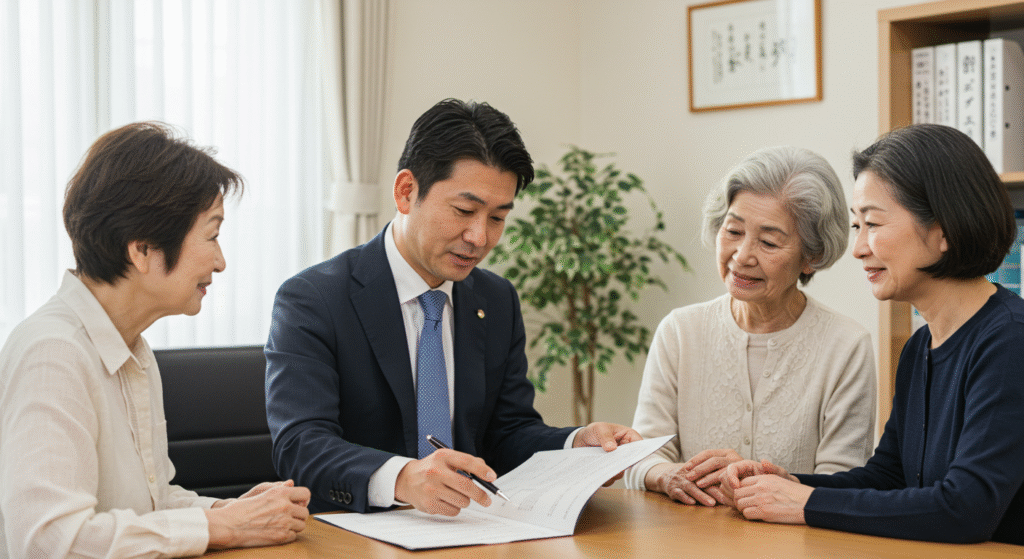

契約時には、専門家と相談しながら、将来のライフプランも考慮して慎重に判断することが大切です。

終身建物賃貸借契約の手続きと流れ

契約書や添付書類の準備方法

契約には、住民票や身分証明書のほか、医師の診断書や連帯保証人に関する書類が必要となる場合があります。

書類の不備があると手続きが遅れるため、事前に事業者から必要書類のリストを入手し、早めに準備を始めましょう。

必要となる認可申請と自治体窓口

この制度は、住宅を提供する事業者が、都道府県知事に認可申請を行う必要があります。

入居希望者自身が手続きをすることは基本的にありませんが、認可を受けている事業者かどうかの確認は重要です。各自治体の住宅政策課や建築指導課などが窓口となります。

契約の締結から入居までのステップ

- 物件探しと見学: ホームページや不動産会社を通じて物件を探し、実際に内見します。

- 入居申し込み: 必要書類を提出して申し込みます。

- 審査: 事業者による入居審査が行われます。

- 契約締結: 重要事項説明を受け、契約書に署名捺印します。

- 入居: 契約完了後、鍵を受け取り入居となります。

解約・死亡時の対応と手続き

入居者が亡くなった場合、契約は自動的に終了します。

相続人は、速やかに事業者に連絡し、残置物の撤去や鍵の返却などの手続きを行います。トラブルを避けるためにも、万が一に備えて、親族などと事前に話し合っておくことをお勧めします。

事業者・管理側に求められる要件と管理体制

事業認可の取得と申請手続き

終身建物賃貸借制度の物件を提供するには、事業者が都道府県知事の認可を受ける必要があります。

この認可には、建物の構造や設備、入居者の見守り体制など、厳しい基準が設けられています。認可事業者は、国土交通省のホームページで確認することができます。

住宅管理・バリアフリー対応のポイント

事業者は、入居者が安心して生活できるよう、建物の適切な維持管理を行う義務があります。

また、高齢者の身体能力の変化に合わせて、必要に応じてバリアフリー改修を行うなど、柔軟な対応が求められます。

契約・入居・解約に伴う標準的な対応

事業者は、入居者が安心して契約できるよう、契約内容について丁寧に説明する義務があります。

特に、前払い金の返還ルールなど、複雑な内容については、書面でわかりやすく提示することが求められます。

安心できる事業者の選び方・チェックポイント

- 認可を受けているか: まず、国土交通省のホームページで認可事業者であることを確認しましょう。

- 契約内容が明確か: 契約書の内容を丁寧に説明してくれるか、不明な点に誠実に答えてくれるか。

- 運営実績: これまでの運営実績や入居者の声も参考にしましょう。

- 相談窓口の有無: 入居後のトラブルや相談に対応してくれる窓口があるかどうかも重要です。

制度活用の具体的な方法と物件選びのコツ

ホームページや不動産窓口での物件情報収集

物件情報は、国土交通省のホームページや、各自治体の住宅関連部署、不動産会社のウェブサイトなどで探すことができます。

また、空き家を活用した物件を探すなら、空き家バンクの活用も有効です。

シェアハウス・新築・既存物件の活用事例

終身建物賃貸借制度の対象となる住宅には、新築マンションだけでなく、空き家を改修した戸建て住宅や、高齢者向けのシェアハウスなども増えています。

松山市でも、空き家を有効活用することで、高齢者が安心して暮らせる住まいを提供できるよう、様々な取り組みが進められています。

入居前の事前チェックポイント

- 内覧: 実際に物件を訪れ、設備やバリアフリー状況を確認しましょう。

- 契約内容の確認: 契約書や重要事項説明書を隅々まで読み、不明な点は必ず質問しましょう。

- 周辺環境の確認: 病院やスーパー、公共交通機関へのアクセスなど、生活利便性を確認することも大切です。

同居者や親族との居住形態の工夫

終身建物賃貸借制度は、夫婦や扶養義務者との同居も可能です。

これにより、高齢のご両親が安心して暮らせるよう、ご家族がサポートする形も実現できます。

終身建物賃貸借制度を最適に活用するためのQ&A

よくある疑問とその回答

Q: 終身建物賃貸借制度を利用した場合、相続は?

A: 入居者が亡くなった時点で契約は終了するため、借家権は相続されません。ただし、敷金や前払い金の一部の返還は相続人が受け取ることができます。

Q: 終身建物賃貸借制度とサ高住の違いは?

A: どちらも高齢者向けの住宅ですが、サ高住は食事や生活相談などのサービス提供が義務付けられています。一方、終身建物賃貸借制度は、原則として居住に特化した制度であり、サービスは任意です。

改正動向や国土交通省の最新施策

2024年4月1日より、民法改正に伴い、「保証」に関するルールが見直されました。

これにより、終身建物賃貸借契約における連帯保証人についても、契約書に極度額を明記することが義務付けられるなど、より契約内容が明確になりました。

トラブル発生時の対応法と相談窓口

契約内容について不明な点がある場合や、事業者とのトラブルが発生した場合は、国民生活センターや最寄りの消費生活センターに相談することができます。

また、不動産や契約の専門家である宅建士や行政書士に相談することも有効な手段です。

終身建物賃貸借制度で実現する安心の住まい選び

終身建物賃貸借制度は、高齢者が住まいを失う不安から解放され、安心して暮らすための素晴らしい制度です。

特に、松山市のような空き家問題が顕在化している地域では、この制度を活用することで、空き家を再利用し、地域の活性化にも繋げることができます。

当事務所は、行政書士としてだけでなく、宅地建物取引士や認定空き家再生診断士の資格も有しており、不動産の専門知識と法律の知識を活かして、皆さまの住まい探しをサポートしています。

終身建物賃貸借制度の利用を検討されている方、または空き家の活用にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

皆さまの安心の住まい選びを、松山市で専門に活動する村上行政書士事務所が全力でサポートいたします。