農地から宅地への転用で固定資産税は何倍増?上がる理由とは?

ご実家から引き継いだ農地や、相続したものの耕作が難しくなった田畑の将来について、漠然とした不安を抱えてはいませんか?

特に、「この土地をどうにか活用したいが、税金がどれくらい増えるのか分からない」というお悩みは、多くの土地所有者様が共通して抱えるものです。

農地を宅地として活用する際、固定資産税は大幅に上昇する可能性があると耳にし、具体的な手続きや税負担の増加率に戸惑う方も少なくありません。

この記事では、「農地から宅地への転用」に伴う固定資産税の変動について、その仕組みから具体的な計算例、そして税負担を軽減するための有効な対策まで、専門家の視点から網羅的に解説します。

単に税額が上がる事実をお伝えするだけでなく、なぜ上がるのか、そしてどうすれば賢く負担を減らせるのか、といった根本的な疑問を解消することを目指します。

松山市で空き家業務を専門にしている村上行政書士事務所は、行政書士として農地転用許可申請の代行・相談を専門にしているだけでなく、宅地建物取引士として不動産活用の提案、さらに認定空き家再生診断士として将来の空き家リスクまで見据えたサポートを提供できるという、多角的な専門性を有しています。

農地や空き家、そして税金に関するあらゆるお悩みに、ワンストップで対応できることが最大の強みです。

この記事が、大切な土地の未来を考える上で、有益な指針となれば幸いです。

農地から宅地への転用とは?

農地と宅地の基本的な違い

土地には、その用途に応じて「地目」が定められています。地目は法務局の登記簿に記載されており、主に「田」「畑」「宅地」「山林」「原野」といった種類があります。

このうち「田」や「畑」は、作物を栽培するために利用される農地であり、それ以外の「宅地」は、住宅や事務所、店舗などの建物の敷地として利用される土地を指します。

地目変更は、登記上の地目に関わらず、土地の現況に基づいて行われることが原則です。しかし、農地は食料生産の基盤として、日本の農業政策上、非常に厳格な法律「農地法」によって保護されています。

そのため、個人の意思で自由に地目を変更したり、農地以外の目的で利用したりすることはできません。この厳しい利用制限があるため、農地は一般的に収益性が低いと見なされ、後述する固定資産税評価額も宅地に比べて非常に低く抑えられています。

地目変更の手続きと注意点

農地を宅地として利用するためには、単に現況を宅地に変えるだけでは不十分です。法的な手続きとして、大きく分けて二つのステップを踏む必要があります。

- 農地転用許可の取得:まず、農地を農地以外の目的で利用するために、都道府県知事(または農林水産大臣)の許可が必要です。松山市の市街化区域内の農地の場合は、事前に松山市農業委員会へ届け出ることで許可を得られます。この手続きは農地法に基づくもので、行政書士の専門業務です。

- 地目変更登記:農地転用の許可を取得した後、土地の地目を登記簿上で「田」や「畑」から「宅地」に変更する手続きです。これは法務局に申請する手続きで、主に土地家屋調査士の専門業務となります。

この二つの手続きをスムーズに進めるためには、事前の綿密な準備が不可欠です。農地転用の際には、土地の登記事項証明書、公図、案内図といった基本的な書類に加え、事業計画書や資金計画書、さらには現地写真や測量図など、多数の書類を準備する必要があります。

松山市で転用を検討する場合、まず最初に行うべきことは、土地の地番を確認した上で松山市農業委員会に事前相談することです。

これにより、その土地が転用可能かどうか、また転用許可を必要とする農地なのか、届け出で済む農地なのかといった区分を事前に把握でき、その後の手続きがスムーズに進められます。

農地から宅地への転用が必要な理由

農地転用は、土地所有者が抱える様々な課題を解決する手段となります。その動機は、大きく二つの側面から考えることができます。

一つは、「積極的な土地活用」を目的とする場合です。具体的には、自身が住むための住宅を建てる、アパートやマンションを建築して安定的な家賃収入を得る、駐車場や太陽光発電事業用地として収益化を図るなど、土地の潜在能力を最大限に引き出すための転用です。

もう一つは、「問題を解決するための転用」です。所有者が高齢で耕作が困難になった、相続によって所有者が不在となり耕作放棄地化してしまった、といった場合に、土地の荒廃を防ぎ、管理しやすい状態にするために転用を検討します。

また、単純に土地を売却したい場合も、農地では買い手が見つかりにくいため、宅地への転用が不可欠となります。

多くの土地所有者は、特に後者の「問題解決」の側面から農地転用を考え始め、その過程で「税金が上がる」という事実に直面し、不安を抱えます。

しかし、放置し続ければ土地は荒廃し、さらに深刻な事態を招く可能性もあります。転用と活用は、単なる税金対策に留まらず、大切な資産を守り、次の世代へとつなげるための重要な決断なのです。

固定資産税の概略と影響

固定資産税とは何か?

固定資産税は、毎年1月1日(これを「賦課期日」といいます)の時点で土地、家屋、そして事業用の機械器具などの償却資産を所有している人に対して課せられる、市町村が徴収する地方税です。

税額は、市町村が決定する固定資産の「価格(固定資産税評価額)」をもとに、「課税標準額」を算出し、これに市町村が定める税率をかけて計算されます。

税額の計算式は以下のとおりです。

固定資産税額=課税標準額×標準税率(1.4%)

この計算式の「課税標準額」が、税額を大きく左右する重要なポイントとなります。

農地と宅地の固定資産税の違い

農地と宅地では、この「固定資産税評価額」の計算方法が根本的に異なります。農地は、農業生産の基盤として利用されることを前提に評価されるため、一般的に収益性が低いと見なされます。

そのため、農地を「農地として利用する場合の売買価額」を基準に評価する「農地評価」が適用され、評価額が宅地と比べて非常に安価に設定されています。

一方で、農地であっても、都市計画上の区分によっては「宅地並評価」として評価される場合があります。

特に、三大都市圏の市街化区域内にある「特定市街化区域農地」や「一般市街化区域農地」は、将来的に宅地として転用される可能性が高いと見なされるため、近隣の宅地の売買価格を基準として評価額が決定されます。

この場合、見た目は農地でも、固定資産税は既に宅地並みの水準で課税されている可能性があります。

したがって、農地から宅地への転用を検討する際には、自分の所有する農地が既に「宅地並評価」を受けているか否かを確認することが非常に重要です。

もし既に「宅地並評価」を受けている場合、転用後の税額の変動は、転用後の土地の利用方法によって大きく左右されることになります。

固定資産税が上がる理由

農地から宅地への転用で固定資産税が上がる理由は、主に以下の二点に集約されます。

- 評価額の根本的な上昇:宅地は、住宅や商業施設を建てることができ、農地よりもはるかに高い経済的価値と収益性を持つと見なされます。そのため、固定資産税評価額も農地とは比較にならないほど高額に設定されます。

- 農地優遇措置の適用終了:農地のまま所有している場合には、農業の継続を前提とした様々な優遇措置が適用されますが、宅地転用によりそれらの措置はすべて適用外となります。

農地と宅地の固定資産税の違いをより明確に理解していただくために、以下の表にその主な違いをまとめました。

農地と宅地の固定資産税比較

| 項目 | 農地 | 宅地 |

| 固定資産税評価額の基準 | 農地としての収益性(原則) | 周辺の宅地価格 |

| 評価方法 | 農地評価(原則)または宅地並評価 | 路線価方式または倍率方式 |

| 課税標準額 | 評価額そのまま(一部特例あり) | 住宅用地の特例で1/6または1/3 |

| 一般的な税額 | 安価(10aあたり数千円~数万円) | 高額(農地の数倍~数十倍) |

転用時の固定資産税の計算方法

固定資産税評価額の計算基準

固定資産税評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、市町村が個別に決定します。この評価額は、公示価格(国土交通省が公表する標準的な土地の価格)の約70%を目安とすることが一般的です。

土地の評価方法は、主に二つに分かれます。「路線価」が定められている地域では、道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格(路線価)を基準に評価額を算出する「路線価方式」が用いられます。

一方、路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の「倍率」を乗じて評価額を算出する「倍率方式」が採用されます。

農地から宅地への税額の具体例

農地から宅地への転用で固定資産税が「何倍」になるかという問いには、土地の立地や転用後の利用方法によって答えが大きく変わります。ここでは、二つの代表的なケースで具体的なシミュレーションをしてみましょう。

【シミュレーション1】純粋な農地(農地評価)を宅地転用した場合

- 前提: 評価額が低く抑えられていた純農地(例:1,000平方メートル)

- 転用前(農地)の税額:1平方メートルあたりの評価額が48円の場合、評価額は48,000円。税額は

48,000円 × 1.4% = 672円となります。 - 転用後(宅地)の税額:宅地としての評価額が1平方メートルあたり6,000円とすると、評価額は6,000,000円。税額は

6,000,000円 × 1.4% = 84,000円となります。

この場合、固定資産税は約125倍に上昇します。このように、元々の農地評価が低い土地では、転用によって税額が数十倍から百倍になることも珍しくありません。

【シミュレーション2】市街化区域農地(宅地並評価)を宅地転用し、住宅を建築した場合

- 前提: 既に宅地並評価を受けている農地(例:評価額3,000万円)

- 転用前(農地)の税額:市街化区域農地には、税負担の急激な増加を抑えるための負担調整措置や軽減措置が適用される場合があります。

- 転用後(宅地)の税額:転用後、何も建てずに更地のまま放置した場合、固定資産税評価額がそのまま課税標準額となるため、税額は

3,000万円 × 1.4% = 42万円となります。 - 転用後、住宅を建築した場合:住宅を建築し、「住宅用地の特例」を適用すると、課税標準額は最大で評価額の6分の1に軽減されます。この場合、課税標準額は

3,000万円 × 1/6 = 500万円となり、税額は500万円 × 1.4% = 7万円まで軽減されます。

これらのシミュレーションが示すように、農地転用後の税負担は、その土地を「どのように活用するか」によって大きく変わります。

特に、住宅を建築して「住宅用地の特例」を適用できるかどうかは、税額を大きく左右する鍵となります。

課税標準額の決定方法

固定資産税額の計算において、最も重要な要素が「課税標準額」です。

課税標準額は、原則として固定資産税評価額と同額ですが、土地の利用状況によって特例措置が適用され、評価額よりも大幅に低く抑えられる場合があります。

例えば、住宅が建っている宅地は「住宅用地」と見なされ、その広さや建物の種類に応じて課税標準額が評価額の6分の1、または3分の1に軽減されます。この特例が適用されるか否かが、税額の変動に決定的な影響を与えるのです。

また、松山市の市街化区域農地や宅地介在農地には、宅地と同様に税負担の調整措置が適用されます。これは、急激な税負担の増大を避けるためのものであり、その計算方法は複雑です。

松山市市街化区域農地の負担調整措置(固定資産税)

| 負担水準 | 負担調整率 | 今年の課税標準額 |

| 1.0以上 | 評価額の1/3に据え置き | 評価額の1/3 |

| 0.9以上~1.0未満 | 1.025 | 前年度課税標準額 × 1.025 |

| 0.8以上~0.9未満 | 1.05 | 前年度課税標準額 × 1.05 |

| 0.7以上~0.8未満 | 1.075 | 前年度課税標準額 × 1.075 |

| 0.7未満 | 1.10 | 前年度課税標準額 × 1.10 |

都市計画税とその影響

都市計画税とは?

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的として、市街化区域内に所在する土地や家屋に対して課される目的税です。固定資産税と合わせて市町村へ納付するのが一般的です。

都市計画税の税率は、標準税率が0.3%と定められていますが、これも市町村によって異なる場合があります。

農地から宅地へ転用した場合の課税影響

農地は、都市計画上の市街化区域内に位置しない限り、原則として都市計画税の課税対象ではありません。しかし、農地から宅地への転用手続きを完了し、宅地となった土地が市街化区域内にあれば、固定資産税に加えて都市計画税も課税されることになります。

都市計画税の軽減措置について

都市計画税にも、固定資産税と同様に「住宅用地の特例」が適用されます。住宅用地であれば、小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)は課税標準額が3分の1に、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)は3分の2に軽減されます。

このため、宅地転用後の土地活用を検討する際には、固定資産税だけでなく、都市計画税も併せて考慮することが重要です。両税の軽減措置を最大限に活用することが、総合的な税負担の軽減につながります。

固定資産税の軽減措置と特例

農地優遇措置とは

農地のまま所有し続ける場合には、農業を継続することを前提とした税制上の優遇措置が適用されます。代表的なものが、相続時の「納税猶予制度」です。

この制度は、農業後継者が農地を相続し、引き続き農業を営むことを条件に、相続税の一部(農地評価額と宅地評価額の差額)の納税が猶予されるものです。

しかし、この制度には厳格な要件があります。納税猶予を受けた農地を、転用、売却、または耕作放棄した場合、猶予されていた相続税を全額、利子税とともに納付しなければなりません。

したがって、農業を継ぐ意思がない場合は、この制度を利用することが難しいだけでなく、将来的に大きな負担となるリスクを伴います。

宅地転用における特例措置の活用

農地を宅地転用した後、住宅を建築することで、以下のような強力な税負担軽減措置を活用できます。

- 住宅用地の特例:住宅の敷地として利用されている土地は、その広さに応じて課税標準額が大幅に軽減されます。

- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):課税標準額が6分の1に軽減されます。

- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):課税標準額が3分の1に軽減されます。

- 新築住宅の減額措置:新築された住宅には、一定期間、建物の固定資産税額が2分の1に減額される特例があります。

- 一般の戸建て住宅:新築から3年間

- 中高層耐火建築物(マンション等):新築から5年間

これらの特例は、農地転用後の土地活用として住宅建築が最も税負担を抑えられる理由です。

住宅用地の固定資産税軽減措置

| 土地の区分 | 固定資産税の軽減率 | 都市計画税の軽減率 |

| 小規模住宅用地 (200㎡以下) | 課税標準額を1/6に軽減 | 課税標準額を1/3に軽減 |

| 一般住宅用地 (200㎡超) | 課税標準額を1/3に軽減 | 課税標準額を2/3に軽減 |

固定資産税の負担を減らす方法

適正な評価を得るための点検

固定資産税の納税通知書に記載されている「価格(評価額)」に疑問がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に、市町村の固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。

ただし、審査の申し出の対象となるのは「価格」であり、税額そのものではない点に注意が必要です。

市街化区域内の特例や減免

松山市の市街化区域内に所在する農地は、原則として宅地と同様の評価がなされ、「宅地並課税」が適用されます。

しかし、急激な税負担の増大を避けるため、宅地と同様の「負担調整措置」が導入されています。

これにより、前年度の課税標準額や今年度の評価額に応じて、課税標準額が段階的に調整される仕組みになっています。

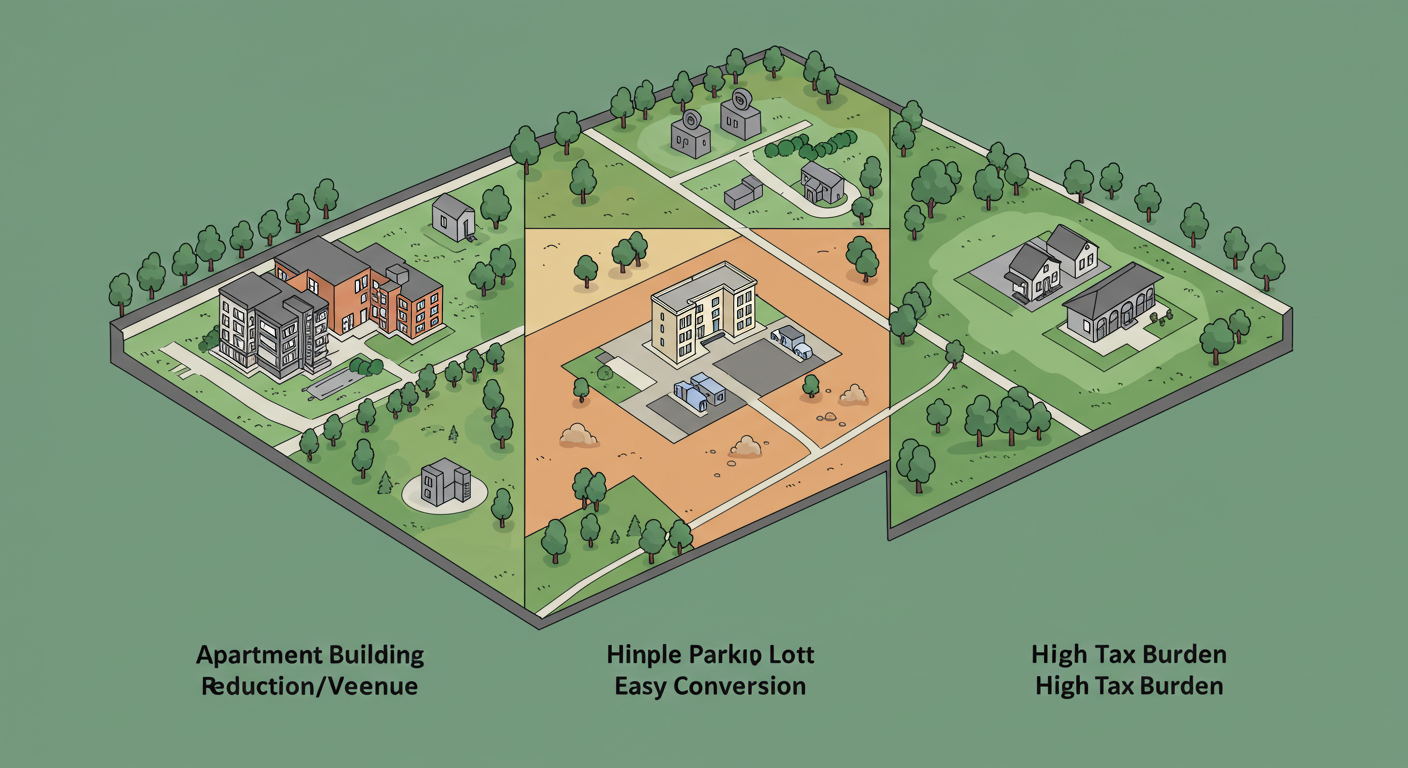

不動産活用による税負担軽減策

農地を宅地転用した後、どのような活用をするかは、税金だけでなく、収益性、初期費用、管理の手間など、多岐にわたる観点から慎重に検討する必要があります。ここでは、アパート経営と駐車場経営を比較してみましょう。

- アパート・マンション経営

- メリット:住宅用地の特例を最大限に活用でき、固定資産税を大幅に軽減できます。また、安定した家賃収入が得られることや、固定資産税や都市計画税を必要経費として計上できることも大きな利点です。

- デメリット:初期費用が数千万円以上と高額になりがちで、空室リスクや入居者トラブル、建物の維持管理といった手間も伴います。

- 駐車場経営

- メリット:初期費用がアパート経営に比べて安価で、土地の転用性が高く、他の用途に転用しやすい点が魅力です。狭小地や変形地など、アパート経営には不向きな土地でも活用できる可能性があります。

- デメリット:土地に建物が建っていないため、固定資産税の軽減措置が適用されず、税負担が重くなる点が最大のリスクです。また、アパート経営に比べて収益性は低い傾向にあります。

土地活用の選択は、所有者の目的や状況によって最適解が異なります。固定資産税の軽減だけを追求するならアパート経営が有利ですが、初期投資を抑え、手軽に始めたい場合は駐車場経営も有効な選択肢となります。

宅地建物取引士の資格を持つ村上行政書士事務所は、こうした多角的な視点から、お客様に最適な土地活用プランをご提案できます。

農地・宅地に関するよくある質問

農地を宅地に転用する際の制約は?

農地転用の許可は、すべての農地に対して認められるわけではありません。許可には、「立地基準」と「一般基準」の二つの厳しい基準を満たす必要があります。

- 立地基準:農地の生産性や周辺環境に応じて農地を区分し、生産性の高い優良な農地の転用を厳しく制限します。例えば、10ヘクタール以上の一団の農地である「第1種農地」や、市町村が農業振興を目的として指定した「農用地区域」内の農地は、原則として転用が許可されません。

- 一般基準:転用事業が確実に実行されるか、周辺の営農環境に悪影響を及ぼさないかなどを審査する基準です。資金計画が不十分であったり、隣接農地の所有者の同意が得られていなかったりすると、許可が下りない可能性があります。

これらの制約は複雑で、個人で判断することは非常に困難です。行政書士に相談し、事前に土地の区分や転用可能性を調査することが、手続きを円滑に進めるための鍵となります。

地目変更後の税金はいつから発生するか?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の土地の「現況」に基づいて課税されます。したがって、年の途中で農地を宅地に転用した場合、その年の固定資産税は、翌年1月1日時点での現況地目(宅地)に基づいて計算されます。

例えば、2024年3月に農地から宅地への転用手続きが完了した場合、2024年度の固定資産税は、2024年1月1日時点の現況地目である「農地」として課税されます。

そして、2025年度の固定資産税は、2025年1月1日時点の現況地目である「宅地」として課税されることになります。

固定資産税に関する相談窓口

固定資産税や農地転用に関するご相談は、以下の窓口で対応しています。

- 固定資産税(課税内容)に関するご相談:松山市役所 資産税課

- 農地転用に関するご相談:松山市役所 農業委員会事務局・農地転用・調整担当

専門的な内容や、複数の分野にわたるご相談は、それぞれの窓口に何度も足を運ぶ手間がかかる場合があります。複数の専門資格を持つ村上行政書士事務所にご相談いただければ、窓口を一本化し、ワンストップでスムーズな手続きや問題解決をサポートいたします。

まとめと今後の展望

転用の進め方と注意点

農地から宅地への転用は、多くの土地所有者にとって、大切な資産の価値を高め、未来へとつなげるための重要なステップです。

しかし、そのプロセスは非常に複雑であり、事前の綿密な調査と計画が成功の鍵となります。

特に、法律上の制約や、転用後の税負担増を回避するための対策は、専門家と連携しながら慎重に進める必要があります。

固定資産税制度の今後の変化

近年、社会問題化している「空き家」対策として、2023年12月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました。

これにより、適切な管理がされていない「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定され、自治体から「勧告」を受けると、その土地に適用されていた「住宅用地の特例」が解除されることになります。この特例が解除されると、固定資産税の課税標準額が最大で6倍にまで跳ね上がる可能性があります。

この制度改正は、農地転用と無関係ではありません。農地を宅地として転用し、そこに住宅を建てたとしても、その後に空き家となって管理が行き届かない状態が続けば、将来的に「特定空き家」に指定され、再び税負担が急増するリスクを抱えることになります。

つまり、農地転用は、その後の土地活用や管理まで含めた長期的な視点で考えるべき問題なのです。

農地転用を考える際のポイント

農地転用は、単に土地の地目を変更するだけの手続きではありません。それは、将来の税金、収益、そして土地の管理責任まで含めた、総合的な計画です。

村上行政書士事務所は、行政書士として農地転用手続きをサポートするだけでなく、宅地建物取引士として転用後の最適な不動産活用を提案し、さらに認定空き家再生診断士として、将来の空き家リスクまで見据えたご相談に対応いたします。

「この農地をどうしたらいいか分からない」「相続した空き家と農地をどうすべきか」といった漠然としたお悩みでも構いません。

まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況と土地の特性を丁寧にヒアリングし、最も適した解決策をワンストップでご提案いたします。