公衆用道路は誰のもの?私道・公道との違いとトラブル

空き家の管理や売却を検討する際、多くの方が建物や土地そのものに意識を向けがちです。しかし、その土地に接する「道路」の問題が、後々大きなトラブルの種となるケースは少なくありません。

特に、「公衆用道路」という言葉は、多くの誤解を生み、不動産取引を停滞させる原因となることがあります。

この記事では、公衆用道路、私道、公道という概念を法務、不動産、行政の三つの側面から深く掘り下げて解説します。

相続した空き家やその私道でお悩みの方、あるいはこれから不動産を売買される方に向けて、専門的な知見に基づいた正確な情報と、具体的なトラブル事例、そしてその解決策を網羅的に提供します。

公衆用道路とは?私道・公道との違いを解説

不動産に関する「道路」の概念は、単一ではなく、複数の分類方法が存在します。特に、「公道」「私道」「公衆用道路」の三つの言葉が混同されることが多く、この違いを正確に理解することが不動産取引の第一歩となります。

公衆用道路の定義と建築基準法における扱い

まず、結論から述べると、公道と私道は「所有形態」による区分である一方、公衆用道路は「登記簿上の地目(土地の用途)」を示す言葉です。

公道は、国や地方自治体が所有し、維持管理を行う道路であり、道路法などの法律に基づいて指定されます。代表的なものとして、国道や県道、市町村道などが挙げられます。

公道は公共の交通のために広く供され、原則として誰でも自由に通行することが可能です。

一方、私道は個人や法人、または自治体以外の団体が所有する道路を指します。個人の所有物であるため、その維持管理は所有者の責任で行うことが原則です。

そして、公衆用道路は、これらの所有形態とは全く異なる概念です。これは「不動産登記事務取扱手続準則」に定められた、23種類ある地目(土地の用途や種類)の一つに過ぎません。

登記官によって、「一般公衆の交通のために利用されている」と認定された場合に、この地目が登記されます。

「公衆用」という言葉の響きから、多くの人がこれを「公道」と勘違いしがちですが、地目が公衆用道路であっても、所有者は個人である場合が少なくありません。

この誤解こそが、将来的なトラブルの温床となるのです。また、建築基準法上の道路に該当するかどうかは、所有形態や地目とは別の観点で判断されます。

例えば、道路法による道路(公道)であっても、幅員が4メートル未満の場合は、建築基準法上の道路に該当しないことがあるため注意が必要です。

| 分類項目 | 公道 | 私道 | 公衆用道路 |

| 分類基準 | 所有者(国・自治体) | 所有者(個人・法人・団体) | 登記簿上の地目(土地の用途) |

| 所有者 | 国・都道府県・市町村 | 個人・法人・団体 | 個人・法人・団体、または国・自治体 |

| 維持管理 | 税金が使われる | 所有者の費用負担が原則 | 土地所有者(私道所有者)の費用負担 |

| 非課税の扱い | 原則として非課税 | 一定の要件を満たせば非課税となる | 地目だけでは非課税にならない。申請が必要。 |

| 確認方法 | 役所の道路交通課・公図 | 役所の道路交通課・公図・登記簿 | 登記所(法務局)の登記簿 |

公道・私道と公衆用道路の違いをわかりやすく説明

公道と私道は「誰が所有し、誰が管理しているか」という管理主体で区別されます。

公道の場合、道路の舗装工事や、道路に埋設された上下水道管の保守管理は、国や自治体が税金を投じて対処します。

一方、私道の維持管理は原則として所有者が費用を負担して行います。

これは、舗装のやり直しや上下水道管の埋設・修繕といった工事も含まれます。

公衆用道路は、あくまでも登記上の地目であり、公道や私道といった所有形態の区別のために使われる言葉ではありません。

したがって、ある道路が「公衆用道路」の地目であったとしても、それが公道であるか私道であるかは別途確認が必要です。公道か私道かは、役所の道路交通課に問い合わせるか、法務局で公図を取得して所有者を確認する方法があります。

一方、その土地の地目が公衆用道路であるかどうかは、登記所で登記事項証明書を取得することで確認できます。

公衆用道路の認定や地目変更の基準・注意点

不動産登記簿上の地目は、土地の現状と必ずしも一致しているわけではありません。特に古い空き家などでは、現況は道路として利用されているにもかかわらず、登記簿上の地目が「宅地」のままになっているケースが少なくありません。

このような場合、土地の現状に合わせて「公衆用道路」への地目変更登記を申請することが可能です。地目変更は、単なる書類上の変更に留まらず、その後の固定資産税の扱いにも影響するため、非常に重要な手続きです。

地目変更登記を行うためには、以下の書類を法務局に提出する必要があります。

- 地目変更登記申請書

- 土地の案内図・公図の写し

- 土地の現況写真

- その他、必要に応じて地積測量図などの専門的な書類

長期間放置されてきた空き家やその周辺の土地は、登記上の情報が実態と乖離していることが多く、これが売却時の大きな障壁となることがあります。

地目変更手続きは複雑であり、専門的な知識が求められます。特に、正確な測量図がない場合や、権利関係が複雑な場合には、土地家屋調査士などの専門家への相談が不可欠です。

公衆用道路は誰のもの?所有者・管理・権利関係

私道は、所有形態によってその権利関係や管理方法が大きく異なります。一見すると近隣住民全員で利用している道であっても、その背後には複雑な権利関係が存在し、これがトラブルの元となることがあります。

公衆用道路の所有者は個人名義か共有か

私道の所有形態は、主に以下の3つのパターンに分類されます。

- 単独所有:

- 特定の個人や法人が、私道全体を単独で所有しているケースです。

- 隣接所有者による共有:

- 私道に接する複数の土地所有者全員が、その道路部分を共有しているケースです。分譲地などでよく見られるパターンで、登記簿にはそれぞれの所有者の「持分」が記載されます。

- 部分単独所有(分筆):

- 私道に接する個々の土地所有者が、それぞれの土地に接する一定の区画を単独で所有しているケースです。

これらのうち、特に共有のケースは、権利関係が複雑化しやすく、トラブルに発展する可能性を秘めています。

持分・分筆・登記簿で見る権利関係の実態

共有名義の私道では、各共有者が「持分」を有し、その割合は登記簿謄本で確認できます。

この持分は、相続や売買の際に権利関係が不明確になる原因となりやすいです。

個々の共有者は、自身の持分を単独で売却・掘削できる可能性もありますが、他の土地に影響を与える可能性があるため、実際には契約書に制限が設けられることが多く、道路の掘削などの重要な行為には共有者全員の同意が原則として必要となります。

この「同意のハードル」こそが、共有私道におけるトラブルの根本原因です。

例えば、自宅の給排水管が古くなり、私道の地下を掘削して修繕する必要が生じたとします。

しかし、共有者の一人でも反対すれば、工事は進められなくなってしまいます。これは、単なる隣人とのトラブルではなく、「共有」という法的形態が持つ構造的な弱点に起因する問題です。

自治体・全員による維持管理とその方法

私道は個人の所有物であるため、その維持管理は所有者(共有の場合は共有者全員)の責任です。

舗装の劣化や陥没が原因で事故が発生した場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性もあります。

しかし、私道は周辺住民の生活に不可欠なインフラでもあります。そのため、一部の自治体では、私道の維持管理に対して支援制度を設けています。

例えば、松山市では、私道の舗装工事や維持管理について、一定の要件を満たした場合に市が工事を実施できる場合があります。

この情報は、私道所有者にとって非常に重要です。自分たちだけで問題を解決しなければならないと思い込んでいた問題が、実は行政の支援を活用できる可能性があると知ることで、問題解決の道が開けることがあるからです。

私道・公道との具体的な違いと特徴

公道と私道は所有形態が異なるだけでなく、不動産取引や維持管理に関する法的・経済的側面においても、いくつかの重要な違いがあります。

公道、私道(位置指定道路等)、農道の特徴を比較

- 公道: 国や自治体が所有し、道路法に基づいて管理されます。

- 私道: 個人や法人が所有し、所有者の責任で管理されます。

- 位置指定道路: 私道の一種で、建築基準法上の道路として特定行政庁から位置の指定を受けたものです。建築確認申請の際に重要な役割を果たします。

- 農道: 農地への交通のために設けられた道であり、原則として建物の建築はできません。

私道負担やセットバックが必要なケース

不動産取引で「私道負担」という言葉を耳にすることがあります。これは、購入する土地が私道の一部を含むことを指します。

この私道部分も所有することになるため、その後の維持管理義務や費用負担が生じる可能性があります。

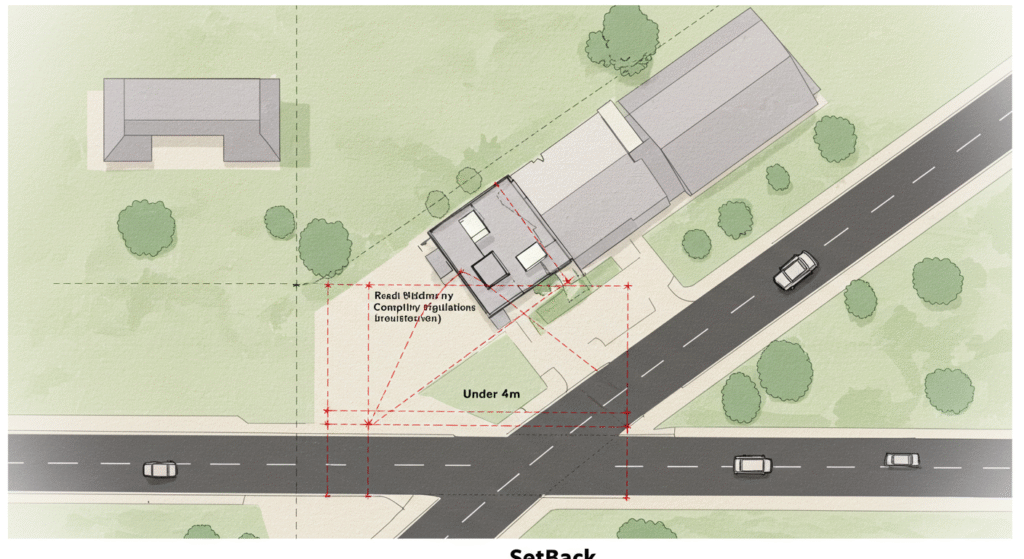

また、建築基準法上の道路に接していない土地や、道路の幅員が4メートル未満の既存の道路に接する土地では、建物を再建築する際に「セットバック」が必要となるケースがあります。

セットバックとは、道路の中心線から2メートル後退した部分を道路として提供することを義務付けるもので、この後退した部分には建物を建てることができなくなります。

これは、見かけの土地面積と実際に利用可能な面積が異なることを意味し、不動産価値に大きく影響します。特に空き家の場合、この事実が売却時の大きなリスクとなるため、事前の綿密な調査が不可欠です。

固定資産税・非課税の扱いや費用負担の違い

私道は個人の資産であるため、原則として固定資産税の課税対象となります。共有名義の場合は、それぞれの持分に応じて固定資産税を支払う義務があります。

しかし、私道であっても、以下の要件を満たす場合は、申請によって固定資産税・都市計画税が非課税となります。

- 通行制限なく、不特定多数の人が自由に通行できる状態であること

- 道路の両端が他の公道に接していること

- 有料で貸し付けたり、通行料を徴収していないこと

重要なのは、地目が「公衆用道路」であるというだけで、自動的に非課税になるわけではないということです。

非課税の適用を受けるためには、土地の利用状況が上記の要件を満たしていることを証明し、自治体に対して非課税の申告を行う必要があります。

非課税申告には、以下の書類が必要となります。

| 書類名 | 取得場所・作成者 | 備考 |

| 非課税申告書 | 市町村役場 | 所定の様式に記入 |

| 測量図面 | 土地家屋調査士等 | 私道部分の地積が明確にわかるもの。建築確認申請時の配置図でも可 |

| 地図証明書・図面証明書 | 法務局 | 法務局に備え付けの図面 |

| 道路使用状況等申出書 | 市町村役場 | 道路の利用状況を申告 |

| 賃貸契約書の写し等 | – | 有料で利用させている場合に提出 |

公衆用道路を巡るトラブルと事例

私道が絡むトラブルは、日常生活の不便さから、不動産取引の停滞、さらには法的な紛争にまで発展する可能性があります。

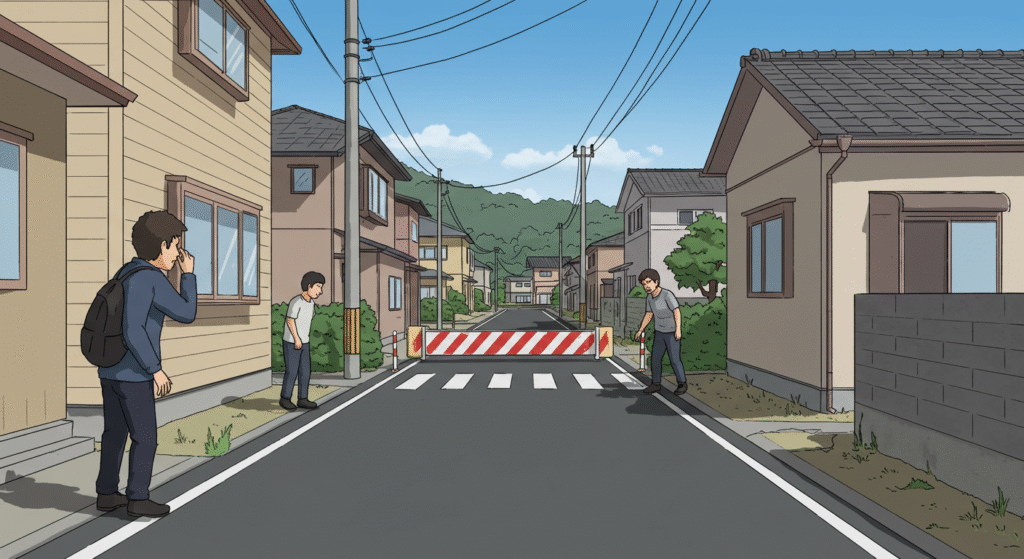

通行制限や通行料徴収を巡るトラブル

私道の所有者は、自己の所有物である私道に対して、他人の通行を制限したり、通行料を徴収したりする権利を持つと考えることがあります。

実際に、私道にポールを設置して車両の通行を妨害したり、通行料を請求したりする事例も報告されています。

地目が「公衆用道路」であっても、これはあくまで用途を示すものであり、誰でも自由に通行できるという権利を保証するものではありません。

通行については、所有者の了解を得ることが、紛争を未然に防ぐ上で必要となります。

裁判例でも、通行する権利があると断定できないとされたケースが存在します。

相続・売買・地目変更時に発生しやすい問題点

最もよくある問題の一つが、私道持分の相続登記がなされず、故人名義のまま放置されているケースです。多くの人が、私道部分を「財産的価値がない」と判断し、相続手続きを怠りがちです。

しかし、いざ自宅不動産を売却しようとした際に、この「登記漏れ」が大きな問題となります。

買主は、将来的な通行や維持管理に関するトラブルを避けるため、私道部分の所有権が確定していることを強く求めます。このため、私道部分抜きで不動産を売却することは非常に困難です。

時間の経過とともに、相続人が増えたり、行方不明になったり、認知症で判断能力を失ったりすることで、問題はさらに複雑化し、解決が困難になります。

工事・掘削・インフラ整備での承諾や役所への申請事例

私道の地下に給排水管やガス管を埋設・修繕する場合、原則として私道所有者全員からの「掘削承諾」が必要です。

不動産売買では、売主がこの掘削承諾書を取得することを特約として定めることがあり、万が一売主が承諾を得られなかった場合に、契約不履行となり違約金が認められた裁判事例もあります。

インフラ整備は、物件の資産価値に直結するため、この承諾の有無は取引において非常に重要な要素です。

廃止や一部閉鎖で起きるリスクと対策

道路として利用されなくなった里道や水路などの法定外公共物は、行政手続きを経て「用途廃止」し、隣接地の所有者に売却(払下げ)されることがあります。

この手続きには、境界確定や測量など、申請者の費用負担が伴います。また、用途廃止後の土地をどのように利用するか、近隣住民の理解が得られるかといった点で、様々なリスクが伴います。

公衆用道路が絡む土地・不動産取引の注意点

公衆用道路が絡む不動産取引は、一般の取引よりも複雑な調査と準備が必要です。

所有・持分・共有状態の物件売却や売買時のポイント

私道付き物件を売却する場合、売買契約を締結する前に、その私道の権利関係(所有権の有無、持分、共有状態など)を明確にしておくことが不可欠です。

権利関係が整理されていないままでは、買主が見つからなかったり、契約解除や大幅な価格交渉に発展するリスクが高まります。

特に、相続で取得した私道持分が故人名義のままである場合、売却前に必ず相続登記を済ませておく必要があります。

私道部分抜きでの売却は、買主に将来的なトラブルリスクを負わせることになるため、通常は売却自体が困難となります。

必要な調査・公図・謄本・承諾書などの準備書類

安全な不動産取引のためには、公的書類による事前の綿密な調査が欠かせません。以下は、公衆用道路が絡む取引において特に重要となる書類と、その確認ポイントです。

| 書類名 | 確認ポイント | 取得場所 |

| 登記簿謄本 | 土地の地目、所有者、持分、共有状態、分筆の有無 | 法務局 |

| 公図 | 土地の形状、地番、接道状況、私道の位置 | 法務局 |

| 固定資産評価証明書 | 土地の評価額、非課税の有無 | 市町村役場 |

| 地積測量図 | 土地の面積、境界線の位置 | 法務局 |

| 通行・掘削承諾書 | 通行権や掘削権の有無、承諾の範囲 | 関連当事者との書面による取り決め |

これらの書類は、土地の物理的な状態だけでなく、その歴史や潜在的なリスクを読み解くための「羅針盤」です。

特に、公図や登記簿謄本の記載が古く、現状と合致しないことも多いため、専門家による「読み解き」が不可欠となります。

通行・承諾の有無で変わる物件価値と取引リスク

通行権や掘削権が書面で明確に確保されていない物件は、再建築や給排水管の修繕といったインフラ整備が困難になるリスクを抱えています。

これは、物件の資産価値を著しく低下させる要因となり、購入希望者が見つからない、あるいは売却価格が大幅に下がるといった事態を招きます。

特に、通行や掘削に関する承諾書は、その有無によって物件の売却可能性や価値が大きく左右されるため、売買契約前に必ず確認しておくべき重要な書類です。

公衆用道路の管理・維持・今後の対策

公衆用道路、特に私道は、その維持管理が所有者の負担となります。しかし、適切な対策を講じることで、その負担を軽減し、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能です。

設置・整備・維持管理にかかる費用と負担の分担方法

私道の舗装工事や修繕にかかる費用は、原則として所有者の自己負担です。共有名義の場合は、持分に応じて費用を分担するのが一般的ですが、口約束だけではトラブルの原因となります。

将来的な紛争を避けるため、費用負担に関するルールを契約書に明確に明文化しておくことが最も有効な対策です。

自治体の関与やインフラ整備の最新事例

松山市では、市民生活の基盤となる道路の維持管理について、私道所有者への支援制度を設けています。この情報を知っているか知らないかで、問題解決へのアプローチが大きく変わることがあります。

| 制度名 | 制度概要 | 補助金額・助成対象等 | 参照 |

| 私道整備事業助成制度 | 地域で維持・管理している私道の路面改修工事費用の一部を助成 | 補助対象経費の60%(公道から公道へ通り抜けできる部分は80%)を補助 | 村上行政書士事務所で申請代行できます。 |

| ブロック塀等安全対策補助 | 避難路や通学路に面する危険なブロック塀等の除却・建替え費用の一部を補助 | 工事費(税抜)の2/3を補助(上限30万円)など | 村上行政書士事務所で申請代行できます。 |

これらの制度を利用するためには、私道の幅員や利用戸数、所有者全員の同意など、細かな要件を満たす必要があります。

また、手続きには測量図面などの専門的な書類が求められるため、専門家のサポートが不可欠です。

廃止や用途変更(地目変更)する場合の手続きと流れ

道路としての機能を失った私道や法定外公共物(里道など)は、行政手続きを経ることで「用途廃止」し、宅地などの別の地目に変更することが可能です。

手続きの流れは複雑で、以下のような段階を経ます。

- 事前相談・協議:

- 管轄の役所にて、用途廃止・払い下げが可能か事前相談を行います。

- 測量・境界確定:

- 申請者の費用負担で、土地家屋調査士等に依頼し、正確な地積測量図を作成します。

- 本申請:

- 作成した図面や、用途廃止後の利用計画図などを添付して、役所に本申請を行います。

これらの手続きには、境界確定・測量・登記にかかる費用など、申請者が負担すべき費用が発生します。

まとめ:公衆用道路の理解とトラブルを避けるために

公衆用道路、私道、公道という概念は、一見似ていますが、それぞれが持つ法的・経済的意味合いは大きく異なります。

- 「公衆用道路」は地目であり、公道や私道といった「所有形態」とは異なるという点が、この問題の核心的な理解となります。

- 私道は、所有者の責任で維持管理が必要であり、その権利関係は非常に複雑であるため、将来的なトラブルを避けるために書面での明確な取り決めが不可欠です。

- 相続や売買の際には、事前の綿密な調査と、公図や登記簿謄本、そして通行・掘削承諾書といった重要書類の準備が不可欠です。

これらの複雑な問題は、専門的な知識と経験がなければ解決が困難です。特に、空き家やその私道に関する問題は、相続・不動産取引・行政手続きが複雑に絡み合っています。

村上行政書士事務所は、行政書士、宅地建物取引士、そして認定空き家再生診断士の専門資格を活かし、お客様の状況を多角的に分析し、最適な解決策をワンストップで提案します。複雑な私道問題でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。