空き家活用の落とし穴!5つの失敗事例から学べること

松山市に空き家を所有されている皆様、あるいは将来的な活用をお考えの皆様へ。 空き家は、時に管理の負担や税金といった「負の側面」として捉えられがちです。

しかし、適切なアプローチによっては、地域社会に貢献し、新たな価値を生み出す「貴重な資源」へと生まれ変わる可能性を秘めています。

一方で、空き家活用には見過ごされがちな落とし穴も少なくありません。事前の情報収集や準備が不足していると、思わぬトラブルに見舞われたり、多大な時間や費用が無駄になってしまうケースも散見されます。

村上行政書士事務所では、行政書士として法的な手続きを、宅地建物取引士として不動産取引の専門知識を、そして認定空き家再生診断士として建物の診断から活用プランまで、多角的な視点から皆様の空き家活用をサポートしています。

この記事では、実際に起こった空き家活用の失敗事例を具体的にご紹介し、そこから得られる教訓と、失敗を未然に防ぐための実践的な対策を詳しく解説します。あなたの空き家が、負担ではなく「豊かな資産」となるよう、共に最善の道を探っていきましょう。

空き家活用の必要性と現状

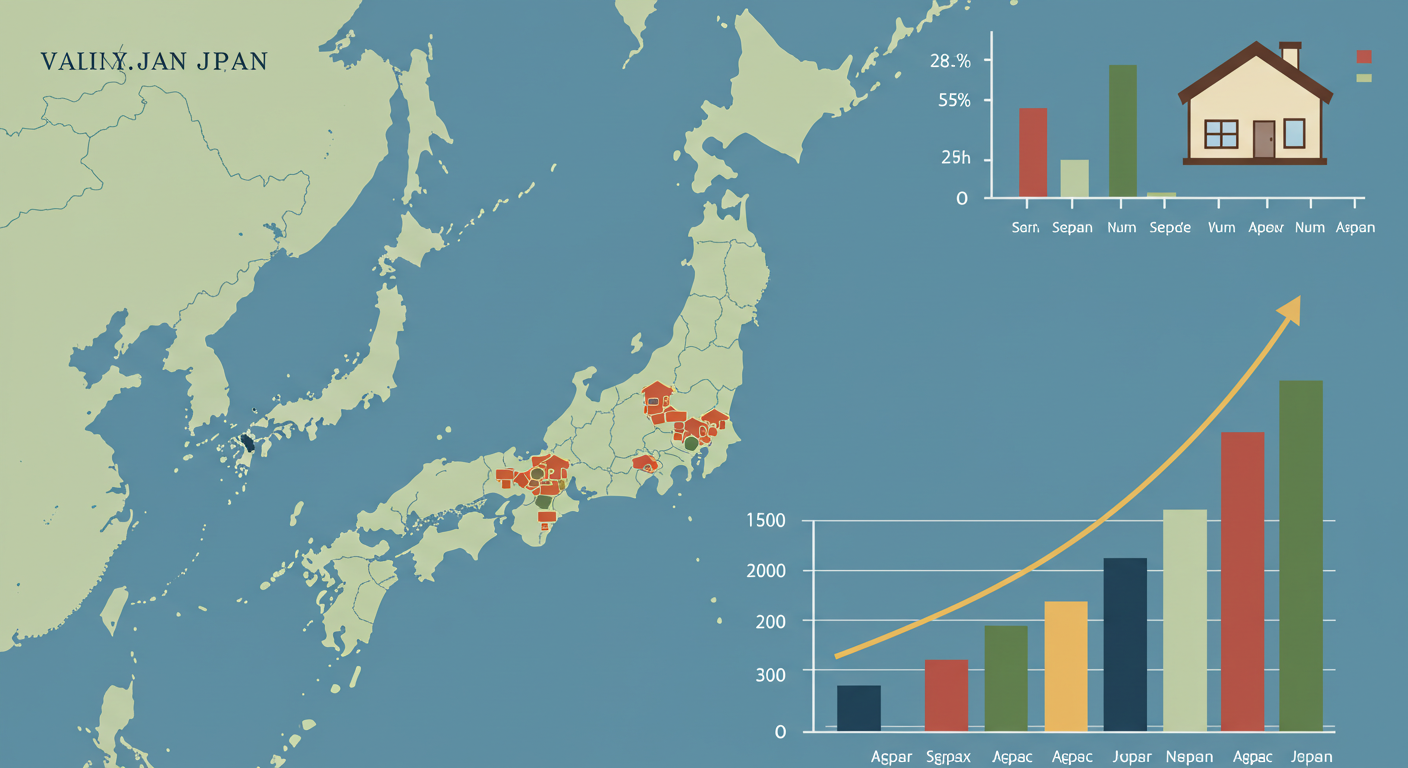

空き家問題とは?数値で見る日本の現状

日本の空き家は年々増加の一途をたどっており、総務省統計局の「住宅・土地統計調査」によると、2018年時点で全国の空き家数は約846万戸に上り、全住宅の約13.6%を占めています。これは、少子高齢化や人口減少、都市部への一極集中などが主な要因とされています。

松山市においても、人口減少や高齢化の進行により、空き家は増加傾向にあります。適切な管理がなされていない空き家は、景観の悪化、治安の低下、倒壊や火災のリスクなど、様々な問題を引き起こし、近隣住民の方々にも多大な影響を与えています。

空き家活用のメリットとデメリット

空き家活用には、経済的、社会的、そして個人的なメリットがあります。

メリット

- 経済的メリット: 賃貸収入や売却益が得られる、固定資産税などの維持コストを軽減できる。

- 社会的メリット: 地域活性化に貢献できる、移住・定住促進につながる、景観改善や治安維持に貢献できる。

- 個人的メリット: 親から受け継いだ大切な資産を有効活用できる、思い出の詰まった家を守れる。

一方で、デメリットも存在します。

デメリット

- 初期費用: リフォームや改修に多額の費用がかかる場合がある。

- 管理の手間: 賃貸物件として活用する場合、入居者募集や管理の手間がかかる。

- 法的規制: 建築基準法や都市計画法など、様々な法的規制に抵触する可能性がある。

- 近隣トラブル: 騒音やゴミ問題など、近隣住民とのトラブルが発生するリスクがある。

地域資源としての空き家の活用可能性

空き家は、単なる「使われていない家」ではなく、その地域ならではの歴史や文化を物語る貴重な「地域資源」となり得ます。古民家としての趣を活かしたカフェや宿泊施設、地域住民が集える交流スペース、若手クリエイターの工房、テレワーク施設など、アイデア次第でその活用方法は無限に広がります。

空き家活用の5つの失敗事

ここでは、実際にあった空き家活用の失敗事例を具体的なケースでご紹介します。これらの事例から、どのようなリスクがあるのか、どうすれば回避できたのかを学びましょう。

古民家カフェの失敗例とその原因

事例:

築80年の趣ある古民家を譲り受けたAさんは、「地域活性化に貢献したい」という思いから、自己資金と銀行融資で古民家カフェを開業しました。しかし、オープンから半年で閉業に追い込まれてしまいました。

原因:

- 想定外の修繕費用: 開業前に十分な建物調査を行わず、実際に工事を始めてみると、構造材の腐食やシロアリ被害など、想定外の修繕箇所が次々と見つかり、予算を大幅に超過してしまいました。

- 集客不足: 「古民家カフェ」というコンセプトだけで集客できると思い込み、ターゲット層の分析や効果的なマーケティング戦略を立てていませんでした。

- 法規制への理解不足: 飲食店の営業許可や建築基準法の要件を満たすための改修に手間取り、オープンが大幅に遅れました。

学ぶべきこと:

- 事前の徹底した調査と計画: 建物の状態、法規制、周辺環境などを事前に徹底的に調査し、現実的な予算と事業計画を立てることが不可欠です。

- 専門家への相談: 建築士や行政書士など、専門家の助言を積極的に求めるべきです。

空き家マッチングサービスを利用したトラブル事例

事例:

Bさんは、遠方に住む実家の空き家をなんとかしたいと思い、民間の空き家マッチングサービスに登録しました。数カ月後、サービス経由で内覧を希望するCさんが現れ、その後、Cさんと個人間で賃貸借契約を締結しました。しかし、Cさんが家賃を滞納するようになり、さらに室内を著しく損傷させてしまいました。

原因:

- 入居者の審査不足: 空き家マッチングサービスは情報提供の場であり、入居者の信用情報を保証するものではありません。BさんはCさんの収入状況や過去の賃貸履歴などを十分に確認せず、安易に契約を結んでしまいました。

- 契約内容の不備: 個人間の契約であったため、原状回復義務や連帯保証人、滞納時の対応など、詳細な取り決めが曖昧なままでした。

学ぶべきこと:

- 空き家マッチングサービスの特性理解: マッチングサービスはあくまで情報連携のツールであり、その後の契約は慎重に行う必要があります。

- 専門家による契約サポート: 不動産会社や行政書士など、賃貸契約の専門家に相談し、適切な契約書を作成してもらうべきです。

シェアハウス運営での失敗と注意点

事例:

Dさんは、若い世代に人気のシェアハウスを運営しようと、駅から近い空き家を購入し、リノベーションしました。しかし、入居者間の人間関係のトラブルが頻繁に発生し、Dさんはその対応に疲弊してしまいました。

原因:

- 入居者間のミスマッチ: 入居者のライフスタイルや価値観を考慮せず、単純に空室を埋めることを優先してしまったため、共同生活における摩擦が生じやすくなりました。

- 運営ルールやサポート体制の不備: シェアハウスとしての明確なルール設定や、トラブル発生時の迅速な対応、入居者への定期的なコミュニケーションが不足していました。

学ぶべきこと:

- コンセプトとターゲットの明確化: どのようなコンセプトのシェアハウスにするのか、どのような層をターゲットにするのかを明確にし、それに合った入居者を選定することが重要です。

- 運営ルールの整備とサポート体制: 入居規約の作成、トラブル発生時の対応フロー、定期的なミーティングなど、円滑な運営のためのルールとサポート体制を構築すべきです。

補助金制度を活用したが故の失敗事例

事例:

Eさんは、自治体の空き家改修補助金制度を利用して、空き家を改修し、地域交流スペースとして活用しようとしました。しかし、補助金申請の手続きが複雑で、提出書類の準備に時間がかかり、最終的に補助金の交付決定が間に合わず、自己資金で全額を賄うことになりました。

原因:

- 制度への理解不足: 補助金制度には申請期間、要件、必要書類など、細かな規定があります。Eさんは、これらの詳細を十分に把握していませんでした。

- 情報収集の遅れ: 補助金制度の情報は、自治体のホームページなどで公開されていますが、Eさんは情報収集を後回しにしてしまいました。

学ぶべきこと:

- 補助金制度の事前調査: 活用したい補助金制度があれば、募集期間、要件、必要書類、スケジュールなどを事前に徹底的に調査し、余裕を持った計画を立てましょう。

- 専門家への相談: 補助金申請は複雑な場合も多いため、行政書士などの専門家に相談し、申請代行やアドバイスを受けることを検討しましょう。

リフォームに関する失敗とリスク

事例:

Fさんは、知人の紹介で安価なリフォーム業者に空き家の改修を依頼しました。しかし、工事の途中で追加費用を請求されたり、工期が大幅に遅延したり、最終的には施工不良が多数見つかり、別の業者にやり直してもらう羽目になりました。

原因:

- 業者選定の失敗: 価格だけで業者を選び、実績や評判、信頼性を十分に確認しませんでした。

- 契約内容の不備: 見積もり内容が不明瞭であったり、追加費用の発生条件や工期の遅延に関する取り決めが曖昧なままでした。

- 監理体制の不足: 工事の進捗状況を適切に確認せず、業者任せにしてしまいました。

学ぶべきこと:

- 複数業者の比較検討: 複数の業者から見積もりを取り、価格だけでなく、実績、担当者の対応、保証内容などを総合的に比較検討しましょう。

- 明確な契約書の作成: 工事内容、費用、工期、支払い条件、保証内容などを明確に記載した契約書を交わしましょう。

- 定期的な進捗確認: 工事中は定期的に現場を訪れ、進捗状況や品質を確認することが重要です。必要であれば、建築士などの専門家による監理も検討しましょう。

失敗を避けるためのリスク対策

空き家活用における失敗事例から、共通して見えてくるのは「事前の準備と計画の重要性」そして「専門家の活用」です。ここでは、失敗を避けるための具体的なリスク対策について解説します。

成功するための契約条件の見極め

空き家を賃貸、売却、あるいはその他の形で活用する際、必ず契約が伴います。この契約内容が、トラブルの有無を大きく左右します。

- 賃貸借契約の場合:

- 家賃・敷金・礼金: 適正な金額設定か、周辺相場と比較してどうか。

- 契約期間・更新条件: 長期的な視点で検討されているか。

- 原状回復義務: 退去時の負担範囲が明確か。

- 修繕義務: 貸主・借主どちらの負担か、範囲はどこまでか。

- 特約事項: ペット飼育、楽器演奏、共同生活のルールなど、具体的な取り決めがあるか。

- 連帯保証人・保証会社の利用: 滞納リスクを軽減するための対策はされているか。

- 売買契約の場合:

- 売買価格: 適正な価格設定か、周辺相場と比較してどうか。

- 契約不適合責任(瑕疵担保責任): 売却後のトラブルを避けるため、建物の状況を正確に伝える義務。

- 引渡し時期: スムーズな引渡しができるか。

- 税金: 譲渡所得税など、発生する税金について理解しているか。

ポイント: 契約書の内容を理解できないまま署名捺印することは絶対に避けてください。疑問点があれば、必ず行政書士や弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けましょう。

近隣トラブルを避けるための注意点

空き家活用は、近隣住民の方々の理解と協力なしには成り立ちません。

- 事前の挨拶と説明: 空き家をどのように活用するのか、工事期間や時間帯などを事前に近隣住民に説明し、理解を求めることが大切です。

- 騒音・ゴミ対策: 工事中や活用開始後も、騒音やゴミの管理には細心の注意を払いましょう。

- プライバシーへの配慮: シェアハウスなど、複数の人が出入りするようになる場合は、近隣のプライバシーに配慮した設計や運営を心がけましょう。

- 問題発生時の迅速な対応: 万が一、トラブルが発生した場合は、速やかに対応し、誠意を持って解決に努めましょう。

空き家放置による影響と対策

空き家を放置することは、多くのリスクを伴います。

- 特定空き家指定のリスク:

- 管理不全の空き家は、市町村から「特定空き家」に指定される可能性があります。

- 指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が増えるだけでなく、改善勧告、命令、最終的には行政代執行による解体が行われ、費用が所有者に請求されることもあります。

- 倒壊・火災リスク: 適切な管理がされていない建物は、老朽化による倒壊や、放火などによる火災のリスクが高まります。

- 治安悪化・不法投棄: 空き家は不法侵入や不法投棄の温床となり、地域の治安悪化につながる可能性があります。

- 賠償責任: 空き家が原因で隣家に損害を与えた場合、所有者に賠償責任が発生する可能性があります。

対策:

- 定期的な管理・点検: 定期的に空き家を訪れ、通風、清掃、庭の手入れなどを行いましょう。専門業者に管理を委託することも検討できます。参考記事→空き家管理の基本!空き家を放置するリスクとチェックリスト

- 適切な修繕: 老朽化が進んでいる箇所は、早めに修繕を行いましょう。

- 専門家への相談: 空き家の管理や活用について悩んでいる場合は、早めに行政書士や不動産会社などの専門家に相談しましょう。

空き家活用の未来展望

今後の空き家市場のトレンド分析

日本の空き家は今後も増加すると予測されており、それに伴い、空き家を巡る市場も変化していくと考えられます。

- 多様な活用ニーズの拡大: 従来の賃貸や売却だけでなく、コワーキングスペース、サテライトオフィス、古民家ホテル、体験型施設など、多様な活用ニーズが生まれています。

- 地域特性を活かした活用: 各地域の文化や資源を活かした、地域に根ざした空き家活用がさらに注目されるでしょう。

- デジタル技術の活用: VRによる内覧、AIを活用した需要予測、オンラインプラットフォームによるマッチングなど、デジタル技術の活用が進むことで、空き家活用の可能性がさらに広がります。

- 空き家関連ビジネスの発展: 空き家の改修・リノベーション、管理、コンサルティング、マッチングサービスなど、空き家に関連するビジネスが多様化し、発展していくと予想されます。

持続可能な地域活用のための提案

空き家問題は、単に個人の問題ではなく、地域社会全体で取り組むべき課題です。持続可能な地域活用のためには、以下の点が重要です。

- 地域住民との連携: 空き家活用を進める上で、地域住民の理解と協力を得ることが不可欠です。説明会や交流会などを通じて、地域と共生する空き家活用を目指しましょう。

- 行政との協働: 自治体の空き家対策事業や補助金制度を積極的に活用し、行政と連携しながら活用を進めましょう。

- 専門家ネットワークの構築: 行政書士、宅地建物取引士、建築士、司法書士など、多岐にわたる専門家が連携し、ワンストップでサポートできる体制を整えることが、より円滑な空き家活用につながります。

- 情報発信と成功事例の共有: 空き家活用の成功事例を積極的に情報発信することで、新たな活用のヒントやモチベーションを提供し、空き家問題解決への関心を高めることができます。

松山市の空き家活用は村上行政書士事務所にお任せください

空き家活用は、決して簡単な道のりではありません。しかし、適切な知識と準備、そして信頼できる専門家のサポートがあれば、失敗のリスクを最小限に抑え、成功へと導くことができます。

村上行政書士事務所は、行政書士として空き家に関する法的な手続きはもちろん、宅地建物取引士として不動産取引全般のご相談、認定空き家再生診断士として建物の状況把握や活用プランのご提案まで、一貫したサポートを提供しています。

松山市で空き家に関するお悩みをお持ちの方、活用を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。皆様の大切な空き家が、地域に新たな価値を生み出す「希望の資源」となるよう、全力でサポートさせていただきます。

どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。