農地付き空き家の魅力と隠れたデメリットをチェック!

近年、農地付き空き家は地方への移住やリモートワークの普及に伴い、「にわかに注目を集めています。夢のような田舎暮らしや自給自足の生活を想像する方もいらっしゃると思います。

しかし、その魅力の裏には、知っておくべき「隠れた落とし穴」も潜んでいます。「憧れの田舎暮らしを手に入れたいけれど、農地付き空き家って本当に大丈夫なの?」

「デメリットをしっかり理解して後悔したくない」と考えている方へ松山市で空き家を専門とする行政書士として、また空き家再生診断士の視点から、農地付き空き家のメリットとデメリット、そして失敗しないための具体的なポイントを解説します。

農地転用専門サイトを開設しました→こちらからご確認ください。

農地付き空き家とは?基礎知識と近年の注目背景を解説

近年注目される理由!増加する農地付き物件と田舎移住の需要

都市部への人口集中と地方の過疎化が進む中で、全国的に空き家問題が深刻化しています。特に、農村部では、所有者が高齢化したり、後継者がいなかったりする理由から、住居だけでなく、耕作放棄された農地とセットになった空き家が増加しています。

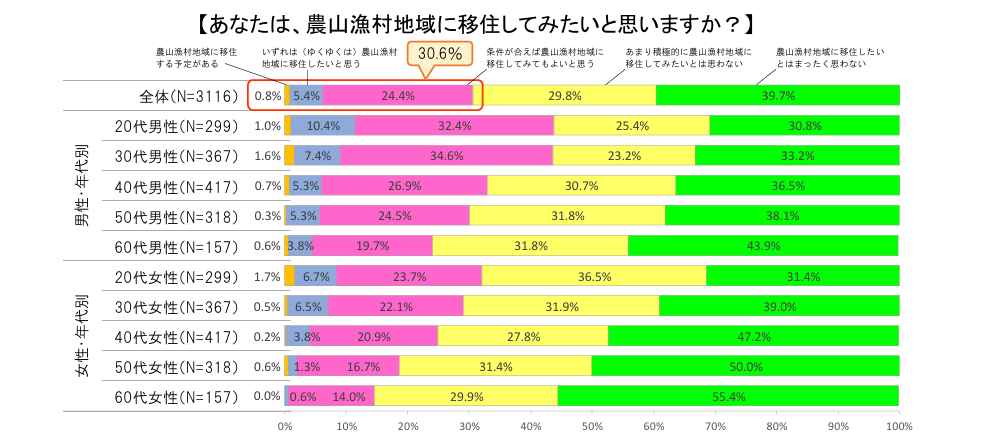

一方で、新型コロナウイルス感染症の影響でリモートワークが普及し、地方移住への関心が高まりました。また、食の安全への意識向上や、趣味としての農業ブームも相まって、「広い庭で家庭菜園をしたい」「将来的には自給自足の生活を送りたい」と考える層にとって、農地付き空き家は新たな選択肢として大きな注目を集めています。

※ 都市部の住民(東京都特別区及び政令市に居住する20歳~64歳の在住者3,116人)を対象とした、農山漁村への移住意

向等に関しての意識調査(ネットリサーチ会社のモニターを対象としたインターネットによるアンケート調査。

「『田園回帰』に関する調査研究中間報告書(概要版)」(平成29年3月、総務省地域力創造グループ過疎対策室)より国土交通省作成。文末に参考文献を掲載しておきます。

農地付き空き家の基本構造 空き家と農地がセットの意味

「農地付き空き家」とは、文字通り「建物(空き家)と、それに付随する農地が一体となった不動産」を指します。ここで重要なのは、「農地」という特性です。農地は、食料生産という重要な役割を持つため、「農地法」という特別な法律によって厳しく管理されています。単なる広い庭付きの家とは異なり、農地が付随することで、購入や利用には特有のルールが適用されるのです。

農地付き空き家が多い地域や物件の特徴とは

農地付き空き家は、主に中山間地域や地方の農村部に多く見られます。具体的には、以下のような特徴を持つ物件が多い傾向にあります。

- 築年数が古い古民家タイプ: 長年住まわれていた家屋が多く、築50年以上の古民家が珍しくありません。

- 広大な敷地: 建物だけでなく、数十坪から数千坪に及ぶ広大な農地がセットになっていることが一般的です。

- 比較的安価な価格: 都市部の住宅と比較すると、破格の価格で売りに出されている物件も少なくありません。中には50万円以下の格安物件も存在します。

- 公共交通機関からのアクセスが限定的: 車が生活の主となる地域に位置していることが多いです。

農地付き空き家の魅力と活用メリット

農地付き空き家には、多くの魅力と活用メリットがあります。これらが、多くの人々を引きつける理由となっています。

広い敷地や自然とのふれあい 家庭菜園・農業体験が可能

最大の魅力は、やはり広大な敷地と豊かな自然に囲まれた環境です。家庭菜園の規模をはるかに超える本格的な野菜作りや、果樹の栽培、さらには小規模な稲作まで、まさに「半農半X(エックス)」のようなライフスタイルを実現できる可能性があります。都市の喧騒から離れ、土いじりや収穫の喜びを感じながら、心豊かな生活を送れると思います。

価格の安さや補助金制度|50万円以下の古民家事例も紹介

前述の通り、農地付き空き家は都市部の不動産に比べて破格の安さで手に入る可能性があります。中には驚くほど低価格な物件も存在し、初期費用を抑えて移住を実現したい方にとっては大きなメリットです。

また、地方自治体によっては、移住支援金や空き家改修費用補助金、就農支援金など、様々な補助金制度を設けています。これらの制度を上手に活用することで、初期投資をさらに抑えることが可能です。

リモートワークや二拠点生活の新たな選択肢

インターネット環境さえ整えば、リモートワークを通じてどこでも仕事ができる時代になりました。農地付き空き家は、都市の喧騒から離れて集中できる環境を提供し、仕事とプライベートのメリハリをつけやすいというメリットがあります。また、週末だけ田舎で農業を楽しむ「二拠点生活」の拠点としても、非常に魅力的な選択肢となります。

空き家バンクや自治体の活用促進施策

多くの自治体が「空き家バンク」を運営しており、農地付き空き家も多数登録されています。これらのバンクは、地域への移住促進を目的としており、物件情報だけでなく、地域の情報や移住支援制度なども併せて提供している場合が多いです。また、自治体によっては、購入後のサポートや、地域住民との交流を促すイベントなども開催しており、移住者が安心して定住できるような施策に力を入れています。

農地付き空き家の隠れたデメリットとリスク

魅力の多い農地付き空き家ですが、その裏には知っておくべき「隠れたデメリット」と「リスク」が存在します。これらを事前に把握しておくことが、後悔しない選択をする上で非常に重要です。

農地の転用や売却が難しい理由と農地法の壁

農地付き空き家を検討する上で最も大きな壁となるのが「農地法」です。農地は、食料生産という公共性の高い目的のために存在するため、個人の意思で自由に利用したり売却したりすることはできません。具体的な障壁としては、以下の点が挙げられます。

- 農地転用(農地以外の用途にすること)の厳しさ: 農地を宅地や駐車場、店舗などに転用するには、農業委員会や都道府県知事の許可が必要です。この許可基準は非常に厳しく、原則として優良な農地は転用が認められません。

- 売却の難しさ: 農地を売却する場合も、買い手は「農業者」である必要があります。具体的には、売買後に農地を適切に耕作できると農業委員会が認めた個人や法人でなければ、原則として購入できません。これが、一般の人が簡単に農地付き空き家を購入できない大きな理由となっています。

購入できない・買えないケース 農地法改正後の対応

前述の農地法の規制により、「農地付き空き家は誰でも買えるわけではない」という現実があります。農業経験がない方や、将来的に農業をする予定がない方は、そのままの形では農地を購入できないケースがほとんどです。

ただし、近年では、一部の自治体で「空き家対策特別措置法」などに基づき、農地を空き家と一体的に取得しやすくする特例措置が設けられる動きも出てきています。例えば、農家民宿や体験農園など、地域活性化に資する事業を目的とする場合に限り、非農業者でも取得できる道が開かれることがあります。しかし、これは限定的なケースであり、基本的には農地法の厳しい規制が適用されることを理解しておく必要があります。

管理や解体・リフォームに必要な手間や費用

農地付き空き家は、建物自体が古いケースが多いため、購入後に大規模なリフォームや改修が必要になることが少なくありません。また、広大な農地の管理には、それなりの手間と費用がかかります。

考慮すべき点としては、以下のことが挙げられます。

- 建物の老朽化: 耐震性の問題、雨漏り、シロアリ被害など、目に見えない劣化が進んでいることもあります。リフォーム費用が想定以上にかかるケースも少なくありません。

- 農地の管理: 耕作放棄すれば、雑草が生い茂り、近隣に迷惑をかける可能性もあります。継続的な草刈りや耕作が必要となり、農業機械の購入や維持費もかかります。

- 解体費用: 将来的に建物が老朽化し、建て替えや解体が必要になった場合、数百万円単位の費用が発生します。

税金・固定資産税・課税負担と放置リスク

農地付き空き家を所有すると、毎年固定資産税が発生します。特に、市街化調整区域内にある農地や、宅地と一体となっている農地は、その評価額や課税額が複雑になることがあります。また、農地を適切に管理せず放置してしまうと、「遊休農地」と見なされ、追加で課税されたり、利用計画の変更を命じられたり、あるいは農地の利用権設定(貸し付け)の対象となったりするリスクもあります。

未経験者・移住者が直面しやすい悩みと生活環境のギャップ

都会から農村部への移住は、想像以上に生活環境のギャップが大きいものです。

具体的には、以下のような悩みに直面するかもしれません。

- 地域コミュニティへの適応: 昔ながらの慣習や地域独特の人間関係があり、馴染むまでに時間がかかることがあります。

- 生活利便性: 買い物や病院、公共交通機関へのアクセスが不便な場合があります。

- 農業の知識・経験不足: 農業の知識がないと、何から手をつけて良いか分からず、作物の栽培に失敗することも。

- 虫や動物との共存: 田舎暮らしでは、虫や野生動物との距離が近く、慣れないうちは抵抗を感じるかもしれません。

農地付き空き家を購入・賃貸する際の注意点と条件整理

これらのデメリットを踏まえた上で、農地付き空き家を検討する際には、細心の注意を払い、事前の情報収集と準備が不可欠です。

購入方法・登記・取得条件 農地と宅地の地目区分とは

農地付き空き家の取得で最も複雑なのが、農地と宅地の「地目(土地の用途)」の区分です。

- 宅地(建物がある土地): 一般的な不動産売買と同様に、所有権移転登記が可能です。

- 農地: 農地法の規制対象となり、基本的に農業を行う目的でしか購入できません。

そのため、農地付き空き家を購入する場合、多くは「農地と一体の建物部分」は宅地として、農地部分については農業委員会の許可を得て取得するという二段階の手続きが必要になります。購入前に、必ず不動産登記簿謄本で地目を確認し、農地部分がどれくらいあるのか、その農地は誰でも購入できるのか(市街化区域内の農地など例外もある)を把握することが重要です。

農地法・自治体の許可手続きと必要書類

非農業者が農地付き空き家を購入する場合、以下の手続きが必要になることが多いです。

- 農業委員会への相談: まずは、その農地がある市町村の農業委員会に相談し、自分が購入できる農地かどうかを確認します。

- 農地法第3条(または第5条)の許可申請: 農業委員会から農地法に基づく許可を得る必要があります。この際、「耕作証明書」や「営農計画書」など、農業を行う意思と能力を示す書類の提出が求められます。農地法第3条許可は「売買によって農地の権利を取得する際」に、農地法第5条許可は「農地を農地以外の目的(例えば宅地など)に転用して取得する際」に必要です。」

- 審査: 農業委員会が申請内容を審査し、許可が下りれば晴れて農地を取得できます。

これらの手続きは非常に専門的で、書類作成や申請には時間がかかります。専門である行政書士に相談することを強くおすすめします。

空き家バンクやポータルサイトの活用方法

農地付き空き家を探す際は、一般の不動産ポータルサイトだけでなく、自治体が運営する「空き家バンク」を積極的に活用しましょう。空き家バンクには、地元に根ざした情報や、一般には出回らない掘り出し物件がある可能性があります。また、移住支援制度や補助金情報なども掲載されているため、効率的に情報を集めることができます。

希望条件に合う物件の探し方と専門家(行政書士・不動産)のサポート

農地付き空き家は特殊な物件であるため、自分一人で全てを判断するのは非常に困難です。

- 行政書士: 農地法の許可申請や、各種補助金申請のサポート、契約書の作成など、法的な手続き全般において専門的なサポートが受けられます。特に、複雑な農地転用や取得要件の確認には不可欠です。

- 宅建(不動産会社): 物件探し、売主との交渉、契約の仲介など、一般的な不動産取引のサポートをしてくれます。農地付き物件に強い不動産会社を選ぶことが重要です。

- 空き家再生診断士: 建物の劣化状況やリフォームの要否、おおよその費用などを診断し、購入後のリスクを可視化してくれます。

これらの専門家と連携し、多角的な視点から物件を検討することで、後悔のない選択ができるでしょう。当事務所では行政書士と宅建、空き家再生診断士の資格を併せ持つ専門家です。ワンストップで幅広いサポートを提供することができます。

活用・事業化・収益化の事例と成功プラン

農地付き空き家は、単なる住まいとしてだけでなく、様々な形で活用し、収益化することも可能です。

農業・家庭菜園・小規模経営など活用事例の紹介

- 自給自足の家庭菜園: 食費の節約はもちろん、新鮮で安全な食材を毎日楽しめる贅沢な暮らし。

- 体験型農園: 都市住民を招いて、農業体験や収穫体験を提供し、収益を得る。

- 小規模な農産物販売: 採れたての野菜や果物を直売所や道の駅で販売し、副収入を得る。

- 六次産業化: 栽培した農産物を加工し、ジャムや味噌、パンなどにして販売する。

店舗・アパートなど転用事業の可能性とポイント

農地を店舗やアパートなどに転用する道は非常に険しいですが、絶対に不可能というわけではありません。

- 市街化区域内の農地: 都市計画法で定められた市街化区域内の農地であれば、比較的転用が容易な場合があります。

- 地域活性化に資する事業: 農家レストラン、カフェ、地域交流拠点など、地域の振興に貢献する事業であれば、特例的な転用が認められるケースもあります。

ただし、これらの転用には厳格な審査と多大な費用がかかるため、事前の綿密な調査と計画、そして専門家への相談が不可欠です。

地方移住・農村での生活実現プラン・補助金活用法

地方移住を成功させるには、物件選びだけでなく、生活全体のプランニングが重要です。

- 仕事の確保: リモートワークが可能か、地域に仕事があるか、就農支援はあるかなどを検討します。

- 地域コミュニティへの参加: 自治会活動や地域のイベントに積極的に参加し、地域に溶け込む努力が大切です。

- 補助金・助成金の活用: 地方移住支援金、就農支援金、空き家改修補助金など、利用できる制度を徹底的に調べ、活用しましょう。

農地付き空き家の今後と対策 制度・市場の動向まとめ

農地付き空き家を取り巻く環境は、今後も変化していくことが予想されます。

農地法改正や地域制度の変化・促進策への展望

政府や自治体は、空き家問題と耕作放棄地問題の解決のため、農地法の運用緩和や、農地付き空き家の流通促進策を検討・実施しています。例えば、農地の集積・集約化を図るための新たな制度や、非農業者でも農地を取得しやすくなるような特例措置が、今後さらに拡充される可能性も考えられます。

市場需要・増加傾向の背景と今後の課題

地方移住やサステナブルな暮らしへの関心は今後も高まることが予想され、農地付き空き家の需要は一定程度維持されるでしょう。しかし、一方で、物件の老朽化、人口減少による担い手不足、地域コミュニティの希薄化といった課題も存在します。これらの課題にどう向き合うかが、今後の市場の動向を左右するでしょう。

所有・管理者・移住希望者に求められる対応と検討事項

- 所有者・管理者: 放置せず、適切な管理を心がけることが重要です。将来的な活用や売却を見据え、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

- 移住希望者: 理想と現実のギャップを埋めるためにも、物件探しだけでなく、地域での生活や農業の 農業のリアルな側面を事前にしっかりリサーチしましょう。

まとめ|農地付き空き家を検討する上で押さえておきたいポイント

農地付き空き家は、その魅力とメリットゆえに多くの人を惹きつけますが、同時に「農地法」という大きな壁をはじめとした、特有のデメリットやリスクも存在します。

検討する上で最も重要なポイントは、「事前準備と専門家への相談」に尽きます。

- メリット・デメリットを冷静に比較する

- 農地の特性と農地法について理解を深める

- 必ず現地の状況を確認し、地域の特性を把握する

- 行政書士や不動産会社など、信頼できる専門家へ相談する

特に、複雑な農地法の解釈や、各種許可申請手続きは、専門家でなければスムーズに進めることは困難です。松山市で空き家を専門とする行政書士として、皆さまが農地付き空き家との出会いを成功させ、豊かな田舎暮らしを実現できるよう、全力でサポートさせていただきます。

農地付き空き家に関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。

国土交通省 『農地付き空き家』の手引きについて