土地無償譲渡は贈与税がかかる?契約書で防ぐ税務リスクを解説

「使っていない土地や空き家を無償で譲りたい」

「実家の土地を子どもに譲渡したいけど、税金が心配…」

松山市で空き家や土地を抱える方のなかには、このようなお悩み、ありませんでしょうか?

固定資産税や管理の負担から解放されたい、次世代に引き継ぎたいという思いから、無償での譲渡を検討する方もいらっしゃるでしょう。

しかし、その「無償」の行為には、思わぬ税務リスクが潜んでいることをご存知でしょうか?

この記事では、土地や空き家の無償譲渡で発生する可能性のある贈与税の仕組みから、税務リスクを回避するための契約書の重要性、さらに松山市の空き家対策まで、専門的な視点でわかりやすく解説します。

正しい知識と適切な手続きで、大切な土地の譲渡を成功させましょう。

土地無償譲渡と贈与税の基本理解

無償譲渡とは何か?その定義と特徴

無償譲渡とは、対価を伴わずに土地などの財産を相手に引き渡すことです。譲渡する側に金銭のやり取りは発生しませんが、受け取る側は、その土地の価値を利益として受け取ったとみなされます。

この利益に対して課せられるのが贈与税です。個人間の無償譲渡の場合、譲渡した側(贈与者)には通常、税金はかかりません。

しかし、譲り受けた側(受贈者)には、土地の評価額に応じて贈与税が課される可能性があるため、注意が必要です。

贈与税とは?課税対象や基礎知識を解説

贈与税は、個人から財産を譲り受けた際に課される税金です。1月1日から12月31日までの1年間で、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額が課税対象となります。

土地の無償譲渡の場合、贈与を受けた土地の評価額がこの110万円を超えると、贈与税の申告・納税義務が発生します。

土地無償譲渡における贈与税の計算方法

土地の贈与税は、以下の手順で計算します。

- 土地の評価額を算出する

- 土地の評価額は、相続税評価額に基づいて算出されます。国税庁が公表している路線価(道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額)や、路線価がない場合は倍率方式(固定資産税評価額に特定の倍率をかける)を用いて算出します。

- 課税価格を算出する

- 贈与を受けた土地の評価額から、基礎控除額110万円を差し引きます。

- 課税価格 = 土地の評価額 – 110万円

- 贈与税額を算出する

- 算出された課税価格に、国税庁が定める税率を乗じて税額を算出します。税率は贈与額に応じて段階的に上がります。

無償譲渡契約書の重要性

無償譲渡契約書とは?

無償譲渡契約書は、土地を無償で譲渡する意思と、受け取る側の承諾を明確に記録する文書です。法的には「贈与契約書」とも呼ばれます。

単なる口約束では、後になって「言った、言わない」のトラブルに発展する可能性があります。また、贈与税の税務調査が入った際に、税務署からの「お尋ね」に対し、贈与の事実を証明する重要な証拠となります。

さらに、土地の所有権を移転する際には、法務局での登記手続きが必要です。この登記手続きには、原則として契約書が必須となります。

契約書作成の手順と必要書類

無償譲渡契約書は、以下の手順で作成を進めます。

- 契約内容の決定:いつ、誰に、どの土地を、どのような条件で譲渡するかを明確にします。

- 契約書の作成:以下の必要事項を盛り込み、契約書を作成します。

- 署名・押印:贈与者と受贈者がそれぞれ署名し、押印します。

- 必要書類の準備:登記手続きに必要な書類を準備します。

無償譲渡契約書のひな形を使った実例

汎用的な無償譲渡契約書のひな形には、一般的に以下の事項が記載されます。

- 譲渡者(贈与者)と受贈者の情報:氏名、住所、連絡先

- 土地の情報:所在地、地番、地目、地積など(登記簿謄本に記載されている内容)

- 所有権移転の時期

- 費用の負担について:登記費用、測量費用などをどちらが負担するか

- 特約事項:「本件土地は現状のまま引き渡すものとし、贈与者は瑕疵担保責任を負わない」といった、将来のトラブルを防ぐための文言を含めることが重要です。

贈与税が発生するケースと回避策

生前贈与と贈与税の関係

土地の無償譲渡は、いわゆる「生前贈与」にあたります。将来の相続を見据えて土地を譲渡する場合、贈与税と相続税を比較して、どちらが有利かを検討する必要があります。

無償譲渡と贈与の違いを知る

法律上、「無償譲渡」と「贈与」はほぼ同じ意味合いで使われます。重要なのは、対価がない金銭のやり取りに対し、税金が課される可能性があるということです。

特に注意すべきは、無償での譲渡であっても、「負担付贈与」とみなされるケースです。例えば、「この土地をあげる代わりに、毎月の生活費を援助してほしい」といった条件を付けた場合、その援助額が贈与額から控除されることがあります。

贈与税が発生する条件とは?

贈与税は、贈与を受けた財産の合計額が年間110万円の基礎控除を超える場合に発生します。

また、以下のようなケースは「みなし贈与」として贈与税が課されることがあります。

- 極端に低い価額での売買:時価1,000万円の土地を、親子間で100万円で売買した場合、差額の900万円が贈与とみなされることがあります。

- 親子間での借金の免除:親が子どもに貸していたお金を「もう返さなくていい」とした場合、免除した金額が贈与とみなされます。

土地無償譲渡のメリットとデメリット

相続時のメリット

土地を無償で譲渡しておくことで、将来の相続財産を減らすことができます。これにより、相続税の課税対象額が減り、結果として相続税の負担を軽減できる可能性があります。

また、相続人が複数いる場合に、土地を特定の相続人に先に譲渡しておくことで、相続時の遺産分割トラブルを未然に防ぐことにも繋がります。

贈与税の特例と控除について

贈与税には、特定の条件を満たすことで利用できる控除や特例があります。

- 相続時精算課税制度:60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与する場合、2,500万円までが非課税となります。2024年以降は、さらに年間110万円の基礎控除が加わりました。

- 配偶者控除:婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合、2,000万円までが非課税となります。

これらの制度を利用することで、贈与税を大幅に抑えることが可能です。

無償譲渡を行う際の注意点

- 贈与税以外の税金:無償譲渡であっても、譲り受けた側には不動産取得税や登録免許税が課税されます。

- 土地の価値と活用性:無償でも、活用できない土地(再建築不可物件や境界線が不明確な土地)を受け取ってしまうと、かえって負担になることがあります。

- トラブルのリスク:税務調査や相続人同士のトラブルなど、無償譲渡には様々なリスクが伴います。

無償譲渡契約書の書き方と活用法

無償譲渡契約書に記載すべき事項

前述のひな形に加え、トラブルを避けるために特に重要な記載事項は以下の通りです。

- 土地の表示:登記簿謄本通りに正確に記載

- 所有権移転の意思表示:譲渡者・受贈者双方の意思を明確に記載

- 登記手続きの協力義務:円滑な手続きのための協力義務を明記

- 瑕疵担保責任の免除:トラブル防止のため、「現状のまま引き渡す」旨を明記

契約書の電子契約化のメリット

近年は、電子契約書も普及しています。電子契約書には、以下のようなメリットがあります。

- 収入印紙が不要:紙の契約書に貼る印紙税が不要になります。

- 保管・管理が容易:紛失や破損のリスクが低減します。

- リモートでの契約が可能:離れた場所にいても、スムーズに契約手続きを進められます。

法務局での登記手続きとその流れ

契約書が完成したら、法務局で所有権移転登記を行います。

- 必要書類の準備:

- 贈与者:印鑑証明書、登記識別情報、固定資産評価証明書

- 受贈者:住民票、固定資産評価証明書

- 共通:贈与契約書

- 登録免許税の納付:土地の固定資産税評価額の2%が目安となります。

- 申請書の提出:上記の書類を法務局に提出します。

手続きには専門知識が必要なため、行政書士などの専門家への依頼が一般的です。

自治体における土地無償譲渡の取り扱い

自治体ごとのルールを把握する

空き家問題は、各自治体で取り組みが異なります。松山市では、「老朽危険空家除却事業」として、危険な空き家の解体費用を一部補助する制度があります。

また、松山市の空き家バンク制度は、空き家の有効活用を促進するための制度です。これらの制度をうまく活用することで、無償譲渡後の土地活用がスムーズになります。

土地譲渡に関するイレギュラーなケース

- 境界線が不明確な土地:隣地との境界がはっきりしない場合、譲渡前に測量が必要になります。

- 再建築不可物件:建て替えができない土地の場合、売却や活用が難しく、無償譲渡でも受け取ってもらえないことがあります。

- 所有者が複数いる土地:共有名義の場合、全員の同意がなければ譲渡できません。

各自治体の申請方法と必要書類

松山市の解体補助金などの制度を利用する場合、必要書類が多数あり、手続きも煩雑です。

村上行政書士事務所では、宅地建物取引士と認定空き家再生診断士の資格を活かし、土地の調査から、補助金の申請手続き、契約書の作成まで一貫してサポートしています。

特に補助金は、交付決定前の契約はNGなど、ルールが細かく定められているため、専門家への相談が安心です。

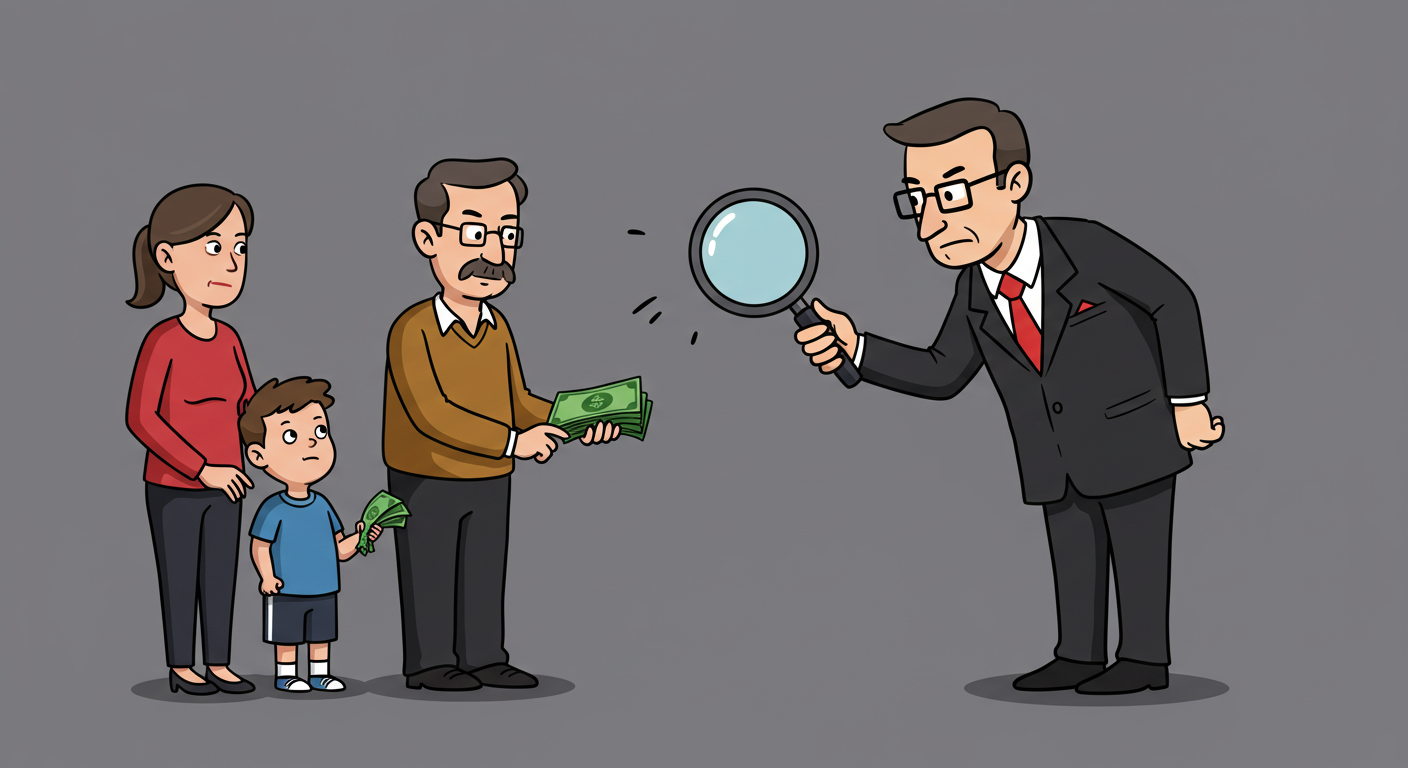

無償譲渡後のトラブルとその対策

一般的なトラブルの例

- 贈与税の申告漏れ:贈与税の知識がなく、申告を怠ってしまうケース。

- 税務調査:税務署から「お尋ね」が届き、贈与の事実や金額を追及されるケース。

- 兄弟姉妹間のトラブル:特定の相続人に土地が譲渡されたことで、他の相続人から不満が出るケース。

- 隠れた瑕疵(欠陥):無償譲渡後に、土地の地中から障害物が見つかったり、建物に深刻な欠陥が見つかったりするケース。

トラブルを避けるための契約書の重要ポイント

- 日付と金額の明記:贈与契約書に、贈与日と評価額を正確に記載します。

- 負担義務の有無:「負担付贈与」か否かを明確にします。

- 瑕疵担保責任の免除:トラブル回避のため、必ず記載します。

専門家に依頼するメリット

土地の無償譲渡には、法務、税務、不動産に関する専門知識が不可欠です。

行政書士に依頼することで、煩雑な書類作成や手続きを代行してもらい、時間と労力を節約できます。特に、宅地建物取引士の資格を持つ行政書士は、不動産取引の知識も豊富です。

また、認定空き家再生診断士の資格を持つ専門家は、土地だけでなく、空き家の状態を客観的に診断し、活用プランを提案できます。これにより、譲受者は安心して土地を受け取ることができ、トラブルのリスクも軽減されます。

検討すべき税務リスクとその対策

税務調査が行われるケース

贈与税の税務調査は、高額な贈与があったと見込まれるケースで行われます。特に、預金口座への頻繁な振込や、親が子どもの住宅購入資金を負担したケースなどは、調査の対象になりやすい傾向があります。

必要な税額計算と支払い方法

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、管轄の税務署へ行います。納税は、金融機関や税務署窓口、または電子納税システムを利用して行います。

対策を講じることで避けられるリスク

- 贈与契約書の作成:贈与の事実を明確にし、税務調査に備えます。

- 現金手渡しを避ける:贈与の証拠を残すため、銀行振込を利用します。

- 専門家への相談:一番は専門である税理士相談し、事前にリスクを把握し、最適な方法を検討します。当事務所から税理士のご紹介も可能です。

おわりに:土地無償譲渡にまつわる税務知識の習得

土地の無償譲渡は、管理負担の軽減や次世代への資産継承に有効な手段です。しかし、その裏側には、贈与税をはじめとする様々な税務リスクが潜んでいます。

松山市で空き家や土地の無償譲渡を検討されている方は、まず専門家に相談し、正確な知識を身につけることが何よりも重要です。

村上行政書士事務所は、行政書士として法務手続きをサポートするとともに、宅地建物取引士、そして認定空き家再生診断士として、不動産活用や空き家対策に関する専門的なアドバイスを提供しています。

今後の課題とアドバイス

- 正確な評価額の把握:土地の路線価や固定資産税評価額を正確に把握しましょう。

- 契約書の整備:無償譲渡契約書を必ず作成し、内容を吟味しましょう。

- 専門家への相談:税務リスク、法務手続き、土地の活用方法など、少しでも不安があればお気軽にご相談ください。