最悪の資産?埋蔵文化財包蔵地が売れない本当のリスクと打開策

「ご自宅の土地が埋蔵文化財包蔵地と知って、売却を諦めていませんか?」

松山市で空き家を所有しているあなたにとって、この問題は決して他人事ではありません。代々受け継いだ土地、または相続した空き家が、実は地下に遺跡を眠らせている。

そんな事実を知った時、「もう売れない」「建築もできない」と不安な気持ちになるかもしれません。

埋蔵文化財包蔵地の土地は、決して「最悪の資産」ではありません。 確かに、売却には特有のリスクと手続きが伴いますが、正しい知識と専門家のサポートがあれば、その土地の価値を正当に評価し、円滑に売却を進めることが可能です。

この記事では、松山市の空き家問題に精通した行政書士が、埋蔵文化財包蔵地が「売れない」と言われるる理由から、そのリスクを回避して土地を活かすための具体的な打開策を解説します。

最後までお読みいただくことで、あなたの土地が持つ新たな可能性が見えてくるはずです。

埋蔵文化財包蔵地とは?その実態を知る

埋蔵文化財包蔵地の基本概念と重要性

土地に埋蔵されていると聞くと、多くの人が漠然とした不安を抱くかもしれません。しかし、日本の法律において、地中に存在する歴史的・文化的な価値を持つ「埋蔵文化財」は明確に定義された法律・行政用語です。

これは『文化財保護法』(昭和25年制定)に基づき、集落跡、古墳、窯跡といった「遺跡」、住居跡、井戸跡、墓跡といった「遺構」、そして土器や石器などの「遺物」を総称するものです。

これらの文化財を内包している可能性が高い土地を「埋蔵文化財包蔵地」と呼び、各地方自治体の教育委員会が「遺跡地図」を作成し、保護と周知を図っています。

日本全国には約46万カ所もの埋蔵文化財包蔵地が存在するとされ、その数は驚くほど多いのが実情です。

これは、埋蔵文化財の問題が一部の地域に限定された特殊なケースではなく、日本の土地取引において誰もが直面しうる普遍的な潜在的リスクであることを示唆しています。

地中に残されたこれらの痕跡は、私たちの祖先がどのような暮らしを営み、どのような文化を築いてきたのかを物語る貴重な証拠であり、かけがえのない国民共有の財産とされています。

そのため、その保護は単なる行政上の義務ではなく、未来の世代に地域の歴史とアイデンティティを伝えるための重要な使命と位置づけられています。

多くの土地所有者は「埋蔵物」と「埋蔵文化財」を混同しがちですが、地中に埋設されたコンクリート片や浄化槽といった単なる障害物とは異なり、埋蔵文化財は法律によってその取り扱いが厳格に定められています。

この法的な違いを正確に理解することが、問題の根本を捉え、適切な解決策を見出すための第一歩となります。

埋蔵文化財と地域社会の関係

埋蔵文化財は、しばしば「土地の売却を妨げる障害物」というネガティブな側面ばかりがクローズアップされがちです。しかし、本来、埋蔵文化財は地域の歴史や文化を物語る貴重な資源です。

それは単なる過去の遺物ではなく、次世代に引き継ぐべき「地域や個人のアイデンティティ」であり、未来の経済を支える「資源」にもなり得ると考えられています。

近年、埋蔵文化財を単に保護するだけでなく、地域活性化に活かそうという取り組みが全国各地で進められています。

例えば、発掘調査で明らかになった遺跡を整備して史跡公園として公開したり、資料館やビジターセンターを併設したりすることで、新たな観光資源や学びの場として再生する事例が増えています。

これにより、埋蔵文化財包蔵地は「負の資産」というイメージから脱却し、地域社会に新たな価値をもたらす可能性を秘めた存在として再評価されています。

松山市においても、地域の歴史を理解し、空き家再生(認定空き家再生診断士の資格)と文化財保護の両立を提案できる専門家の存在は、こうした創造的な土地活用の可能性を広げる上で不可欠な要素となります。

文化財を「資源」として捉えるこの視点は、ネガティブな感情をポジティブな解決策へと転換させるための重要な鍵となります。

埋蔵文化財包蔵地が持つ法的な側面と影響

埋蔵文化財包蔵地は、『文化財保護法』によって厳格な規制がかけられています。

最も重要な法的義務の一つは、埋蔵文化財包蔵地内で住宅の建築や土木工事を行う場合、工事着手の60日前までに、都道府県または指定都市の教育委員会を通じて文化庁長官に届け出なければならないという点です。

この届出は、大規模な開発工事だけでなく、配管工事や浄化槽の設置といった小規模な掘削工事にも適用されるため、注意が必要です。

さらに、周知の埋蔵文化財包蔵地外であっても、工事中に偶然遺跡を発見した場合は、現状を変更せずに速やかに都道府県教育委員会に届け出る義務が課せられています。

この届出を怠ると、最悪の場合、工事停止命令が下され、計画全体が頓挫するリスクがあります。

こうした法的規制は、土地所有者にとって大きな負担となります。手続きの煩雑さや60日という期間の制約は、工事計画や資金計画に不確実性をもたらします。

この法的義務の重さこそが、多くの地主が埋蔵文化財包蔵地の売却や活用に際して途方に暮れる大きな要因となっています。

しかし、この厳しい規制は、裏を返せば、これを正確に理解し、手続きを円滑に進められる専門家が不可欠であることを意味します。

官公署への書類作成・提出代行を専門とする行政書士は、この煩雑なプロセスを土地所有者に代わって実行できるため、法的義務の遵守と事業のスムーズな進行を両立させる上で、その存在価値は非常に高いと言えます。

埋蔵文化財包蔵地が持つ本当のリスクとデメリット

隠れたコスト:固定資産税や管理費用の負担

埋蔵文化財包蔵地を所有する最大のデメリットの一つは、目に見えにくい隠れたコストです。土地を有効活用できないことによる最大の金銭的負担は、固定資産税の増加です。

一般的に、居住用の建物が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で6分の1まで軽減されます。

しかし、埋蔵文化財包蔵地では、建築工事が長期間ストップしたり、そもそも建物を建てられなかったりする場合、この軽減措置が適用されません。結果として、本来の評価額に基づいた高い税負担を継続して負うことになります。

さらに、発掘調査が必要と判断された場合、その費用は原則として土地所有者(事業者)の負担となります。この調査費用は、土地の売却を検討する際にも、売り値から控除される形でその価値を大きく引き下げる要因となります。

土地の利用が制限される→建築が困難になる→住宅用地特例が適用されない→高額な固定資産税の継続負担という負の連鎖は、まさに「最悪」という感情の根源を形成しています。

こうした見えないコストの連鎖を具体的に可視化し、解決策を提示することが、専門家には求められます。

「建築できない」は本当か?理由とその影響

埋蔵文化財包蔵地では「家が建てられない」という漠然とした不安が広がっていますが、これは必ずしも正確ではありません。実際には、所定の手続きを経て、建築できる可能性は十分にあります。しかし、そのプロセスには特有の不確実性が伴います。

文化財保護法に基づく届出を行った後、教育委員会から下される指示は、主に以下の3種類に分かれます。

- 発掘調査: 工事の前に本格的な発掘調査が必要と判断された場合。文化財の記録保存を目的とし、工事着手前に長期間の調査が求められます。

- 工事立会: 工事中に文化財課の専門職員が立ち会って状況を確認する場合。

- 慎重工事: 埋蔵文化財への影響がほとんどないと判断され、慎重な工事が求められる場合。

このうち、「発掘調査」が必要とされた場合、工事の進捗は大きく影響を受けます。最長で6ヶ月間の工事中断が指示されることもあり、これは資金計画や生活計画を根底から覆すほどの不確実性をもたらします。

この不確実性こそが、多くの買い手が埋蔵文化財包蔵地を敬遠する最大の理由の一つとなっています。

このように、埋蔵文化財問題は、土地所有者個人の問題に留まらず、建設業者や金融機関など複数の関係者に影響を及ぼす複雑な問題となります。

こうした関係性を円滑に調整し、見通しを立てられる専門家の存在が、円滑な土地活用を可能にする鍵となります。

売却を阻む最大の壁:埋蔵文化財包蔵地の売却に関するトラブル

埋蔵文化財包蔵地を売却する際に、最も深刻なリスクとなるのが「契約不適合責任」です。これは旧民法における「瑕疵担保責任」に代わる概念で、売買契約の引き渡し後に、契約内容に適合しない欠陥や不具合が発見された場合、売主が買主に対して負う責任を指します。

地中に埋蔵物があることは「瑕疵」と同等に扱われ、買主から損害賠償や契約解除を請求される恐れがあります。

たとえ売主が埋蔵文化財包蔵地である事実を知らなかったとしても、十分な事前調査を怠ったことが問題とされ、責任が追及される可能性は否定できません。

これは、単に「売却できない」という直接的な問題だけでなく、売却後の法的責任という、より深刻なリスクが潜んでいることを示しています。

こうしたリスクを回避する上で不可欠なのが、買主への「重要事項説明」です。売買契約締結前に、宅地建物取引士が埋蔵文化財包蔵地であることを買主に正確に告知する義務があります。

この際、単に「包蔵地です」と伝えるだけでなく、発掘調査の可能性、手続きの流れ、費用負担など、想定されるリスクと対応策まで丁寧に説明することが重要です。

これにより、買主の不安を軽減し、予期せぬトラブルを未然に防ぐことができるのです。

具体的な裁判事例から学ぶ

埋蔵文化財包蔵地をめぐるトラブルは、抽象的な法律論に留まりません。実際に裁判にまで発展した事例も存在します。

例えば、発掘調査が行われたことで、自己の土地で駐車場の営業ができず、売却もできなかった土地所有者が、特別土地保有税の減免を申請したにもかかわらず不許可とされたため、その取消を求めた裁判では、所有者の主張が認められた事例があります。

この事例は、発掘調査が事業計画に与える深刻な影響を法的に認めたもので、所有者が負う不利益の大きさを物語っています。

また、発掘調査費用の負担をめぐっては、行政の指導が違法であると主張して訴訟を起こしたケースも存在します。

これらの事例が示すのは、埋蔵文化財をめぐる問題が、土地所有者と行政、あるいは売主と買主との間の情報共有不足や認識のずれによって、容易に深刻な法的トラブルに発展する可能性があるということです。

このような複雑な事態を避けるためには、不動産取引や法律に精通した専門家の助言とサポートが不可欠となります。

最悪を回避するメリット:埋蔵文化財包蔵地の価値を再評価する

文化財保護の重要性と地域活性化

埋蔵文化財包蔵地の問題は、必ずしもネガティブな結末を招くわけではありません。保護と活用を両立させることで、新たな価値を創造できる可能性を秘めています。

その代表的な成功事例として、青森県の三内丸山遺跡が挙げられます。元々は運動公園の拡張計画地でしたが、大規模な発掘調査の結果、世界的にも貴重な縄文時代の集落跡であることが判明しました。

計画は変更され、遺跡は公園や資料館として整備され、今では年間を通じて多くの観光客が訪れる地域活性化の拠点となっています。

他にも、古墳を公園として保存・活用したり、道の駅を併設したりする例も増えています。これらの事例は、埋蔵文化財保護が単なる開発の足枷ではなく、地域の歴史的価値を再発見し、官民連携で新たなコミュニティや経済圏を形成する機会となり得ることを示しています。

調査結果による土地活用の可能性

埋蔵文化財包蔵地が「売れない」最大の理由は、その土地が持つ「不確実性」にあります。地中に何が埋まっているか分からないという不安が、買い手を躊躇させているのです。しかし、この不確実性を解消できれば、土地の価値は大きく向上します。

事前に行う試掘調査の結果、埋蔵文化財が発見されなかった場合、その後の本格的な発掘調査は不要となります。また、既存の建物が建てられた際に発掘調査が行われ、その記録が残っている場合、土地がすでに文化財調査をクリアしていることを証明でき、買い手の不安を和らげることができます。

こうした事前調査や既存履歴の確認は、土地の価値を「掘り起こす」ための重要なプロセスです。これらの手続きを正確に行い、客観的なデータを揃えること自体が、売却を成功させるための強力な武器となります。

専門家がこれらの手続きを代行し、正確な情報を整理することで、漠然とした不安を取り除き、土地の市場価値を再評価できるのです。

売却の道筋:埋蔵文化財包蔵地を売るための具体的な方法

市場での価値を見極める方法と評価の減額要因

埋蔵文化財包蔵地の価値は、発掘調査費用に相当する金額分だけ下がると考えられています。これは、税務上の財産評価においても「文化財がないものとした場合の価額」から「発掘調査費用に相当する金額」を控除する方法が合理的であると認められていることからも明らかです。

この発掘調査費用は、土木工事業者の見積もり額などを参考に算定されます。

この考え方を応用することで、土地所有者は自身の土地が持つ市場価値を客観的に見極めることができます。具体的な価値評価は、公的な資料(遺跡地図など)や不動産専門家による評価に基づいて行うことが不可欠です。

買い手をどのように探すか

埋蔵文化財包蔵地は、一般的な不動産市場で売却しようとしても、前述のリスクから買い手が見つかりにくいのが実情です。

しかし、売却を諦める必要はありません。近年、こうした「訳あり物件」を専門に買い取る不動産業者が存在します。彼らは、埋蔵文化財包蔵地特有のリスクや手続きに関する専門知識を持っており、通常の市場よりも迅速に売買を進めることが可能です。

また、こうした買取業者に売却する場合、売主は契約不適合責任を負う必要がなくなるという最大のメリットがあります。これは、売却後の法的トラブルを回避したいと考える売主にとって、非常に魅力的な選択肢となります。

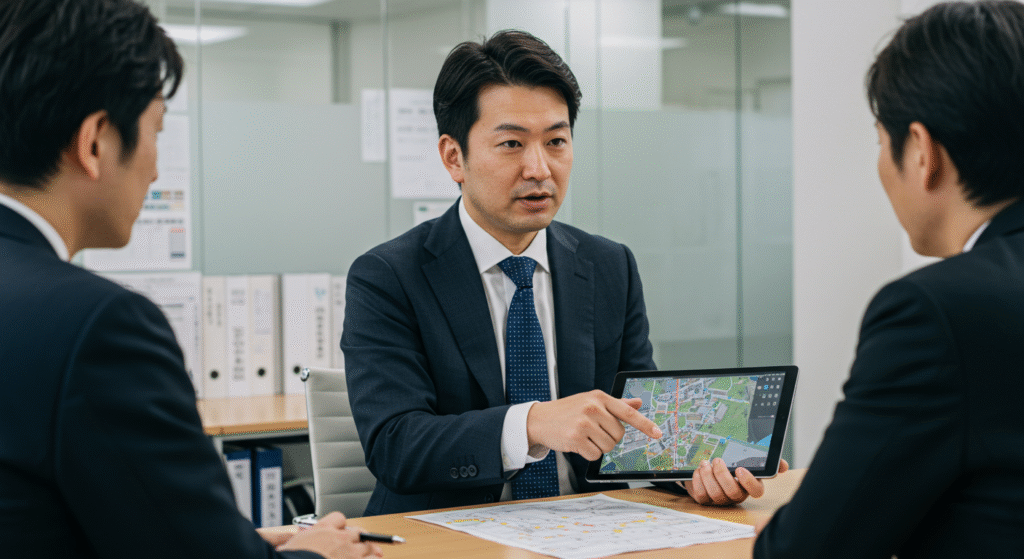

不動産業者や専門家への相談が不可欠な理由

埋蔵文化財包蔵地の売却は、専門的な知識なくしては成功が難しい複雑なプロセスです。特に、以下のような理由から、不動産業者や専門家への相談が不可欠となります。

宅地建物取引士は、売買契約前に買主に対し、埋蔵文化財包蔵地であることや関連する法的な制約を重要事項として正確に説明する義務を負います。

この適切な告知は、売却後の契約不適合責任を回避するために極めて重要です。

行政書士は、官公署への提出書類の作成や提出を代行する専門家です。

埋蔵文化財包蔵地を売却・活用する際には、複数の行政手続きが伴いますが、これを専門家に任せることで、手続きのミスを防ぎ、時間と労力を大幅に削減できます。

これらの専門家は、単に手続きを代行するだけでなく、売主と買主の間の信頼関係を築き、円滑な取引をサポートする上で欠かせない存在です。

事例に学ぶ:成功と失敗の分かれ道

成功事例:埋蔵文化財をプラスに変えた活用ケーススタディ

埋蔵文化財を活かした成功事例は、単なる運によるものではなく、事前の準備と関係者間の協力によって実現されています。

前述の通り、この遺跡は運動公園の拡張計画地で偶然発見されましたが、その価値を地域の資源として捉え直し、行政と連携して保存・公開する道を選びました。結果として、地域のシンボルとなり、観光や教育に大きく貢献しています。

土地に既存の建物が建っている場合、その建築時に発掘調査が行われ、文化財がないことが証明されているケースがあります。こうした記録を事前に確認し、売却時に買い手に提示することで、土地の不確実性が払拭され、売却に成功する事例も多く存在します。

これらの事例から学べるのは、埋蔵文化財の問題は、隠したり軽視したりするのではなく、正面から向き合い、情報を公開することで、むしろプラスに転じられる可能性を秘めているということです。

失敗事例:トラブルが起きた理由について

一方で、埋蔵文化財包蔵地をめぐる失敗事例の多くは、事前の情報収集や関係者間のコミュニケーション不足に起因しています。

売主が埋蔵文化財包蔵地であることを買主に告知せずに売却し、後から問題が発覚して、契約不適合責任を追及された事例は後を絶ちません。

事前の調査を怠ったために売却の好機を失ったり、損害賠償を請求されたりするなど、深刻な結果を招いています。

行政指導に対して発掘費用負担の違法性を主張する裁判が起きた事例も存在します。これらのトラブルは、土地所有者と行政、あるいは業者との間で、費用や期間に関する認識のずれがあったり、必要な手続きを怠ったりした結果として発生しています。

これらの失敗事例から学べることは、埋蔵文化財に関する問題は、放置したり、独力で解決しようとしたりするほど、リスクが複雑化・深刻化するということです。

正確な知識に基づいた事前調査と、関係者への丁寧な説明、そして専門家の助言が、トラブルを未然に防ぐ上でいかに重要であるかを物語っています。

村上行政書士事務所が埋蔵文化財問題を解決するためにお手伝いできること

事前調査の重要性と手続きの全容

松山市で埋蔵文化財包蔵地の土地を売却・活用する場合、まず最初に行うべきは、その土地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認です。

松山市教育委員会文化財課に「埋蔵文化財確認申込書」(A様式)を提出し、添付資料とともに確認を依頼します。

この確認は、窓口、郵送、FAX、E-mailでも受け付けており、早めの対応が推奨されています。

確認の結果、遺跡が存在する可能性が高いと判断された場合、必要に応じて試掘調査や踏査が行われます。

この試掘調査は、埋蔵文化財の有無や範囲、性質を把握するために試験的に掘削するもので、松山市や宇和島市では原則として行政が費用を負担しています。

土地所有者の金銭的負担への不安を大きく軽減するものであり、専門家としてこうした正確な情報を伝えることは、読者の信頼獲得に不可欠です。

必要な届出とそのプロセス

土地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、土木工事等の着工60日前までに、愛媛県教育委員会宛ての「埋蔵文化財発掘の届出」(B様式)を提出しなければなりません。

この届出は、松山市教育委員会文化財課を通じて提出できます。

この届出後、愛媛県教育委員会から、土地の状況に応じた指示(勧告)が通知されます。その指示は、すでに説明した「発掘調査」「工事立会」「慎重工事」のいずれかとなります。

こうした一連の届出や手続きは煩雑であり、特に工事着工までのタイムリミットがある場合は、専門家によるサポートが有効です。

行政書士は、こうした官公署への書類作成や提出を代理人として行うことが認められており、手続きの遅れや不備を防ぎ、スムーズなプロジェクト進行を支援します。

以下に、埋蔵文化財包蔵地で下される主な指示とその概要をまとめます。

| 指示の種類 | 内容と手続き | 費用負担 | 期間 |

| 慎重工事 | 埋蔵文化財への影響がほとんどないと判断される場合に下される指示。 工事中は、新たな埋蔵文化財が出土しないよう慎重な対応が求められる 。 | 原則、土地所有者負担なし。 | 短期間。 |

| 工事立会 | 土地の掘削を伴う小規模な工事で、埋蔵文化財が破壊されないと判断される場合に下される指示。 工事中に専門職員が立ち会って状況を確認する 。 | 原則、土地所有者負担なし。 | 比較的短期間。 |

| 発掘調査 | 埋蔵文化財が工事によって破壊されると判断された場合に下される指示。 工事着手前に本格的な発掘調査が必要となり、計画変更や工期の長期化を伴う。 | 原則、土地所有者(事業者)負担。ただし、個人が自己用住宅を建築する場合は、公費負担が適用される場合があるため、事前相談が推奨される。 | 長期間に及ぶことがある。 |

買主に向けた重要事項説明のポイント

埋蔵文化財包蔵地をトラブルなく売却するためには、買主への適切な重要事項説明が不可欠です。売買契約前に、宅地建物取引士として、その土地が埋蔵文化財包蔵地である事実を正確に伝えなければなりません。

しかし、単に「包蔵地である」と伝えるだけでは、買主の不安は解消されません。重要なのは、その土地の状況(過去の調査履歴、試掘調査の有無など)と、それに伴う具体的な手続きや費用、そして解決策までを丁寧に説明することです。

買主が教育委員会との協議の手続きについて正しい知識を持っていれば、予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクは大幅に軽減されます。

宅地建物取引士と行政書士の複合的な資格を持つ専門家は、物件の確認から、法的リスクの説明、そして行政手続きの代行まで、一貫したワンストップサポートを提供できます。

これにより、売主は法的責任から解放され、買主は安心して土地を購入できる、双方にとって最良の取引を実現できるのです。

埋蔵文化財包蔵地の未来:技術と共生

文化財保護の新しいトレンド

文化財保護の世界でも、技術革新は着実に進んでいます。従来の、土地を掘削して確認する調査方法に加え、近年では航空レーザー測量やドローンを用いたUAV測量、地下レーダー探査技術などの「非破壊調査技術」が発展しています。

これらの技術は、土地を傷つけることなく地中の状況を把握できるため、開発事業への影響を最小限に抑えることが期待されています。

また、発掘された文化財を3Dスキャニングや写真測量でデジタル化し、「デジタルツイン」として記録する取り組みも進められています。

これにより、文化財は物理的な存在としてだけでなく、データという形で未来に永続的に保存され、VR空間での活用や教育・研究、さらにはエンタメ領域での利用など、多岐にわたる活用が可能となります。

こうした最新技術の動向に精通している専門家は、従来の枠に捉われない、未来志向の土地活用を提案できます。

地域と共存する土地の未来像

埋蔵文化財は、その土地が持つ固有の歴史的価値であり、地域のアイデンティティを形成する重要な要素です。

埋蔵文化財包蔵地の問題に直面したとき、それは単なる開発の障害ではなく、地域と共存する新しい土地の未来像を描くための機会と捉えることができます。

空き家問題の解決も視野に入れながら、埋蔵文化財という貴重な資源をいかに活用し、地域社会に貢献していくか。この問いに答えを出すことが、これからの土地所有者や専門家に求められています。

まとめと今後の展望

埋蔵文化財包蔵地の意義を再確認する

「埋蔵文化財包蔵地」という響きは、多くの土地所有者にとって「最悪の資産」というネガティブな印象をもたらすかもしれません。

しかし、本稿で解説した通り、その問題の本質は「不確実性」と「法的リスク」にあり、これらを正確に理解し、適切に対処すれば、決して解決不可能な問題ではありません。

埋蔵文化財は、私たちの足元に眠る先人たちの貴重なメッセージであり、単なる負の資産ではなく、新たな価値を生み出す可能性を秘めた「資源」です。

この意義を再認識し、問題解決に向けた一歩を踏み出すことが、土地の真の価値を取り戻すための出発点となります。

未来の土地利用を考える

埋蔵文化財包蔵地の問題は、不動産、法律、行政手続き、そして地域の歴史が複雑に絡み合う、多岐にわたる専門知識を要する複合的な課題です。

この課題をワンストップで解決するためには、各分野の専門性を併せ持つプロフェッショナルが不可欠となります。

行政書士としての官公署への書類作成・提出代行、宅地建物取引士としての適切な告知と契約サポート、そして認定空き家再生診断士としての土地活用の創造的な提案。これらの複合的な専門性は、「最悪」という現状を「最良」の解決へと導くための強力な武器となります。

もし、松山市で埋蔵文化財包蔵地の土地や空き家の問題に直面し、売却や活用に悩んでいるのであれば、まずは専門家にご相談ください。

私たちは、その土地が持つ潜在的な価値を最大限に引き出し、未来の土地利用を考える最良のパートナーとなれるように努めてまいります。

是非、お気軽に当事務所へご相談ください。

※問い合わせの際は、事前に地番や住所がわかる地図などを準備しておくとスムーズです。

松山市・愛媛県の埋蔵文化財関連窓口・問い合わせ先一覧

土地の状況確認や手続きに関する具体的な相談は、以下の窓口で行うことができます。

| 窓口名称 | 住所 | 電話番号 | 業務内容 |

| 松山市教育委員会 文化財課 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階 | 089-948-6605 | 埋蔵文化財の確認申込、工事等の届出、相談受付など |

| 愛媛県教育委員会 義務教育課 | 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 | 089-912-2975 | 文化財保護法に基づく届出書類の受理、発掘調査の指示・指導など |

| 公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財センター | 〒791-8025 愛媛県松山市衣山四丁目68番地1 | 089-911-0502 | 埋蔵文化財に関する発掘調査の実施など |