行政書士が推奨する農地転用の流れと手続きガイド

「農地をどうにかしたいけど、何から手をつければいいか分からない」

「複雑な手続きや高額な費用、そして失敗のリスクを考えると、なかなか一歩が踏み出せない」

松山市で農地を所有するあなたも、そう思っていませんか?

大切な土地を次の世代へ、あるいは新しい活用法へとつなぐためには、専門知識と信頼できるパートナーが必要です。

当事務所は、単に書類を作成するだけでなく、行政書士、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士という三つの専門資格を活かし、農地転用からその後の土地活用、さらには不動産の売却や空き家問題まで、一貫したサポートを提供しています。

この記事では、農地転用の基礎から、あなたの不安を解消するための具体的なステップまで、専門家が分かりやすく解説します。

農地転用専門サイトを開設しました→こちらからご確認ください。

農地転用とは何か?

農地転用の基本と必要性

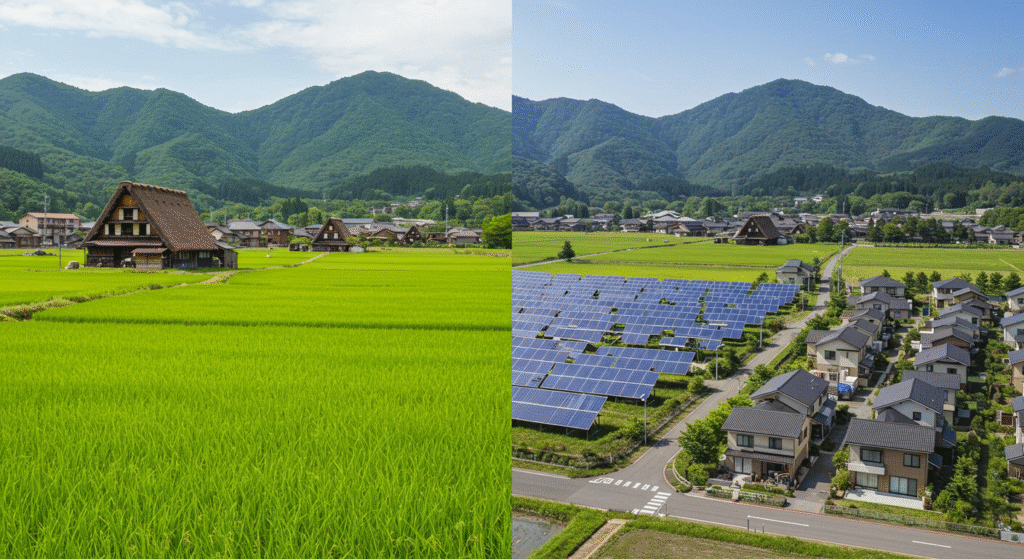

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることを指します。例えば、農地を住宅や工場などの施設用地にしたり、道路、駐車場、山林などの用地にしたりする行為が該当します。

単に土地の形質を変更するだけでなく、畑に資材置き場を設置したり、一時的にでも仮設事務所を設置したりする場合も「転用」に該当し、法律に基づく許可や届出が必要となります。

農地は、国民の食料生産を支える重要な基盤であり、食料の安定供給や日本の自給率に直接影響を及ぼします。

そのため、無秩序な開発や乱用を防ぎ、農業生産力を維持・増進させることを目的として、農地法による厳しい規制が設けられています。この規制があるからこそ、農地は安心して農業を継続できる環境が守られ、食料生産の基盤が保護されているのです。

農地法とその規制について

農地転用の手続きを理解する上で、農地法に定められた三つの主要な条文を把握することが不可欠です。それぞれの条文は、行為の主体や目的に応じて適用されます。

- 農地法第3条: 農地を農地のまま売買、贈与、または貸し借りする場合に適用されます。土地の用途は「農地」のままで、所有者や利用者が変わるケースです。この場合も、農業委員会の許可が必要とされています。

- 農地法第4条: 農地の所有者自身が、その土地を農地以外の目的(例:自己所有の住宅や資材置き場)に転用する場合に適用されます。

- 農地法第5条: 転用に加えて権利の移転や設定を行う場合に適用されます。例えば、他人が農地を購入して住宅を建てる場合など、所有者も用途も両方変わるケースです。売却を前提とした転用手続きは、この5条許可が一般的となります。

また、農地転用には「許可」と「届出」の二種類が存在し、これは都市計画法上の区域(市街化区域か否か)によって決まります。

これらの手続きには、複数の法令(農地法、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律など)が複雑に絡み合います。それぞれの要件や審査基準を正確に理解しなければ、申請書に不備が生じ、不許可や手続きの長期化につながる可能性が高まります。

このような複雑なプロセスは、法律や行政手続きを専門とする行政書士でなければ、正確かつ効率的に進めることが極めて困難であることを示唆しています。

農地法の主要な条文を以下にまとめます。

| 条文 | 目的 | 行為内容 | 申請者 |

| 農地法第3条 | 農業上の利用の確保 | 農地を農地のまま権利移動(売買、贈与、貸借) | 権利を取得する者(売主・買主) |

| 農地法第4条 | 農地以外への転用 | 所有者自身が農地を農地以外の用途に変更 | 農地の所有者 |

| 農地法第5条 | 権利移動を伴う転用 | 農地を農地以外の用途に変更し、かつ権利を移動 | 譲渡人・譲受人(売主・買主) |

農地転用の目的とは?

農地転用の目的は多岐にわたります。最も一般的なのは、自己居住用の住宅を建てることや、アパート・マンションなどの賃貸住宅を建設することです。

その他、初期費用を抑えられる駐車場、安定した収益が見込める太陽光発電施設、事業運営の拠点となる資材置き場や事業用地など、様々な活用方法があります。

特に、農地付きの空き家を所有している方にとって、広大な敷地を有効活用するための重要な選択肢となります。

農地転用の流れと手続き

申請に必要な書類一覧

農地転用の手続きでは、多くの書類を準備する必要があります。具体的な書類は転用の目的や農地の状況、所在地によって異なりますが、一般的に以下のものが求められます。

- 申請書/届出書: 農地法第4条または第5条に基づく様式です。

- 登記事項証明書: 土地の所有者や権利関係を証明する書類です。

- 位置図・公図: 転用する農地の位置を明確にするための地図です。

- 土地利用計画図・事業計画書: 転用後の土地の利用方法や、事業内容を具体的に示す書類です。

- 資金計画書・資金証明書: 事業に必要な資金と、その調達方法を明示する書類です。

- 関係法令の許認可を証する書面: 他の法令(都市計画法など)に基づく許認可を要する場合に必要となります。

- 現地の写真: 申請地の現状を把握するために提出します。

松山市農業委員会への申請においては、愛媛県のウェブサイトから様式をダウンロードできるほか、松山市農業委員会事務局でも入手可能です。

申請は窓口持参が原則で、郵送やオンライン申請はできません。代理人(行政書士)が申請する場合は、委任状の添付が必要です。

農業委員会の役割と対応

農地転用許可の審査は、まず各市町村の農業委員会が行います。農業委員会は、申請書類の審査や現地確認を行い、許可基準に適合しているかを判断します。審査には、「立地基準」と「一般基準」の二つの基準が用いられます。

農地を営農条件や市街化の状況に応じて5種類に区分し、優良な農地の転用を厳しく制限します。例えば、10ヘクタール以上の一団の農地や、土地改良事業が完了して8年以内の農地などは「第1種農地」に分類され、原則として転用は不許可となります。

転用事業の内容について、実現の確実性、資金計画の妥当性、周辺農地への影響などを審査します。例えば、資金不足と判断されたり、近隣農家への説明が不十分であったりすると、不許可になることがあります。

転用を検討する際は、これらの基準を事前に把握し、まず農業委員会事務局に相談することが強く推奨されます。

専門家への依頼のメリット

農地転用の手続きを行政書士に依頼することには、以下のような多くのメリットがあります。

- 時間と労力の削減: 複雑な書類作成や役所との煩雑なやり取りをすべて任せられるため、本業や本来の事業計画に集中できます。

- ミスの防止と確実性の向上: 素人では見落としがちな書類の不備や、法令の解釈ミスを防ぐことができます。行政書士は許可されるための条件を熟知しており、円滑な手続きをサポートします。

- 継続的なサポート: 転用後の建築許可申請や、報告義務など、転用後も必要となる手続きに対応できる場合があり、一貫したサポートを受けられるメリットがあります。

行政書士の重要性と役割

行政書士に依頼すべき理由

農地転用許可申請書の作成や提出代理は、行政書士法によって行政書士の独占業務と定められています。これは、専門家でないと正確な手続きが難しく、国民の権利を守るための制度です。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。(行政書士法第1条の2より)

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。(行政書士法第19条第1項より)

農地の所有者は、その土地を自由に転用することも、他人に売ることも法律で規制されています。

将来の有効活用を考えたとき、行政書士は法律の専門家として、複雑な行政手続きを円滑に進めるための心強い味方となります。

特に、愛媛県や松山市の地域特有の慣習や締切日に精通している地元密着の行政書士に依頼することで、手続きがよりスムーズに進む可能性が高まります。

行政書士法違反とは?

行政書士ではない者が、報酬を得て農地転用手続きを代行することは、行政書士法第19条第1項に違反し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。弁護士を除き、行政書士以外の者が対価を得て関与した場合、違法行為となります。

依頼する側も、無資格者に依頼することで、手続きが失敗した場合に法的な保護を受けられず、多額の損害を被るリスクがあります。

失敗した際、依頼した側が結果的に保護されない可能性が高いため、専門家である行政書士に依頼することが重要です。

農地転用に強い行政書士の見つけ方

農地転用は、単なる書類作成代行ではありません。転用後の事業計画や、他の法令(都市計画法など)との整合性も考慮する必要があります。そのため、単に農地転用業務を扱っているだけでなく、不動産や土地活用に関する幅広い知識と実績を持つ専門家を選ぶことが重要です。

当事務所は、「宅地建物取引士」と「認定空き家再生診断士」という、農地転用業務に深く関連する独自の専門資格を保有しています。これにより、転用後の土地活用や売却まで、一貫したサポートが可能です。

- 宅地建物取引士: 農地を宅地に転用して売却する場合、売買契約の締結や仲介など、不動産取引の専門知識が不可欠となります。宅建士の資格を持つ行政書士は、転用手続きから不動産取引まで一貫してサポートでき、他の士業や不動産業者との連携もスムーズに行えます。

- 認定空き家再生診断士: 「農地付き空き家」の場合、空き家と農地を一体的に活用・処分する必要があります。空き家再生の専門家である「認定空き家再生診断士」の知見は、こうした複雑な事案において、農地転用後の土地と建物の最適な活用方法を提案する上で極めて有効です。

農地転用を伴う土地活用・売却プロセスは、転用許可申請(行政書士)から、地目変更登記(土地家屋調査士)、所有権移転登記(司法書士)、売買契約・仲介(宅建業者)など、様々な専門家が関与します。

依頼者が個別に専門家を探し、進捗を管理するのは、時間的・精神的に大きな負担となります。

当事務所のように複数の専門資格を持つ専門家は、これらのプロセスをワンストップで、かつ一人の担当者としてシームレスに処理できるため、依頼者の手間、時間、コスト、そして何より心理的な負担を大きく軽減します。

| 資格 | 連携がもたらすメリット | 具体的な活用シーン |

| 宅地建物取引士 | 転用後の売却・賃貸を想定したアドバイス、売買契約のサポートなど、不動産取引全般に精通したサポートが可能。 | 農地を宅地化して売却したい場合、アパート・マンション経営を検討している場合。 |

| 認定空き家再生診断士 | 農地付き空き家や耕作放棄地を抱える場合、土地と建物の最適な活用プランを総合的に提案。 | 農地付き空き家の活用方法に悩んでいる場合、古民家カフェや体験農園など、地域貢献型の活用を検討している場合。 |

費用と時間の目安

農地転用にかかる費用の内訳

農地転用には、申請・届出にかかる費用以外にも、様々なコストが発生します。

- 行政書士報酬: 行政書士に依頼する場合の費用です。届出(市街化区域)の場合は3万〜7万円程度、許可申請(市街化調整区域外)の場合は10万〜15万円程度が相場とされています。愛媛県内の料金例では、第3条許可で3万〜5万円、第4条・第5条許可で4万〜8万円といった目安もあります。

- 土地改良区の決済金: 転用する農地が土地改良区に属している場合、土地改良施設の維持管理費として「決済金」の支払いが求められます。これは、転用によって土地改良区の賦課金が減少する分を、転用者や残った農地の受益者の過重負担とならないよう公平を図るためのものです。

- 登記費用: 転用後の地目変更登記にかかる費用です。自分で手続きすれば数百円、専門家(土地家屋調査士など)に依頼すると数万円程度かかります。

- その他: 登記事項証明書(600円)、公図(450円)など、書類取得にも費用が発生します。また、転用後の土地造成に必要な費用(整地費、土盛費など)も考慮する必要があります。

申請から許可までの期間

手続きにかかる期間は、農地の所在地(市街化区域か否か)によって大きく異なります。

- 市街化区域内の農地(届出): 届出書を提出してから受理通知が届くまで、約1〜2週間が目安です。松山市では、届出は随時受け付けています。

- 市街化調整区域外の農地(許可): 申請から許可が下りるまで、6週間〜2ヶ月程度が一般的です。愛媛県では、標準処理期間が約45日間とされています。大規模な転用(4ha以上)の場合は、農林水産大臣との協議が必要となり、さらに約2〜3ヶ月を要します。

特に、許可申請は毎月1回の締切日が設けられています。松山市農業委員会では、毎月18日(休日の場合は繰り上げ)が締め切りです。

締切日を一日でも過ぎると、手続きが翌月に持ち越され、完了が大幅に遅れるため注意が必要です。

| 手続き区分 | 所在地 | 期間の目安 | 注意点 |

| 届出 | 市街化区域 | 1〜2週間 | 随時受付している自治体が多い。 |

| 許可申請 | 市街化調整区域外 | 6週間〜2ヶ月 | 毎月の締切日があるため、期日に間に合わないと1ヶ月遅れる。 |

| 大規模許可申請 | 4ha以上 | 2〜3ヶ月以上 | 農林水産大臣との協議が必要。 |

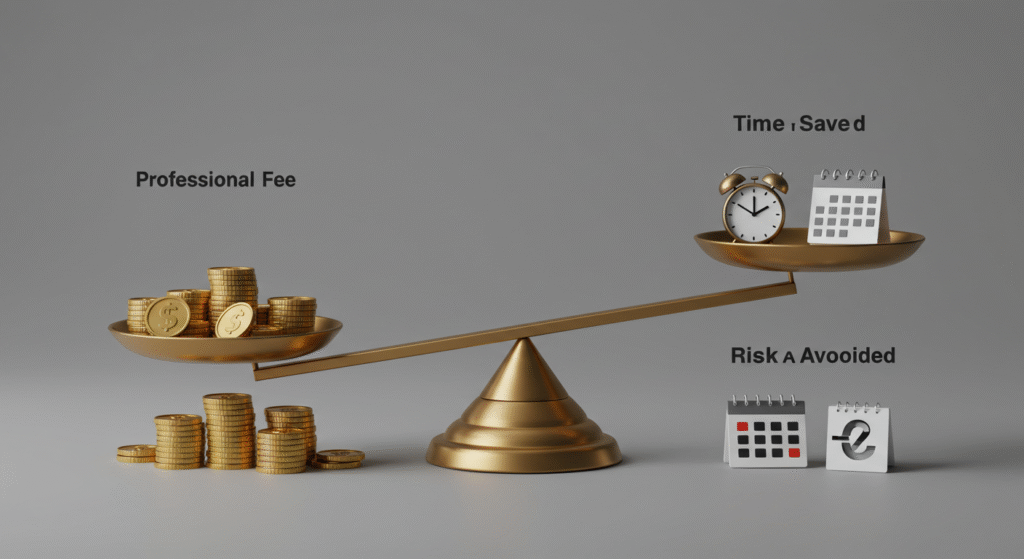

農地転用にかかる行政書士への報酬は、依頼者にとって大きなコストと映るかもしれません。しかし、手続きの遅延は、事業開始の遅れや、売却計画の頓挫といった経済的損失に直結します。

また、書類の不備や虚偽の申請は、不許可だけでなく、原状回復命令や罰則という、より大きな法的リスクにつながる可能性があります。

このことから、専門家への報酬は、単なる手続き代行費用ではなく、手続きの確実性を確保し、時間的・金銭的リスクを回避するための投資と捉えるべきです。

地域による費用の違い

造成費や土地改良区の決済金など、費用は地域や土地の状況によって大きく変動します。例えば、造成が必要な土地であれば、整地費や土盛費といった工事費が発生します。

また、転用する農地が土地改良区に属しているか否かでも、決済金の有無が異なります。

よくある疑問と回答(Q&A)

農地転用の条件と基準について

- Q. 第1種農地でも転用できますか?

- A. 原則として転用は許可されません。農地は「立地基準」に基づいて、転用の可否が判断されます。優良な農地(農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地)は農業振興のために厳しく制限されており、基本的に不許可となります。例外的に、特定の公共性の高い事業や、やむを得ない理由がある場合に限り、許可される可能性があります。

- Q. 転用したい農地がどの区分か分かりません。

- A. 転用したい農地の地番が分かれば、最寄りの農業委員会事務局に問い合わせることで確認できます。松山市の場合、農業委員会事務局の窓口で「農地情報等閲覧申請書」を提出することで、無料で確認することが可能です。

市街化調整区域の特例とは?

- Q. 市街化調整区域内の農地は転用できますか?

- A. 結論から言うと、可能です。しかし、市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」であるため、転用には農地法だけでなく、都市計画法上の厳しい規制も加わります。

- 都市計画法の「開発許可」や「立地基準」を満たす必要があります。公益性がある施設の建設や、農家住宅の建設など、特定の要件を満たせば許可されるケースがあります。

- また、その土地が「農用地区域(通称:青地)」に指定されている場合は、まず「農振除外」の手続きが必要となります。この手続きは年に1〜2回しか受け付けられず、半年から1年以上かかる場合もあるため、非常に慎重な対応が求められます。

転用後の土地の活用方法

- Q. 転用後の土地は、どんな活用方法がありますか?

- A. 転用目的として最も一般的なのは、自己居住用や賃貸用の住宅用地です。その他、初期費用を抑えられる駐車場、安定収益が見込める太陽光発電、事業運営の拠点となる資材置き場や事業用地など、様々な選択肢があります。

- 当事務所は、認定空き家再生診断士として、空き家と農地を合わせた総合的な活用プランをご提案できます。例えば、空き家を古民家カフェや健康増進施設として再生し、隣接する農地を体験農園として活用するといった、地域に貢献しながら収益を生み出すユニークな活用方法も考えられます。

| 活用方法 | 特徴 | 初期費用 | 収益性 |

| 賃貸住宅(アパート/マンション) | 安定した家賃収入が長期的に見込める。 | 高い。 | 継続的な収入源となる。 |

| 駐車場 | 初期投資を抑えられる。 | 低い。 | 立地によって収益が変動する。 |

| 太陽光発電 | 集客不要で安定した収益が見込める。 | 中程度、補助金活用も可能。 | 長期固定価格での売電で安定。 |

| 事業用地 | 企業の事業拡大や新規事業の拠点として活用。 | 目的による。 | 目的による。 |

成功事例と失敗事例

成功するためのポイント

農地転用を成功させるためには、以下のポイントを抑えることが重要です。

- 綿密な事前調査と計画: 土地の区分(第1種か第3種か、青地か白地か)や、関係法令の確認を徹底することが成功の鍵です。また、転用目的の確実性を担保する事業計画と資金計画を立てることが不可欠です。

- 近隣農家への配慮とコミュニケーション: 近隣農家への説明が不十分で同意が得られない場合、許可が不許可となるケースがあります。将来的なトラブルを避けるためにも、事前に丁寧な説明を行うことが非常に重要です。

失敗しないための注意点

農地転用の手続きにおいて、一度の軽率な行動が、将来の土地活用や売却の可能性を長期にわたって閉ざしてしまうことがあります。以下の注意点を十分に理解することが、失敗を未然に防ぐ上で重要です。

- 無断転用のリスク: 許可を得ないまま転用を行う「無断転用」は絶対に避けるべきです。違反と見なされた場合、都道府県知事から工事の中止や原状回復命令が出され、これに従わないと3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられる可能性があります。

- 事業計画の不確実性: 資金不足、融資証明が間に合わない、関係法令に抵触しているなど、事業計画が実行できないと判断されると不許可になります。

- 過去の違反行為: 過去に農地法上の違反行為がある場合、農業委員会に「要注意人物」と見なされ、新たな申請が不許可になるケースがあります。

- 無断転用や虚偽の申請は、重い罰則や原状回復命令といった直接的なペナルティだけでなく、その後の土地活用を困難にするという負の連鎖を引き起こす可能性があります。

- 行政書士に支払う報酬は、単なる手続き代行費用ではなく、こうしたリスクを回避し、「将来の安心」を買うための対価に他なりません。

まとめと今後のポイント

農地転用は、多くの法的知識と複雑な行政手続きを伴う、慎重な対応が求められるプロセスです。しかし、適切な手順を踏み、専門家のサポートを得ることで、大切な資産を未来に向けて有効活用することができます。

農地転用を成功させるためのステップ

- まずは現状確認から: 転用したい農地の地番を調べて、市町村の農業委員会に事前相談を行い、農地区分や都市計画上の区域を確認します。

- 明確な目的設定と計画: なぜ転用したいのか、転用後にどう活用したいのかを明確にし、具体的な事業計画・資金計画を立てます。

- 専門家への相談: ご自身で進めるのが不安な場合は、農地転用の専門家である行政書士に相談しましょう。特に、当事務所のように複数の専門資格を持つ事務所であれば、農地だけでなく、その後の土地活用や不動産売却まで、一貫したサポートが可能です。

今後の動向と行政書士の活躍

日本全体で耕作放棄地や空き家の増加が深刻な社会問題となっており、多くが相続をきっかけに発生しています。農地転用は、こうした遊休資産を有効活用し、地域の活性化に貢献するための重要な手段です。

当事務所は、農地転用の手続きだけでなく、空き家再生診断士として空き家対策も同時に行える、松山市でも数少ない事務所です。

農地と空き家の両方に精通した専門家として、皆様の大切な資産を未来につなぐお手伝いをさせていただきます。農地の処分や活用でお困りの方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。