空き家を有効活用!賃借権と借地権の違いとは?

空き家を有効活用したいけれど、専門用語が多くてよくわからない…

そんなお悩みはありませんか?特に「賃借権」と「借地権」は似ているようで全く異なる権利です。それぞれの違いを理解することは、空き家を適切に活用するための第一歩となります。

この記事では、賃借権と借地権の基本的な知識から、空き家をめぐる具体的な活用方法、注意点、そして専門家への相談ポイントまで、村上行政書士事務所が分かりやすく解説します。

空き家活用の前提知識|賃借権と借地権の関係と基本用語をわかりやすく解説

空き家活用を考える上で、まず押さえておきたいのが「賃借権」と「借地権」の基本的な違いです。

賃借権は建物や土地を借りる権利全般を指しますが、借地権は特に建物を建てる目的で土地を借りる権利を指す、より限定的な概念です。

賃借権とは?宅建・実務で押さえたい定義と読み方

賃借権とは、民法上の権利の一つで、賃貸借契約に基づいて賃料を支払うことで、物(不動産、動産など)を使用・収益できる権利をいいます。

不動産賃貸借契約では、建物を借りる「建物賃借権」と、土地を借りる「土地賃借権」に大別されます。

賃借権は、主に契約当事者間の合意によって成立する債権であり、第三者に対して権利を主張するためには、原則として登記が必要です。

ただし、建物賃借権の場合は、建物の引き渡しを受けていれば、登記がなくても第三者への対抗力が認められます。(借地借家法第31条)

借地権・地上権・所有権の違いを図解で整理

賃借権の中でも、建物の所有を目的とする土地の賃借権を「借地権」といいます。借地権と混同されやすい「地上権」や、最も強い権利である「所有権」との違いを理解することが重要です。

- 所有権: 土地や建物を自由に使用、収益、処分できる最も強力な権利です。所有者は土地の底地も所有し、誰にも制約されません。

- 地上権: 他人の土地を借りて、工作物や竹木を所有できる物権です。物権であるため、登記すれば所有者の承諾なしに譲渡や転貸が可能です。権利が非常に強いため、実務ではあまり使われません。

- 借地権: 建物を所有する目的で土地を借りる権利です。借地借家法によって借主の権利が強く保護されており、賃借権の一種として扱われます。

旧法と新法(借地借家法)のポイントと影響

借地権に関する法律は、旧借地法から借地借家法(新法)へと大きく変化しました。

| 旧借地法 | 借地借家法(新法) | |

| 適用 | 1992年7月31日までに設定された借地権 | 1992年8月1日以降に設定された借地権 |

| 特徴 | 借主の保護が極めて手厚く、地主からの解約は困難 | 定期借地権の創設により、契約期間満了で確実に終了する契約が可能に |

| 影響 | 地主が土地を貸し渋る原因となった | 地主が土地を貸しやすくなり、土地活用の選択肢が広がった |

特に、借地借家法によって導入された定期借地権は、更新がなく期間満了で借地権が消滅するため、地主にとって大きなメリットとなりました。

空き家を有効活用するなら知っておきたい賃借権と借地権の違い

空き家を有効活用する場合、土地を賃貸するのか、建物を賃貸するのかによって、適用される法律や権利関係が大きく異なります。

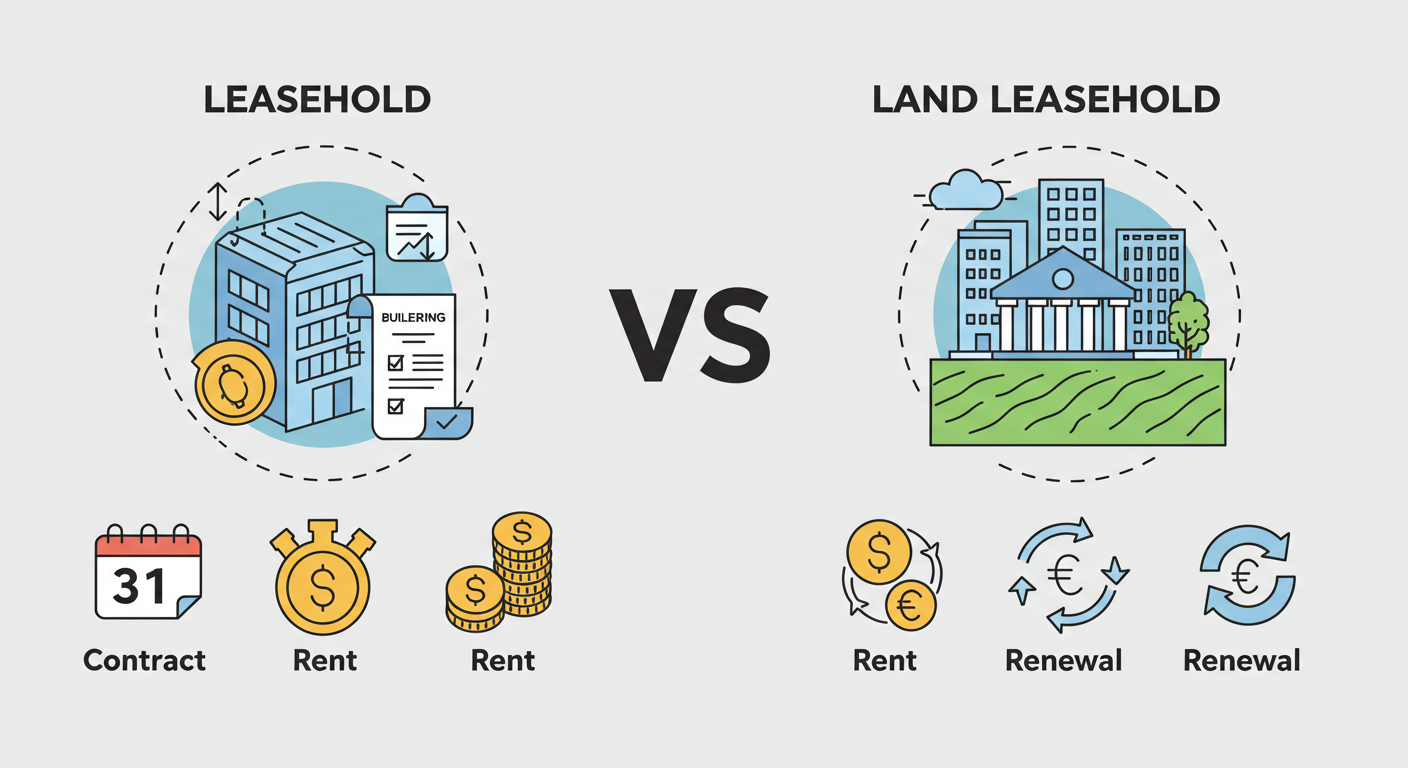

賃借権・借地権の概要と種類(定期借地権・一般・事業用定期借地権等)

- 賃借権(建物を貸す場合):

- 普通借家契約:期間満了時に正当事由がない限り更新されるのが原則です。

- 定期借家契約:期間満了により契約が終了し、更新がありません。

- 借地権(土地を貸す場合):

- 一般借地権:旧借地法に似ており、借主の権利が強く保護されます。

- 定期借地権:

- 一般定期借地権:存続期間50年以上で、更新や建物買取請求権がありません。

- 事業用定期借地権:事業用建物に限定され、期間は10年以上50年未満です。

- 建物譲渡特約付借地権:期間満了時に地主が建物を買い取ることを条件とします。

土地・建物それぞれに絡む権利関係の比較

| 賃借権(建物の賃貸) | 借地権(土地の賃貸) | |

| 対象 | 建物そのもの | 建物を建てるための土地 |

| 権利の保護 | 借地借家法により保護される | 借地借家法により保護される |

| 地代・家賃 | 家賃 | 地代 |

| 更新 | 普通借家契約では更新あり | 一般借地権では更新あり |

| 契約期間 | 1年~2年が多い(法定期間なし) | 借地借家法で定められた期間 |

賃貸借契約の仕組みと地代・更新料・期間・特約の具体的違い

賃貸借契約では、賃借権と借地権で契約内容が大きく異なります。

- 地代・家賃:借地権では「地代」と呼び、建物の賃借権では「家賃」と呼びます。地代は固定資産税を基準に算定されることが一般的です。

- 更新料:契約を更新する際に発生する費用です。借地権の場合、更新料は特約がない限り地主が請求することはできません。

- 契約期間:普通借家契約は期間の定めがありませんが、一般借地権は最低30年と定められています。定期借地権の場合は契約内容によって異なります。

- 特約:賃貸借契約は当事者の合意が重要です。特に借地権では、建物の買取請求権を排除する特約など、様々な特約を盛り込むことができます。

地主・賃借人・第三者の関係性、存続期間、承諾・譲渡・担保の制限

- 地主(貸主): 土地や建物の所有者。

- 賃借人(借主): 賃借権や借地権を持ち、土地や建物を借りている人。

- 第三者: 権利関係に直接関わらない人。

借地権の場合、賃借人は地主の承諾がなければ、原則として借地権を第三者に譲渡したり転貸したりすることはできません。

また、借地権を担保に融資を受ける場合も、地主の承諾が必要となります。この承諾を得るための交渉や手続きが、専門家を必要とする重要なポイントです。

空き家の活用方法と賃借権・借地権のメリット・デメリット

空き家を有効活用する際、賃借権と借地権の特性を理解して、最適な方法を選ぶことが大切です。

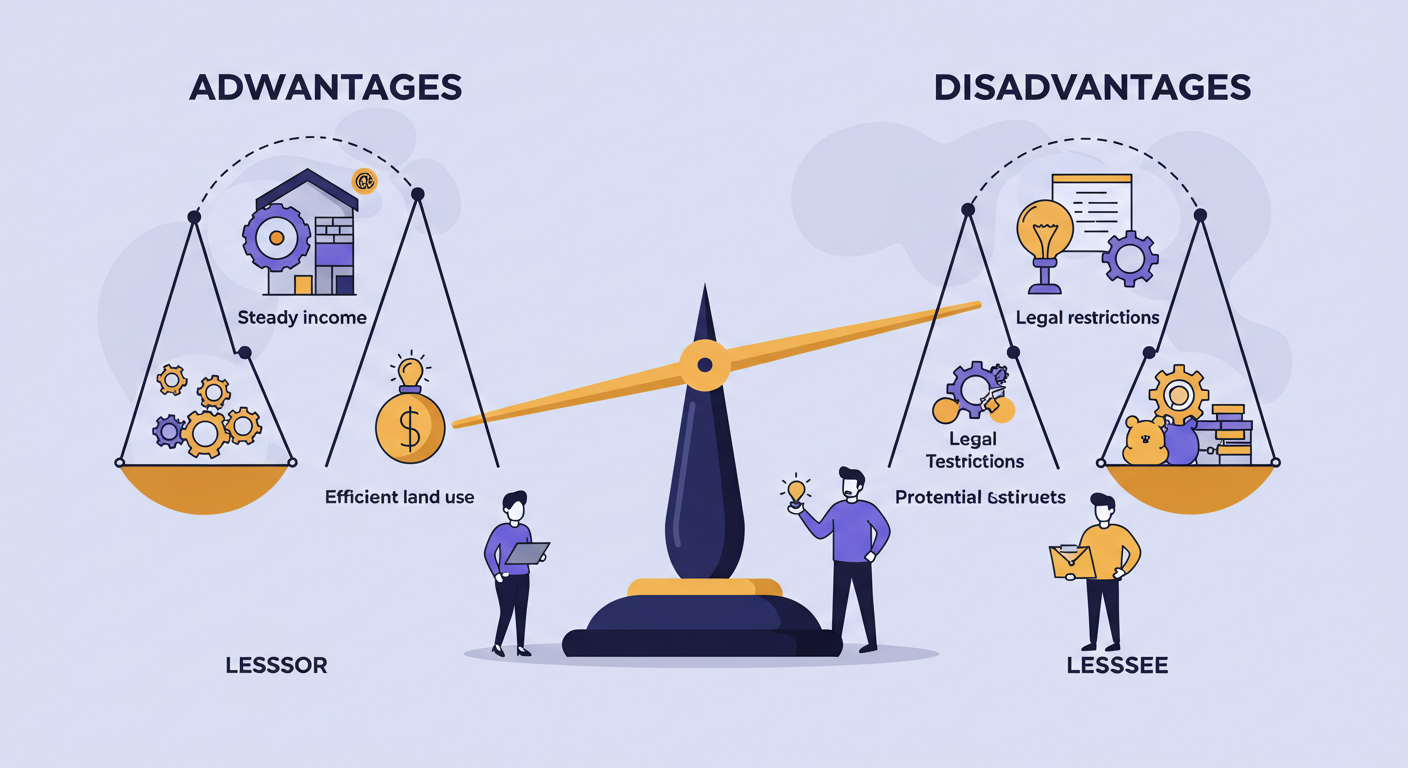

賃借人・地主双方にとってのメリット(相場・譲渡・活用方法・評価)

| 賃借人(借主) | 地主(貸主) | |

| メリット | ・所有権に比べて初期費用を抑えられる ・土地購入の手間がない | ・継続的な家賃・地代収入を得られる ・土地を有効活用できる |

| デメリット | ・自由に改築や売却ができない ・地代や更新料の支払いが必要 | ・地主の権利が制約される場合がある ・土地の処分が困難になる可能性がある |

デメリット・注意点(費用負担・更新料・地代・抵当権・交渉など)

空き家を賃借権や借地権で活用する場合、様々な費用負担や交渉が必要になります。

- 費用負担: 固定資産税は原則として所有者が負担しますが、契約内容によっては賃借人が一部を負担する特約を結ぶこともあります。

- 更新料・地代: 更新料や地代の値上げ交渉、滞納トラブルなど、当事者間の交渉が不可欠です。

- 抵当権: 借地権に抵当権を設定する際は、地主の承諾が必要です。

- トラブル: 賃料の滞納、無断転貸、老朽化した建物の管理など、様々なトラブルが発生する可能性があります。

老朽化・解体・更地にするときの悩みと解決策

空き家が老朽化し、建て替えや解体が必要になる場合があります。

- 建て替え: 借地権の場合、建物の建て替えには原則として地主の承諾が必要です。

- 解体・更地: 借地上の建物を解体して更地にする場合、借地権が消滅する可能性があります。地主の承諾なしに建物を解体することは大きなトラブルにつながります。

- 解決策: 専門家である不動産業者や行政書士に相談することで、地主との円滑な交渉や、法的に適切な手続きを行うことができます。

賃借権・借地権付き空き家の相続・売却・処分の実際

賃借権や借地権付きの空き家は、その権利関係が複雑なため、相続や売却・処分には専門的な知識が不可欠です。

相続時の評価額・相続税と注意点(底地・承諾・譲渡・事業用)

- 底地(そこち): 地主が所有する、借地権が設定されている土地のことです。底地は利用が制限されるため、通常の土地よりも評価額が低くなります。

- 借地権: 借地権の相続評価額は、所有権の評価額に一定の割合(借地権割合)を乗じて算出します。

- 注意点: 相続税を申告する際は、これらの評価を正確に行う必要があります。また、事業用定期借地権の評価には特有の計算方法があるため注意が必要です。

売却・買取・査定時に必要な知識と業者・専門家の活用ポイント

賃借権や借地権付きの空き家を売却・査定する場合、専門的な知識を持つ不動産業者や行政書士に依頼することが成功の鍵となります。

- 売却: 借地権の売却には地主の承諾が必要です。

- 買取: 借地権の買取専門業者も存在しますが、権利関係が複雑なため、トラブルになるケースも少なくありません。

- 査定: 借地権付きの建物の査定は、専門の知識が必要です。複数の業者に査定を依頼し、比較検討することをおすすめします。

所有権・賃貸・更地戻し・駐車場運用など処分方法の選択肢

賃借権・借地権付きの空き家の処分方法はいくつかあります。

- 所有権: 地主と交渉し、底地を買い取って所有権に一本化する方法です。

- 賃貸: 賃借権付きの空き家として、第三者に賃貸する方法です。

- 更地戻し: 借地権を地主に返還し、建物を解体して更地に戻す方法です。

- 駐車場運用: 借地権を返還した土地を、地主が駐車場として活用することもできます。

空き家活用で失敗しないための賃借権・借地権活用事例と実践ノウハウ

複雑な賃借権・借地権の問題は、実際の事例から学ぶことが最も効果的です。

実際の事例に学ぶ問題点と解決方法(無料相談・手続き・交渉の流れ)

事例1:老朽化した空き家を解体したいが、地主の承諾が得られない

- 問題点: 借地権の場合、借地権を消滅させずに建物を解体するには、地主の承諾が必要です。承諾なしに解体すると、トラブルになる可能性があります。

- 解決方法: 行政書士が地主との間に立ち、借地権の返還や今後の活用方法について話し合いを進め、合意形成を目指します。

事例2:借地権付きの空き家を相続したが、売却方法が分からない

- 問題点: 借地権はそのままでは売却しにくく、地主の承諾が必要です。

- 解決方法: 相続手続きと並行して、行政書士が地主との交渉をサポートし、売却に必要な承諾を得るための手続きを進めます。

賃貸経営・事業用活用のためのポイント

- 賃貸経営: 空き家を賃貸物件として活用する場合、賃貸借契約書の作成や入居者とのトラブル対応など、専門的な知識が必要です。

- 事業用活用: 定期借地権を活用して、事業用として土地を貸し出すことも可能です。この場合、契約期間や地代の設定が重要となります。

専門家への無料相談・依頼のタイミングと選び

賃借権・借地権に関する問題は、早期に専門家へ相談することが重要です。

- 相談のタイミング:

- 空き家の活用方法に悩んでいるとき。

- 地主や賃借人とのトラブルが発生したとき。

- 相続や売却を検討しているとき。

- 専門家の選び方:

- 行政書士:契約書の作成、権利関係の整理、地主との交渉サポートなどを得意とします。特に、村上行政書士事務所のように宅地建物取引士や認定空き家再生診断士の資格を併せ持つ専門家は、不動産の専門知識も豊富で、より包括的なサポートが期待できます。

- 不動産業者:売却や賃貸を目的とする場合に依頼します。

村上行政書士事務所では、空き家活用に関するご相談を初回は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

まとめ|空き家活用と賃借権・借地権の違いを総括

賃借権と借地権は、空き家活用において非常に重要な権利です。それぞれの違いを正しく理解し、ご自身の状況に合わせた最適な活用方法を見つけることが、空き家問題の解決につながります。

もし、ご自身での判断や手続きに不安がある場合は、ぜひ村上行政書士事務所にご相談ください。

専門家としての知識と経験を活かし、あなたの空き家活用を全力でサポートいたします。