旧耐震の空き家は危ない!地震で倒壊しやすい建物の見分け方

空き家と地震倒壊リスクの現状|なぜ今、放置が危険なのか

日本の空き家問題と増加の背景を解説

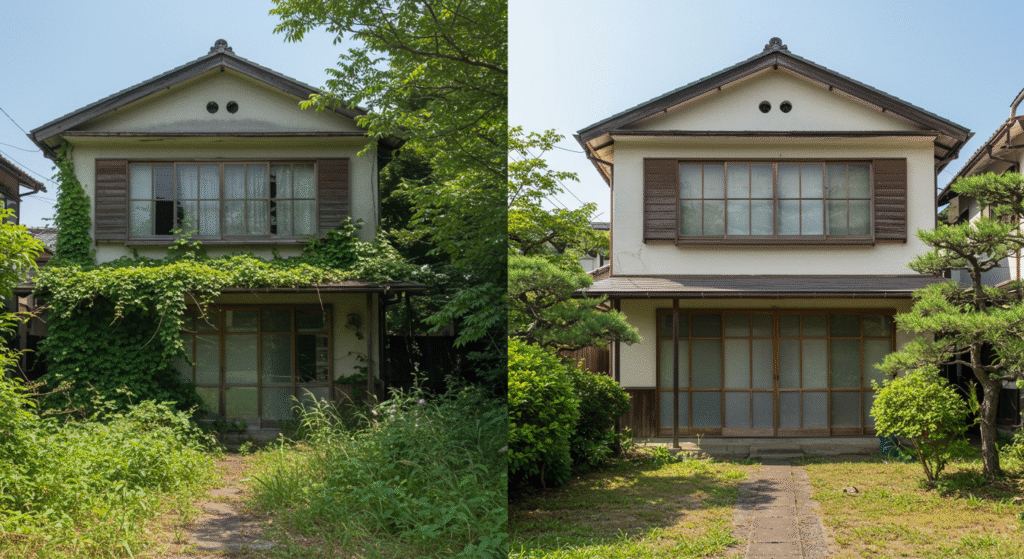

日本全国で空き家の数は年々増加しており、2018年の住宅・土地統計調査では、全国の空き家率は過去最高の13.6%に達しました。特に地方都市ではこの傾向が顕著で、松山市でも他人事ではありません。

空き家が増える主な背景には、少子高齢化、人口減少、核家族化、そして相続問題が挙げられます。

親から子へ引き継がれるものの、遠方に住んでいる、管理の手間がかかる、といった理由からそのまま放置されてしまうケースが少なくありません。

しかし、この空き家の増加は、地震大国である日本において大きな問題を引き起こしています。適切な管理がなされていない空き家は、地震発生時の倒壊リスクが極めて高いからです。

地震による空き家被害の実例とリスクとは

近年、日本各地で大規模な地震が発生していますが、倒壊した建物の多くは「旧耐震基準」で建てられたもの、つまり築年数の古い木造家屋です。

これらは多くの場合、相続で引き継がれたものの利用されずに放置された空き家です。

空き家が地震で倒壊すると、所有者だけでなく近隣住民にも深刻な被害をもたらします。具体的には以下のようなリスクが考えられます。

- 避難経路の妨害: 倒壊した建物の瓦礫が道路を塞ぎ、消防車や救急車の通行を妨げたり、近隣住民の避難を困難にしたりします。

- 火災の誘発: 倒壊によってガス管や電気配線が損傷し、火災が発生する可能性があります。古い家屋は特に、漏電のリスクも高まります。

- 近隣家屋への被害: 倒壊した建物の瓦礫が隣家に飛び散ったり、隣接する建物を巻き込んで被害を拡大させたりする可能性があります。

空き家所有者が知るべき社会的・法的責任

空き家を放置して倒壊の危険がある場合、所有者は「特定空き家」に指定される可能性があります。

「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が受けられなくなるだけでなく、自治体からの指導や勧告、さらには命令に従わない場合、過料が科されることもあります。

さらに、地震で空き家が倒壊し、他人に怪我をさせたり、近隣の建物に損害を与えたりした場合、民法第717条の「工作物責任」に基づき、所有者が損害賠償責任を負うことになります。

「知らなかった」では済まされないのが空き家問題です。 大切な家族や財産、そして近隣の安全を守るためにも、空き家のリスクを正しく把握し、適切な対策を講じることが重要です。

地震で倒壊しやすい建物の特徴と見分け方

築年数・旧耐震基準・木造など倒壊しやすい条件

地震で倒壊しやすい建物には、いくつかの共通する特徴があります。

- 築年数: 1981年(昭和56年)以前に建てられた建物は、現在の「新耐震基準」を満たしていない「旧耐震基準」で設計されている可能性が高く、特に注意が必要です。

- 木造: 1981年以前の木造家屋は、阪神・淡路大震災や熊本地震などの大規模地震で特に被害が目立ちました。

- 形状: 1階部分が車庫になっている、窓や開口部が多い、L字型やコの字型など複雑な形状をしている建物は、揺れに対して構造的に弱くなることがあります。

耐震診断のポイントとチェックリスト

耐震診断は、建物の耐震性能を客観的に評価する重要な手段です。一般の方でもできる簡単なチェックポイントをまとめました。

- 壁の量と配置: 家のバランスを保つための「耐力壁」が、バランスよく配置されているか確認しましょう。特に、1階部分に壁が少なく、2階部分に壁が多いような「ピロティ形式」は危険です。

- 壁のひび割れ: 構造的なひび割れは、揺れに対する弱さを示している可能性があります。

- 基礎・地盤の状態: 基礎にひび割れやズレがないか、建物が傾いていないか確認しましょう。

ただし、これらのチェックはあくまで目安です。正確な診断には、専門家による「耐震診断」が不可欠です。

基礎・地盤・屋根・構造から読み解く危険サイン

倒壊リスクは、建物の外観や構造からある程度判断できます。

- 基礎: 基礎コンクリートに幅0.3mm以上のひび割れがある、鉄筋が露出している、といった場合は要注意です。

- 地盤: 昔、沼地や田んぼだった場所は地盤が軟弱な可能性があります。周囲の状況も確認しましょう。

- 屋根: 重い瓦屋根は、地震の揺れを増幅させるため、倒壊リスクが高くなります。

- 柱や梁: シロアリ被害や腐朽によって、柱や梁が脆くなっている場合は、耐震性が著しく低下します。

マンション・家屋別の倒壊リスクと特徴比較

戸建住宅の場合:築年数が古く、旧耐震基準で建てられた木造家屋は、倒壊リスクが特に高いため、耐震診断と耐震補強が急務です。

マンションの場合:マンションは戸建住宅よりも強固な構造ですが、「旧耐震基準」のマンションも存在します。ピロティ形式のマンションや、1階部分が店舗になっているマンションは、揺れに弱い傾向があるため、注意が必要です。

空き家・建物の倒壊危険度を具体的に知る方法

無料調査・耐震診断・自治体制度の活用法

松山市では、市民の安全確保のため、耐震診断や耐震改修工事に対する補助事業を設けております。

松山市の補助事業の一例(松山市のホームページ等で最新の情報を必ずご確認ください)

- 無料耐震診断: 専門家が建物を診断してくれる制度です。

- 耐震改修工事補助金: 診断結果に基づいて、耐震補強工事を行う際の費用の一部を補助してくれる制度です。

これらの制度を積極的に活用することで、費用を抑えながら建物の安全性を高めることができます。

地震で家が倒壊する確率とは?公的なシミュレーション事例

地震による建物の倒壊確率は、主に建築された時期(耐震基準)と構造(木造か非木造か)に大きく左右されます。

公的な調査や報告書では、過去の大地震における被害データから、建物の倒壊率が算出されています。

熊本地震(2016年)における木造住宅の倒壊率:震度7の揺れが2度も発生した熊本地震では、耐震基準ごとの被害に大きな差が見られました。

- 旧耐震基準(1981年5月以前):倒壊率28.2%

- 新耐震基準(1981年6月〜2000年5月):倒壊率8.7%

- 2000年基準(2000年6月以降):倒壊率2.2%

このデータから、旧耐震基準の木造住宅は、新耐震基準の建物と比べて約3倍も倒壊する確率が高かったことがわかります。

また、2000年に導入された、より厳しい基準で建てられた住宅は、被害がさらに低いことが証明されました。

耐震等級と倒壊確率 住宅の耐震性能は「耐震等級」という指標でも表され、等級が高くなるほど耐震性が優れています。

- 耐震等級1: 建築基準法で定められた最低限の耐震性能

- 耐震等級2: 耐震等級1の1.25倍の耐震性能

- 耐震等級3: 耐震等級1の1.5倍の耐震性能

熊本地震では、耐震等級3の建物は倒壊・大破がゼロだったという報告もあります。

これらの公的なデータは、「築年数が古い家ほど地震による倒壊リスクが高い」ことを明確に示しています。

南海トラフ地震発生時の被害予測と地域ごとの注意点

南海トラフ地震は、今後30年以内に70〜80%の確率で発生すると予測されています。松山市も、この地震による強い揺れや津波の被害が想定されており、特に注意が必要です。

自治体が公表しているハザードマップを確認し、ご所有の空き家の場所が、液状化しやすい地域や土砂災害の危険性がある地域に該当しないか確認しておきましょう。

倒壊から家族・資産を守る!空き家・建物の地震対策

耐震補強・補助金・工事で強化する方法

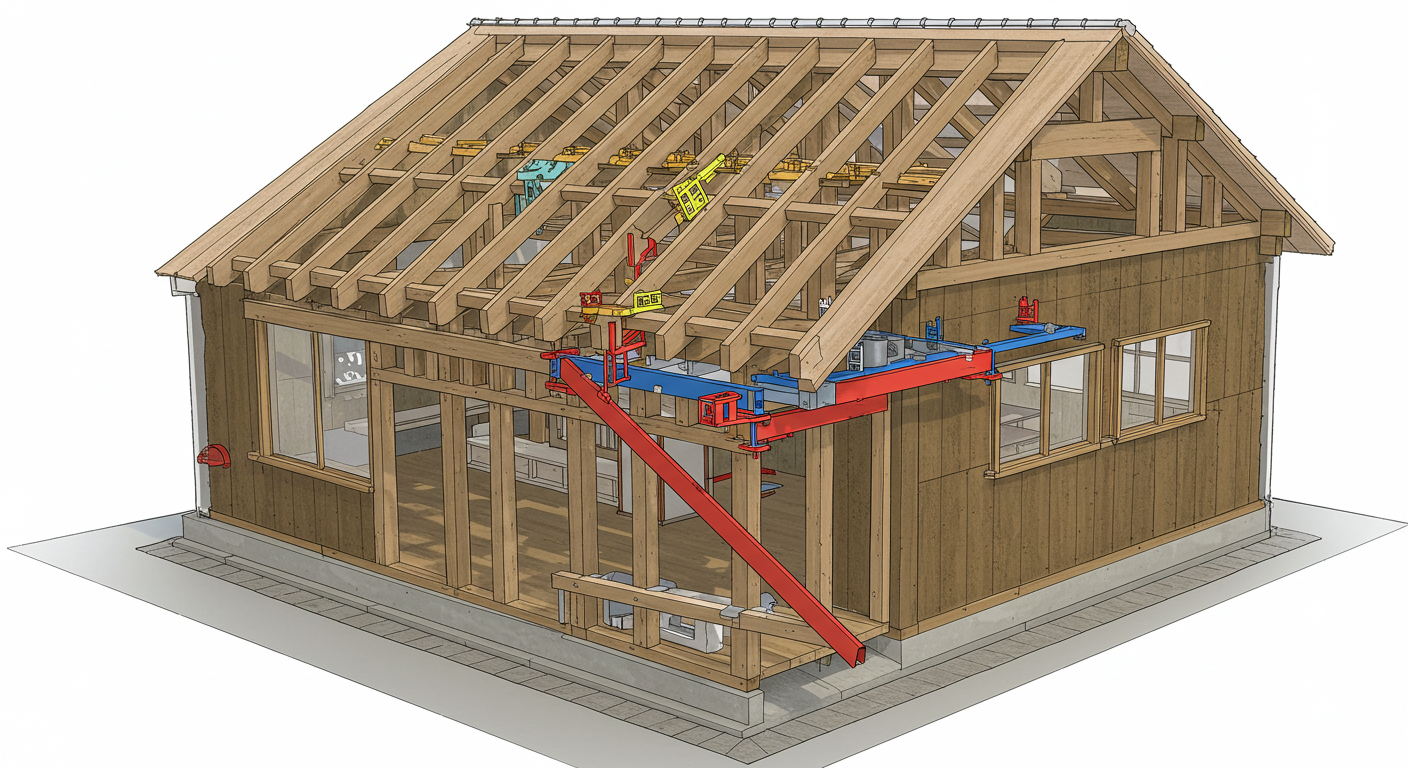

耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断された場合は、耐震補強工事が必要です。

- 壁や筋交いの追加: 建物の壁を増やし、筋交いを追加することで、揺れに対する強度を高めます。

- 接合部の補強: 柱と梁の接合部を金物で補強することで、建物の粘り強さを向上させます。

- 地盤改良: 軟弱な地盤の場合は、地盤改良工事を行うことで、建物の沈下や傾きを防ぐことができます。

地盤調査や周辺環境に応じたリスク軽減策

地震リスクは、建物の構造だけでなく、地盤の状態によっても大きく左右されます。専門家による地盤調査を行うことで、地盤の強度や液状化のリスクを正確に把握することができます。

また、周囲のブロック塀や電柱、隣接する建物など、倒壊によって被害を受ける可能性のあるものがないか確認することも重要です。

地震保険・火災保険の加入メリットと条件

地震による建物の被害は、火災保険では補償されません。そのため、地震による倒壊や火災に備えるには、地震保険への加入が不可欠です。

地震保険は単体では加入できず、火災保険とセットで加入する必要があります。地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内で設定されます。

放置ではなく管理!定期点検・メンテナンスの重要性

空き家を放置していると、雨漏りやシロアリ被害、腐朽などによって建物の劣化が進み、耐震性がさらに低下してしまいます。定期的に専門家による点検を行い、建物の状態を把握することが、地震対策の第一歩です。

参考記事→空き家管理の基本!空き家を放置するリスクと点検チェックリスト

空き家活用・売却・解体というリスク回避の選択肢

相続・管理の手続きとトラブル回避

空き家を相続する際、誰が所有者になるのか、どのように管理していくのかを明確にしておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で重要です事。相続手続きや管理方法についてのお悩みは、行政書士にご相談ください。

不動産査定・売却時の注意点とメリット

- 売却のメリット: 固定資産税や管理費用といった維持費が不要になります。

- 査定時の注意点: 築年数が古い建物は、査定額が低くなる傾向があります。

- 宅地建物取引士の専門性: 不動産取引に関する専門知識を持つ宅地建物取引士にご相談いただくことで、スムーズな売却をサポートします。当事務所でも、空き家の売買について相談可能です。

活用・リフォーム・自治体制度の活用例

空き家を賃貸物件として活用する、リフォームして住む、といった選択肢もあります。

老朽化・危険性が高い物件の解体と費用・補助金情報

倒壊リスクが極めて高い物件や、再利用が難しいと判断された物件は、解体も検討すべき選択肢です。解体には費用がかかりますが、自治体によっては補助金制度を設けている場合があります。

もし地震で家が壊れたら?

倒壊時に助かるための行動・避難の具体策

地震発生時、まず身の安全を確保することが最優先です。空き家が倒壊しそうな場合は、すぐに頑丈なテーブルの下に隠れるなどして身を守り、揺れが収まってから速やかに避難しましょう。

どこに住む?仮住まいや被災時の対応策

被災した場合は、自治体が指定する避難所を利用するのが一般的です。また、被災者向けの公営住宅や災害時の応急仮設住宅なども提供されます。

損害・被害時の保険・補償申請の流れと注意点

地震で建物が倒壊した場合、加入している地震保険の申請手続きが必要です。保険金の支払いには、被害状況の調査や書類の提出が必要となります。行政書士は、これらの手続きに関するアドバイスやサポートが可能です。

まとめ|空き家を安全に管理し未来の地震に備える

松山市で空き家を所有しているあなた。地震大国である日本において、空き家の放置は大きなリスクとなり得ます。

- 旧耐震基準の建物は特に危険性が高い

- 倒壊リスクは、所有者だけでなく近隣住民にも被害を及ぼす

- 耐震診断や補強、補助金制度の活用を検討する

村上行政書士事務所は、行政書士として法的な手続きをサポートするだけでなく、宅地建物取引士として不動産の専門的なアドバイス、認定空き家再生診断士として建物の安全性の診断まで、空き家に関するトータルサポートを提供しています。

「空き家をどうすればいいか分からない」「地震で倒壊しないか心配」といったお悩みがありましたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

あなたの空き家を安全な資産に変えるお手伝いをいたします。