がけ条例で建築不可?崖地の空き家を資産に変える方法とは?

松山市で空き家を所有されている方の中には、隣地との高低差や、裏手が急な斜面になっていることで「がけ条例」が適用され、売却や活用が難しいと悩んでいる方もいるかもしれません。

「がけ条例があるから、この空き家はもう売れないだろう」

「相続した崖地の空き家、どうすればいいのかわからない」

「解体するにも費用がかかるし、このまま放置しても大丈夫なのかな…」

このように、がけ条例によって空き家の価値が下がってしまうのではないかと不安に感じている方も多いでしょう。

しかし、がけ条例の特性を正しく理解し、適切な対策を講じれば、崖地にある空き家でも十分に資産価値を高めることは可能です。

この記事では、松山市の空き家に関する業務を専門としている村上行政書士事務所が、崖地の空き家を資産に変えるための具体的な方法を詳しく解説します。

がけ条例の基礎知識から、売却・活用のアイデア、そして専門家によるサポートの重要性まで、網羅的にご紹介します。

がけ条例とは?崖地や高低差のある土地にかかる規制の基礎知識

がけ条例・崖条例の概要と適用範囲をわかりやすく解説

がけ条例とは、正式には「建築基準法施行条例」と呼ばれ、都道府県や市町村などの地方自治体が独自に定めている条例です。

がけ崩れや土砂災害から人命を守るために、崖の近くでの建築物の建築を制限する目的で制定されています。

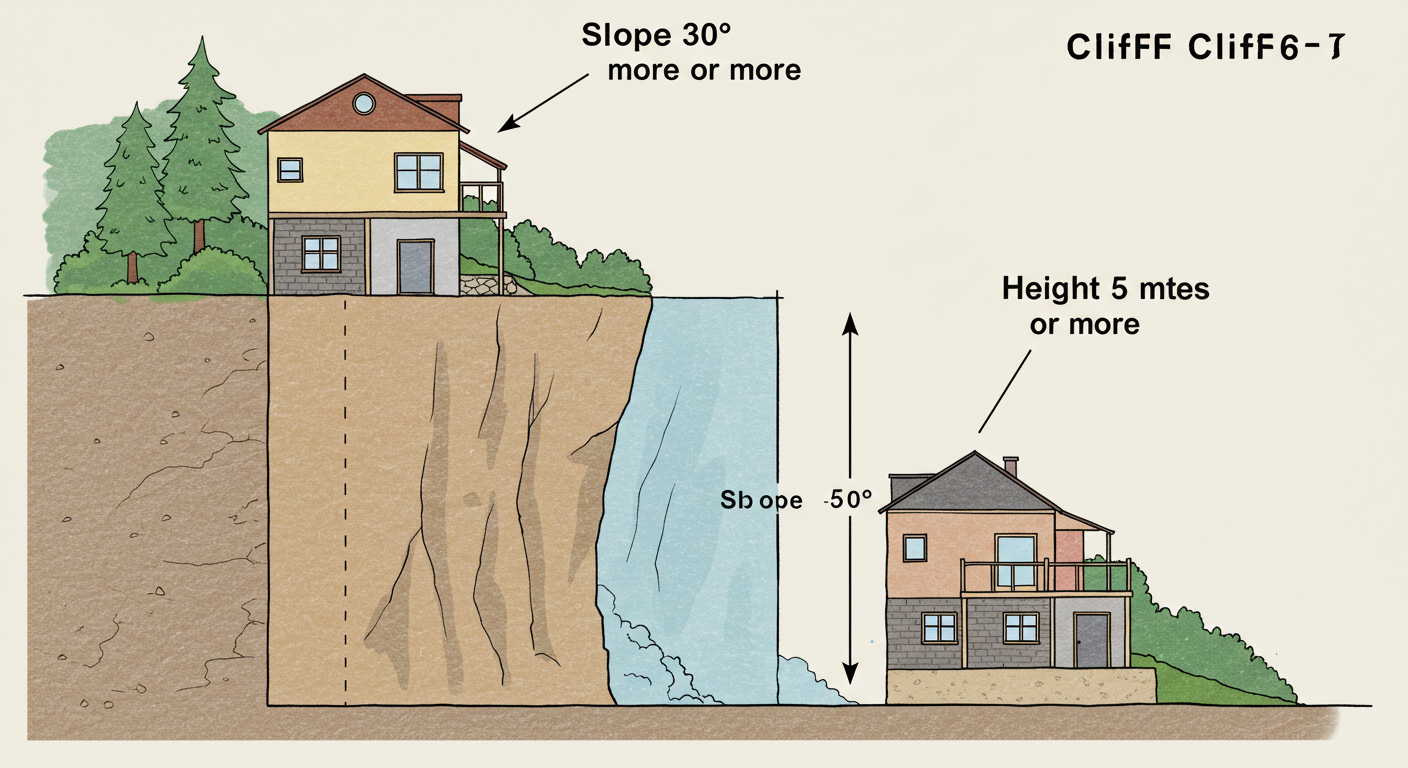

一般的に、以下のいずれかに該当する場合に「がけ」とみなされ、がけ条例の対象となることが多いです。

- 高低差が2m以上ある

- 勾配が30度以上ある

ただし、がけとみなされる基準は自治体によって異なります。松山市でも独自の条例が定められているため、所有する空き家ががけ条例の対象となるか否かは、まず自治体のホームページや窓口で確認する必要があります。

がけ条例に抵触するケース例と違反時のリスク

がけ条例に抵触すると、建物の建築やリフォーム、増改築に制限がかかります。

【具体的なケース例】

- 崖の上や下に建物を建てる際、崖からの一定の距離(がけの高さの2倍など)を確保するよう求められる

- 既存の建物を建て替える際、新たに擁壁(ようへき)の設置が必要になる

- 崖に接した部分の増築が許可されない

条例に違反して建築やリフォームを進めると、行政指導や是正命令の対象となり、最悪の場合、建物の撤去を命じられることもあります。また、建築確認申請が通らないため、適法な建物として認められず、将来的な売却も非常に困難になります。

敷地の高低差・擁壁・塀の仕様と条例における注意点

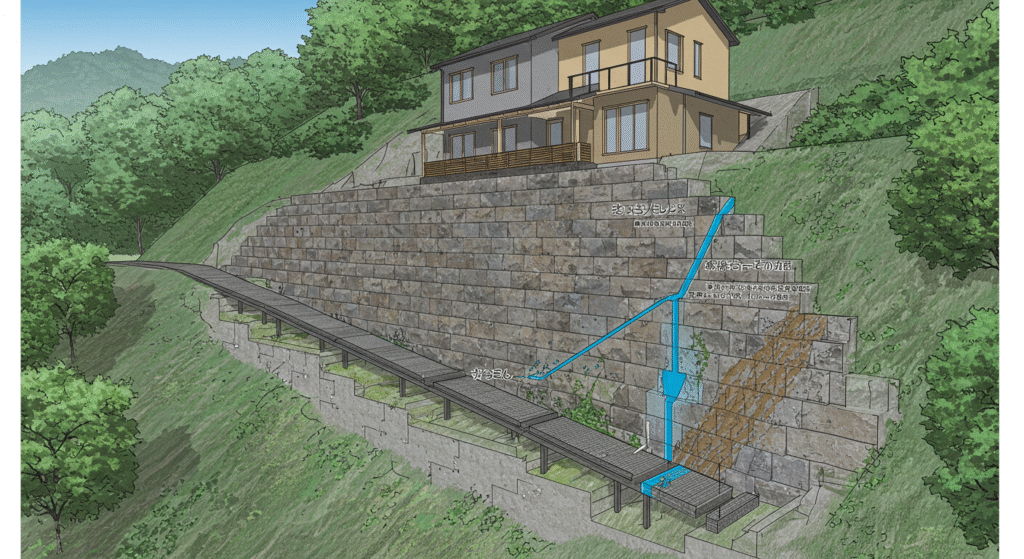

がけ条例において、擁壁は非常に重要な要素です。擁壁とは、がけ崩れを防ぐために斜面を補強する構造物のことです。既存の擁壁がある場合でも、その擁壁が条例の基準を満たしているかどうかが重要になります。

【注意すべきポイント】

- 擁壁の築造年: 築造年が古い擁壁は、現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。

- 検査済証の有無: 建築基準法に基づいて築造された擁壁には「検査済証」があります。この検査済証がない擁壁は、たとえ見た目がしっかりしていても、安全性に問題があるとみなされることがあります。

- 劣化状況: ひび割れや傾き、水抜き穴の詰まりなど、劣化が見られる場合は早急な対応が必要です。

がけ条例が土地・空き家の価値に与える影響

空き家や中古住宅の取引価格・坪単価への影響と査定ポイント

がけ条例の対象となる空き家や土地は、一般的に取引価格が低くなる傾向にあります。これは、購入後に擁壁工事や安全対策が必要になることや、建築制限があるため希望通りの家を建てられないといったデメリットがあるためです。

しかし、がけ条例の対象だからといって、必ずしも価値がないわけではありません。以下のようなポイントが査定に影響を与えます。

- 既存擁壁の安全性: 検査済証があり、安全性が確認されている擁壁がある場合は評価が高くなります。

- 土地の形状: 崖地であっても、有効活用できる平地部分が広い場合は評価が上がります。

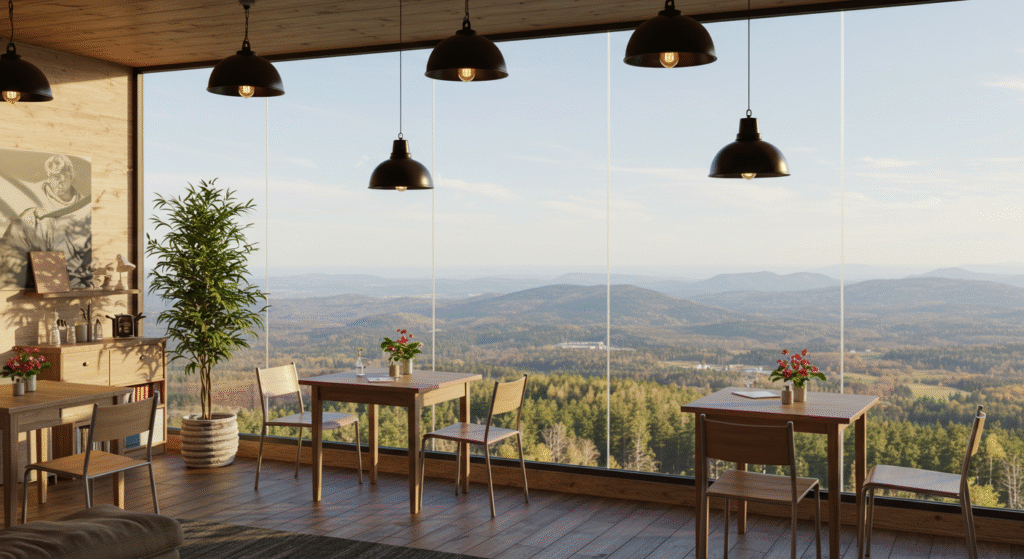

- 眺望の良さ: 高台にあることで得られる良好な眺望は、大きなプラス要素になります。

売却時・相続時の不動産価値の変動と理由

がけ条例の対象となる空き家を相続した場合、思わぬリスクを抱えることになります。安全性の確保が不十分な場合、がけ崩れなどの災害リスクは所有者の責任となり、管理コストも発生します。

売却時には、がけ条例の適用があることを買い手に重要事項説明として告知する義務があります。

この告知によって買い手が敬遠し、なかなか売れないケースや、価格交渉で不利になることも少なくありません。

訳あり物件・裏が崖の土地が抱えるメリット・デメリット

一見するとデメリットばかりに思える崖地の空き家ですが、実はメリットも存在します。

【デメリット】

- 建築制限があるため、建て替えや増築が難しい

- 擁壁工事が必要な場合、高額な費用がかかる

- 土砂災害のリスクがある

- 一般的な買主が見つかりにくい

【メリット】

- 閑静な住宅街に位置することが多い

- 日当たりや眺望が良い

- 土地の形状を活かした個性的な建築が可能

- 相場より安く取得できるため、投資家やデベロッパーにとっては魅力的な物件となる可能性がある

崖地・がけ条例対象の土地で家を建てる際の制限と安全

建築基準法・条例による建築制限と許可申請の流れ

崖地で家を建てる場合、建築基準法とがけ条例の両方の制限を受けます。具体的には、崖から建物を一定距離を離す、あるいは安全な擁壁を設置するなどの措置が必要です。

【許可申請の流れ】

- 事前相談: 松山市の建築指導課などで、土地の状況や計画内容について事前に相談します。

- 設計: 建築士が、がけ条例や建築基準法に適合した建物の設計を行います。

- 確認申請: 建築確認申請書に必要書類を添付して提出します。この際、がけ条例に関する安全対策が適切に盛り込まれているかが審査されます。

- 工事着手・完了: 確認済証が交付された後に工事を開始し、完了後に完了検査を受けます。

擁壁・塀・造成工事の基準と必要な検査済証・安全対策

擁壁を新設または補強する場合、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です。高さ2mを超える擁壁を築造する際は、特に厳格な基準が適用されます。

工事が完了したら、必ず検査済証を取得しましょう。この検査済証は、擁壁が法的な基準を満たしていることの証明になり、将来の売却時にも非常に重要になります。

土砂崩れ・被害のリスクと防止策、専門家によるチェック

がけ条例の対象となる土地は、土砂災害のリスクがゼロではありません。

ハザードマップで土砂災害警戒区域に指定されていないかを確認することは必須です。

既存の空き家を活用・資産化する実践アイデア

がけ条例が適用される空き家は、一般的に売却が難しいと言われますが、視点を変えることで新たな価値を生み出すことができます。

がけ条例エリアの空き家リフォーム・リノベーション事例

がけ条例の制限は「建て替え」に対して厳しく適用されることが多いですが、リフォームやリノベーションであれば、比較的規制が緩やかな場合があります。

- 眺望を活かしたカフェ: 高台からの景色を最大限に活かし、眺望の良いカフェやレストランにリノベーションする。

- シェアハウス・ゲストハウス: 観光地に近いエリアであれば、リノベーションして宿泊施設として活用する。

所有者・相続人の選択肢と活用方法(賃貸・シェアハウス等)

がけ条例の対象物件でも、既存の建物の安全性が確認できれば、賃貸物件として貸し出すことが可能です。特に、学生の多い松山市では、賃貸需要が期待できます。

また、認定空き家再生診断士の資格を持つ専門家と連携すれば、建物の状態を正確に診断し、最適なリフォームプランを提案できます。

建て替え・買取・仲介・販売など売却以外の具体的活用方法

建て替えが難しい場合でも、以下のような活用方法が考えられます。

- 専門業者による買取: がけ条例の知識が豊富な専門の買取業者であれば、リスクを考慮した上で適正価格で買い取ってもらえる可能性があります。

- 土地の有効活用: 空き家を解体し、安全対策を講じた上で、太陽光発電施設や駐車場として土地を活用する。

売却時・買取前の注意点と手続きの流れ

不動産会社・専門業者への依頼と土地・物件の正確な査定方法

がけ条例の対象物件を売却する場合、不動産会社では正しい査定が難しいことがあります。

【依頼先の選び方】

- がけ条例や建築基準法に詳しいか: 専門知識を持つ業者かを確認しましょう。

- 宅地建物取引士の資格者が判断しているか: 不動産会社に勤めている方でも、資格を持っていない方もいらっしゃいます。最終的な判断は宅地建物取引士に相談しましょう。

- 空き家活用に実績があるか: 買取やリフォームの事例が豊富かを確認します。

トラブル回避のために押さえておきたい法律・手続きのポイント

売却時のトラブルを避けるために、以下の点を押さえておきましょう。

- 重要事項説明: がけ条例の適用があることを、売買契約の前に必ず買い手に正確に説明する義務があります。

- 既存擁壁の調査: 擁壁がある場合は、劣化状況や検査済証の有無を事前に確認し、正確な情報を伝えましょう。

がけ条例に該当する土地を資産に変えるための具体的対策

補強工事や擁壁設置による条件緩和の方法と費用感

がけ条例の制限を緩和するためには、擁壁の補強や新設が有効な手段です。

- 費用: 擁壁工事の費用は、規模や工法によって大きく変動しますが、数百万円から数千万円かかることもあります。

- 補助金: 自治体によっては、がけ地の安全対策工事に対して補助金制度を設けている場合があります。松山市では、がけ崩れによる災害防止を目的とした「がけ崩れ防災対策事業」があり、愛媛県から補助金を受け、松山市が擁壁工事や法面工事を行います。この事業の対象となるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

- 「がけ崩れ防災対策事業」の対象条件:

- 自然がけであること。

- 急傾斜地の高さが5メートル以上であること。

- 急傾斜地の傾斜度が30度以上であること。

- 人家が1戸以上あること。

- 新築後5年以上経過していること。

- 隣接する関係者全員が工事に同意していること。

- 事業費の5%にあたる分担金を負担できること。この事業について問い合わせが必要な場合は、まず現地調査を依頼し、松山市役所道路建設課に問い合わせをしましょう。

自治体への申請・専門家相談の重要性と対応例

がけ条例の対応は、専門的な知識と経験が必要です。

- 行政書士: 行政書士は、役所への申請手続きや、法律・条例に関するアドバイスを行うことができます。

- 宅地建物取引士: 宅地建物取引士は、不動産取引の専門家として、がけ条例の対象物件の売買をサポートします。

- 認定空き家再生診断士: 認定空き家再生診断士は、空き家の状況を専門的な視点から診断し、再生に向けた具体的なプランを提案します。

村上行政書士事務所は、行政書士の資格に加え、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士の資格も保有しており、これら複数の専門知識を活かして、崖地の空き家に関する複雑な問題をワンストップでサポートできます。

売却・活用の判断基準とオーナーとしての賢い選択肢

- 売却: 早期に現金化したい、管理の手間から解放されたい場合は、専門の買取業者への売却を検討しましょう。

- 活用: 時間や資金に余裕があり、収益化を考えている場合は、リフォームやリノベーションによる賃貸活用が有効です。

まとめ:リスクを踏まえ、崖地・がけ条例土地の価値最大化を目指そう

がけ条例が適用される崖地の空き家は、一見すると大きなリスクを抱えているように見えます。

しかし、そのリスクを正しく理解し、専門家の知見を活用することで、物件の価値を最大限に引き出し、新たな資産へと変えることが可能です。

松山市で崖地の空き家に関するお悩みがあれば、ぜひ一度、村上行政書士事務所にご相談ください。行政書士、宅地建物取引士、認定空き家再生診断士という3つの専門資格を持つ私たちが、お客様の状況に合わせた最適な解決策を提案します。